Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области лавиноведения, а именно к способам проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова для определения состояния его устойчивости на склоне и разработки на основе этой информации локальных прогнозов лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.

Составной частью Российской технологии активных воздействий на снеголавинные процессы является прогноз лавинной опасности, основанноый на концепции просадочного механизма нарушения устойчивости снежного покрова на склонах гор [1].

В соответствии с данной концепцией предполагается, что под действием давления вышележащих слоев один из наименее прочных нижерасположенных слоев претерпевает хрупкое разрушение, снежный пласт проседает и обламывается по контуру, форма и протяженность которого определяются рельефом (морфометрией) поверхности склона.

Концепция просадочного механизма лавинообразования предусматривает необходимость проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова для определения состояния его устойчивости на склоне и разработки на основе этой информации локальных прогнозов лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.

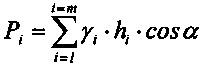

Для определения состояния устойчивости снежного покрова на склоне достаточно знать мгновенный предел прочности σi на одноосное сжатие для каждого слоя в шурфе, а также давление, оказываемое на i-й слой выжележащими слоями (P). Тогда несложно определить запас устойчивости снежного покрова на склоне (n) по формуле

,

,

где  , а m - количество слоев, лежащих выше рассматриваемого i-го слоя.

, а m - количество слоев, лежащих выше рассматриваемого i-го слоя.

Если нагрузку Р можно сравнительно легко и достаточно точно определить по измерениям γi, hi, и α c помощью простейшего инструментария, то определение σi в полевых условиях связано с рядом трудно-устранимых сложностей, главной из которых является сильная зависимость механических свойств снега от характера и скорости его нагружения [2, 3].

Известен способ определения мгновенного предела прочности σi на одноосное сжатие для каждого слоя в шурфе, когда с помощью твердомера (пенетрометров) ударного типа [4], снабженного тензодатчиком и коническим наконечником, который выбрасывается сжатой пружиной из ствола и проникает в снежный слой на глубину до 25 мм. При этом электронным блоком фиксируется электрический сигнал от тензодатчика, и по величине этого сигнала по паспортным данным прибора определяют предел прочности снега.

Недостатком известного способа является то, что он, в принципе, не позволяет определить мгновенный предел прочности снега, при его одноосном сжатии без возможности бокового расширения. А именно такое сжатие приводит к просадке снежной толщи на склоне.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ косвенного определения предела прочности снега σi, по измерениям среднего размера di частиц и γi снега по номограмме, построенной на основе массовых измерений прочности снега на сжатие с помощью пружинного нажимного динамометра и синхронных измерений di и γi того же снега [5].

В соответствии с известным способом нагрузочная площадка динамометра в форме квадрата со сторонами 10×10 см устанавливается на поверхность снега и нажатием на ручку динамометра вдавливается в снег. При хрупком разрушении ледяного остова снега, стрелка динамометра фиксирует приложенную силу давления  , и предел прочности снега σ определяется по формуле:

, и предел прочности снега σ определяется по формуле:

,

,

где  - сила давления в кг, килограммы переводились в граммы и размерность σ получалась в г/см2, a S=100 см2 - площадь нагрузочной площадки.

- сила давления в кг, килограммы переводились в граммы и размерность σ получалась в г/см2, a S=100 см2 - площадь нагрузочной площадки.

К недостаткам известного способа можно отнести то, что при определении σ не учитывается сопротивление снега боковому срезу, что снижает точность измерения. Кроме того, не возможно вручную создавать одинаковые условия нагружения (скорость, строгую перпендикулярность вектора силы давления на поверхность снега). Невозможно также точно определить средний размер di частиц снега в репрезентативном по объему образце снега по миллиметровой палетке «на глаз», так как после разрушения образца образуется множество частиц в широчайшем размерном диапазоне (от пылеватых частиц до частиц с размерами в несколько мм). Кроме того, степень увлажненности в известном способе оценивается не количественно, а качественно (приближенно). В результате указанных недостатков погрешность определения может составлять не менее 20%.

Техническим результатом заявленного способа является повышение точности определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне путем исключения указанных выше недостатков.

Технический результат достигается тем, что в известном способе определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне путем закладки шурфа в безопасном и репрезентативном для контролируемого лавиносбора месте, определение угла склона (α) в точке закладки шурфа, проведение послойных измерений объемного веса слоев снега (γi), толщины слоя (hi), мгновенного предела прочности (σi) каждого i-го слоя и определение давления вышележащих слоев (m) на каждый i-й слой  , с последующим определением запаса устойчивости снежного покрова (ni) на лавиноопасном склоне по формуле

, с последующим определением запаса устойчивости снежного покрова (ni) на лавиноопасном склоне по формуле

,

,

согласно предлагаемому способу, при определении мгновенного предела прочности снега (σi), предварительно, с помощью призматического снегозаборника, снабженного круглым отверстием в верхней плоскости, из каждого i-го слоя снежного покрова в шурфе вырезают образец снега, после чего в отверстие снегозаборника, перпендикулярно верхней ее плоскости устанавливают цилиндрическую обойму, которую, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания, затем в цилиндрическую обойму устанавливают нагрузочный диск и осуществляют одноосное импульсное сжатие образца в обойме до хрупкого его разрушения, при этом измеряют усилие разрушения образца (P) и мгновенный предел прочности снега (σi) для каждого i-го слоя, после чего выявляют слой снега в шурфе, с наименьшим запасом устойчивости, по которому судят об устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне.

Технический результат достигается и тем, что при одноосном импульсном сжатии образца снега в обойме, между образцом снега и нагрузочным диском устанавливают упругую прокладку, выполненную, например, из холодоустойчивого полиуретана.

Технический результат достигается также и тем, что одноосное импульсное сжатие образца снега в обойме осуществляют путем увеличения силовой нагрузки от нуля до некоторого критического значения, при котором происходит хрупкое его разрушение, при этом время нагружения образца не превышает 0,2 секунды, с целью исключения влияния релаксации напряжений в структуре снега на результат измерения.

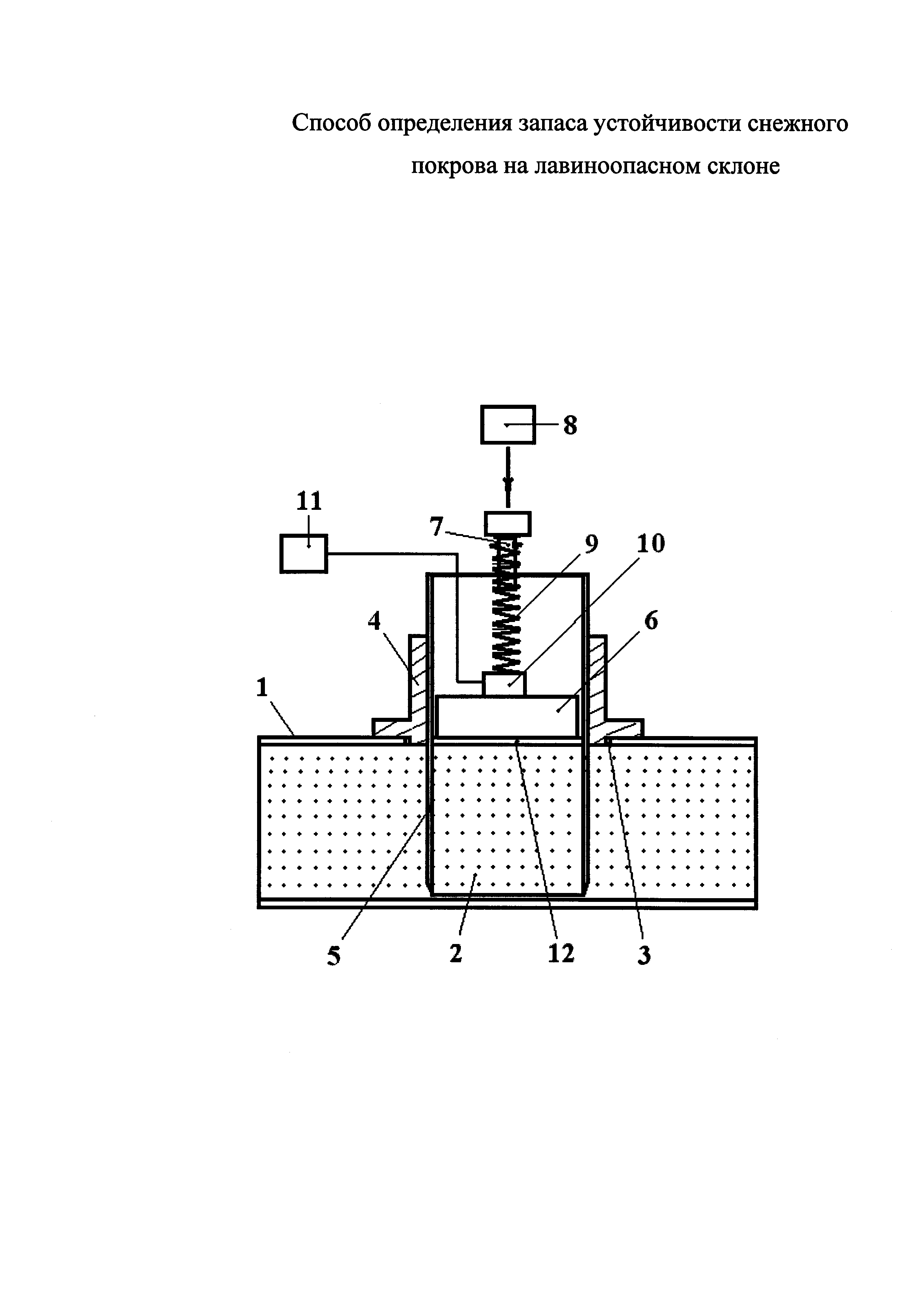

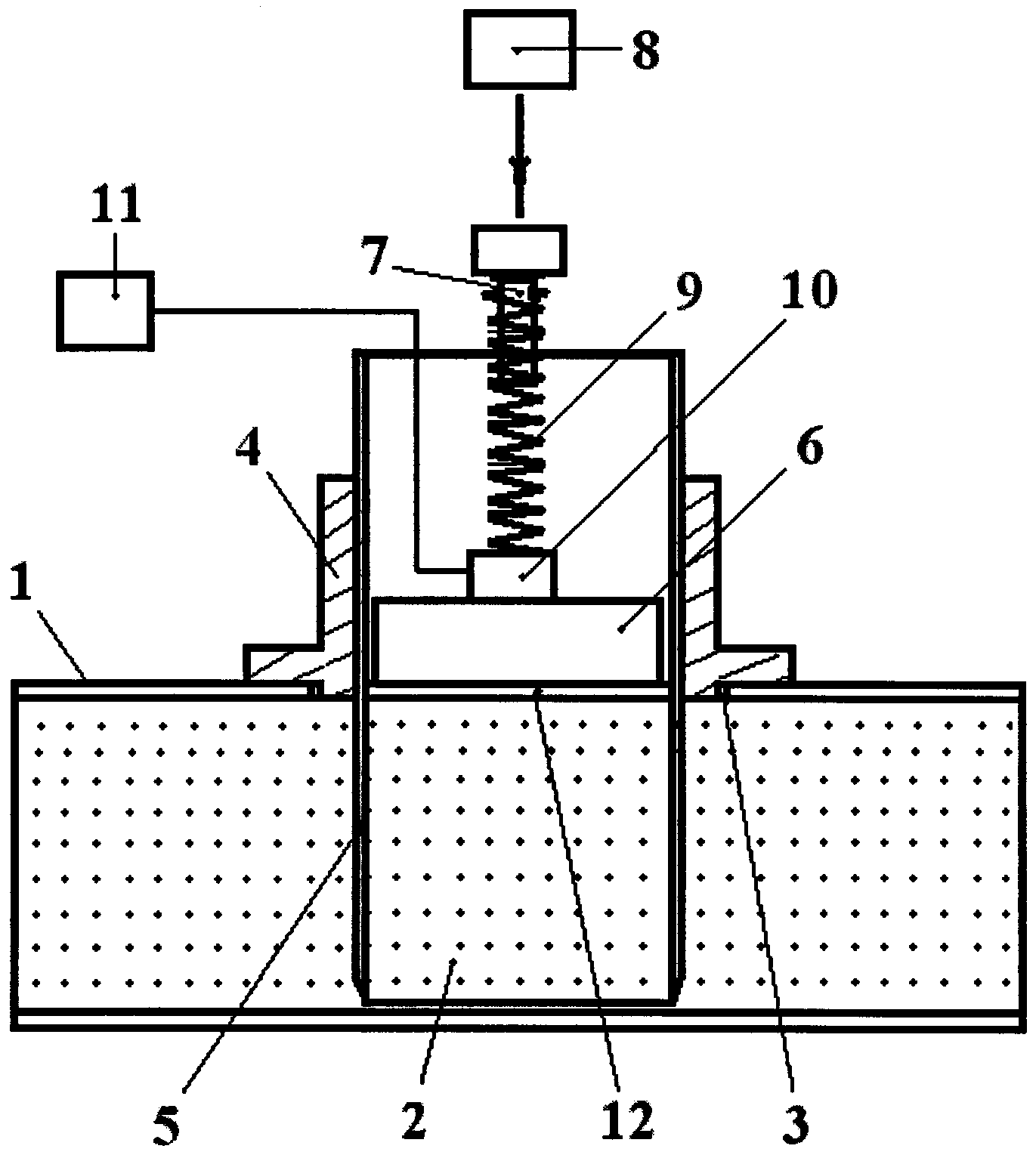

На чертеже представлена принципиальная схема устройства, реализующего способ.

Устройство, реализующее способ, включает призматический снегозаборник 1, для отбора образцов снега 2 из шурфа, имеющего в верхней плоскости круглое отверстие 3, куда заключена съемная центрирующая втулка 4. В центрирующую втулку 4 установлена тонкостенная обойма 5, конец которой сточен под конус с наружным углом скоса, составляющим 15-30°. В обойме 5 установлен нагрузочный диск 6, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру обоймы 5. Над нагрузочным диском 6 размещен шток 7, над которым размещен ударник 8. Между штоком 7 и нагрузочным диском 6 размещена пружина 9, соединенная с центром нагрузочного диска 6. Для измерения ударной нагрузки на образец снега 2, между пружиной 9 и нагрузочным диском 6 размещен тензодатчик 10, подключенный к измерителю электрического сигнала 11. С целью равномерного распределения силовой нагрузки на образец снега в снегозаборнике 1, нагрузочный диск 6 содержит у основания упругую прокладку 12, выполненную из холодоустойчивого материала, например полиуретана.

Предлагаемый способ с помощью данного устройства реализуется следующим образом.

Из каждого слоя снежного шурфа (шурф на чертеже не показан) с помощью снегозаборника 1 вырезают призматический образец снега 2. Затем в отверстие 3 снегозаборника 1 устанавливают центрирующую втулку 4, куда затем вставляют цилиндрическую обойму 5, конец которой сточен под конус с наружным углом скоса, составляющим 15-30°. Центрирующая втулка 4 обеспечивает перпендикулярность установки обоймы 5 относительно верхней плоскости снегозаборника 1, а следовательно, и поверхности образца снега 2 в обойме 5. Затем из снега, расположенного внутри снегозаборника 1, вырезают образец 2 для определения мгновенного предела прочности на одноосное сжатие. Для этого цилиндрическую обойму 5, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника 1 со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания. Затем в цилиндрическую обойму 5 устанавливают нагрузочный диск 6. После этого с помощью ударника 8 импульсно воздействуют на конец штока 7, и таким образом осуществляют одноосное импульсное сжатие образца снега в обойме 5 до хрупкого его разрушения. При этом с помощью измерителя 11, подключенного к тензодатчику 10, определяют усилие разрушения образца (Pi) и мгновенный предел прочности снега (σi) для рассматриваемого i-го слоя. Затем определяют давление, оказываемое вышележащими слоями снега на каждый i-й слой, и выявляют тот слой снега в снежном покрове, который обладает наименьшим запасом устойчивости, и по значению устойчивости данного слоя судят о запасе устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне.

Пример конкретного выполнения способа.

По изложенной выше методике был определен угол склона (α) в точке закладки шурфа на склоне горы Эльбрус, а также проведены послойные измерения объемного веса снега (γi), толщины слоя (hi), мгновенного предела прочности (σi) для каждого i-го слоя в снежном покрове, и определены значения давления вышележащих m-слоев на каждый i-й слой по формуле  . Запас устойчивости снежного покрова (ni) по каждому слою (а их было всего 5 слоев) определяли по формуле

. Запас устойчивости снежного покрова (ni) по каждому слою (а их было всего 5 слоев) определяли по формуле

.

.

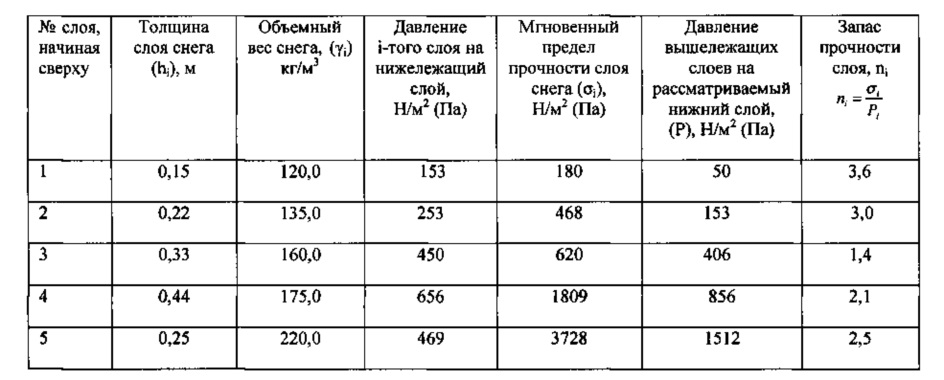

Результаты полученных измерений приведены в таблице.

Запас прочности снежного покрова на склоне. Угол склона α=35°.

По результатам, представленным в таблице, следует, что наибольшей нагрузке подвержен третий слой в снежном покрове, у которого мгновенный предел прочности составляет 620 Н/м2, а запас прочности является наименьшим, чем у всех остальных слоев. Таким образом, путем проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова определяют состояние его устойчивости на склоне и на основе этой информации осуществляют локальный прогноз лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.

Литература

1. Гляциологический словарь (под ред. В.М. Котлякова). Л., Гидрометеоиздат, 1984. - 527 с.

2. Багов М.М., Эльмесов A.M. Релаксационные свойства снега. Труды ВГИ. Физика снега, лавины, сели. Выпуск 62. М.: Гидрометеоиздат, 1985. С. 62-71.

3. Долов М.А., Кислов Б.В. Релаксация напряжений в снежном покрове. Труды ВГИ. Физика снега и снежных лавин. Выпуск 15. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. С. 36-44.

4. РД 52.37.613 - 2000. Руководящий документ по снеголавинным работам. - Росгидромет. - 2000, С. 57-62).

5. Руководство по предупредительному спуску снежных лавин с применением артиллерийских систем КС-19. М.: Гидрометеоиздат, 1984. С. 40-41. ПРОТОТИП.