Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования рецидивирования вульвовагинального кандидоза

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области клинико-лабораторной (молекулярно-генетической) диагностики с целью предикции вероятности рецидивирования вульврвагинального кандидоза (РВВК).

Описанные результаты были получены в рамках диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Оптимизация тактики ведения пациенток с вульвовагинальным кандидозом: клинические, молекулярно-генетические аспекты».

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) представляет собой инфекционное поражение слизистой оболочки вульвы и влагалища, возбудителем которого являются грибы рода Candida. В большинстве случаев заболевание вызывает Candida albicans (50-80%), однако в роли возбудителя могут выступить и другие представители рода Candida (Candida glabrata, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida tropicalis Candida guilliermondii, Candida parapsilosis и т.д.).

Грибок рода Candida колонизирует влагалище по меньшей мере 20-30% здоровых женщин (1)(2). Есть данные о том, что у женщин репродуктивного возраста в 85-95% случаев встречается Candida albicans, а Candida non-albicans (Candida glabrata, Candida krusei и т.д.) чаще встречается у женщин в постменопаузе, больных СД и у женщин страдающих иммуносупрессией (3)(4)(5)(6). 75% женщин в течение жизни переносят хотя бы один эпизод ВВК (7), из них у 40-50% женщин встречается рецидив заболевания, а у 5-8% наблюдается рецидивирующее течение ВВК (4 и более эпизода обострения в течение 12 мес.) (8)(1)(9).

Рецидивирующее течение кандидоза часто наблюдается при наличии факторов риска его развития: некомпенсированный сахарный диабет, беременность, иммуносупрессивное состояние, прием КОК, антибиотиков, глюкокортикостероидов, изменения в составе и функциональной активности микрофлоры влагалища и т.д. (10). Однако, большинство женщин, страдающих от РВВК, не имеют очевидных признаков системной иммуносупрессии, что позволяет предположить о наличии нарушений в звене локального противокандидозного иммунного ответа. Есть сообщения, утверждающие связь нарушений локального иммунного ответа с различными генетическими полиморфизмами (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21).

Также в сохранении гомеостаза вагинальной экосистемы огромная роль принадлежит лактофлоре. Показано, что лактобактерии обладают различными свойствами, способствующими поддержанию баланса вагинальной микрофлоры и играют важную роль в защите организма от различных заболеваний (БВ, ВК, ИППП, ВИЧ-инфекция и т.д.) [10]. В арсенале защитных механизмов выделяются такие свойства, как синтез молочной кислоты, H2O2 и бактериоцинов, а также конкурентное связывание лактобацилл с эпителиальными клетками влагалища и создание барьера на поверхности слизистой оболочки, препятствующего адгезии УП и патогенных микроорганизмов.

Таким образом, вышепредставленные данные показывают, что при выборе тактики ведения женщин с РВВК необходимо учитывать наличие возможных генетических нарушений, лежащих в основе патогенеза РВВК.

Целью изобретения является создание модели предикции рецидивирования ВВК на основании молекулярно-генетических факторов и количественной представленности нормофлоры в составе вагинальной микрофлоры.

Поставленная цель достигается генотипированием пациентки по следующим полиморфным локусам: IL1B:-598(-1552) A>G [rs16944]; IL4:-33 C>T [rs2070874]; CCL2:2493(-2578) A>G [rs1024611] и количественной оценкой Lactobacilus spp. в составе вагинальной микрофлоры методом ПЦР.

Методика исследования

Для решения поставленной задачи были исследованы полиморфизмы генов иммунной системы и исследовалось состояние вагинальной микрофлоры, в частности количественная представленность нормофлоры посредством ПЦР («Фемофлор 16»).

Анализ полиморфизма генов в генотипе пациенток производился в лаборатории молекулярно-генетических методов «ШДАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ. ПЦР и определение температуры плавления олигонуклеотидных проб проводят при помощи детектирующего амплификатора ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).

Определение замен однонуклеотидных последовательностей проводили с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). Материалом для выполнения исследования служила периферическая кровь.

ПЦР и определение температуры плавления олигонуклеотидных проб проводились при помощи детектирующего амплификатора ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Для выделения генотипирования использовались образцы периферической крови. Кровь собиралась в пробирку объемом 0,5 мл с ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) в качестве антикоагулянта. До выполнения исследования полученные образцы хранились в морозильных установках при температуре -20°C. ДНК из крови выделялся методом Higuchi с модификациями. Образцы периферической крови смешивались в микроцентрифужных пробирках (объемом 1,5 мл) типа "эппендорф" с лизирующим раствором (0,5 мл) (состав раствора: 10 мМ Трис-HCl рН 7,5, 0,32М сахарозы, 5 мМ MgCl, 1% Тритона Х-100) и центрифугировались в течение 1 мин при 10000 об/мин. После центрифугирования супернатант удалялся, а осадки клеточных ядер двукратно отмывались соответствующим буфером. В последующем проводился протеолиз в буферном растворе (50 мкл) (состав раствора: 10 мМ Трис-HCl рН 8,3, 0,45% NP40, 50 мМ KCl, 250 мкг/мл протеиназа К, 045% Твин 20, 2,5 мМ MgCl) в течение 20 минут при температуре 37°C. Инактивация протеиназы К производилась при температуре 98°C в течение 20 минут. Концентрация ДНК определялась на ДНК-минифлуориметре и составляла около 50-100 мкг/мл. Определение однонуклеотидных полиморфизмов (SNP - single - nucleotide polymorphism) проводилось при помощи модифицированного метода «примыкающих проб» с использованием оригинальных олигонуклеотидов. Сначала проводилась ПЦР с праймерами, которые связывались с комплементарными последовательностями, и между циклами нагревания/охлаждения (для денатурации ДНК/обеспечения синтеза) синтезировались копии определенной области гена. Далее температура реакционной смеси понижалась для гибридизации матрицы с олигонуклеотидными пробами. Для определения типа последовательности использовались два варианта олигонуклеотидов, меченных флуорофором или гасителем флуоресценции. Катализация этого процесса обеспечивалась ферментом (Taq-полимераза), способным соединять нуклеотидные основания и выдерживать необходимые для денатурации температурные режимы. Taq-полимераза была блокирована специфическими антителами, что предотвращало неспецифический отжиг праймеров и повышало чувствительность тест-систем.

При выполнении генотипирования использовались 3 олигонуклеотида: один общий олигонуклеотид с гасителем флуоресценции и два сиквенс-специфичных, несущих различные флуорофоры, олигонуклеотида. Соответствующие тому или другому типу последовательности олигонуклеотидные пробы метились флуорофорами, что позволяло определять два типа в одной пробирке. Далее, в режиме реального времени измерялся уровень флуоресценции в процессе температурной денатурации дуплексов олигонуклеотидов и полученных матриц.

Генотип определялся путем анализа кривых плавления. Если исследуемый образец был гомозиготен по данному полиморфизму (имел только один тип нуклеотидной последовательности), в ходе анализа образовались два вида дуплексов - совершенный и несовершенный. Температура плавления для пробы, образующей совершенный дуплекс, была выше, чем для пробы, образующей несовершенный дуплекс. А при гетерозиготном варианте гена (имел два типа нуклеотидной последовательности) каждый из вариантов проб мог образовать совершенный дуплекс и поэтому температуры плавления были одинаковы.

Фемофлор 16ʺ: для количественной оценки состава микрофлоры влагалища всем женщинам проводилось исследование "Фемофлор 16". Исследование выполнялось в лаборатории молекулярно-генетических методов ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени». Взятие материала производилось с боковой стенки влагалища в пробирки с физиологическим раствором. Далее пробирки центрифугировали (13 тысяч об/мин) в течение 10 минут. Полученные клетки ресуспендировали в 100 мкл физиологического раствора. Далее производилась сорбция ДНК на носителе (сорбенте), с дальнейшей отмывкой сорбента в промывочных растворах и элюцией ДНК с сорбента. Для выполнения анализа использовался прибор (ДТ96, ДТ322 - «ДНК-Технология»). Данный метод дает возможность проведения количественной оценки состава микрофлоры влагалища (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Corinebacterium spp., Mobiluncus spp., Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Candida spp., Mycoplasma genitalium).

В результате статистической обработки полученных данных выявлена ассоциация полиморфизмов генов: IL4, IL1B, CCL2 с рецидивирующим течением ВВК.

На основании полученных результатов была разработана прогностическая модель для предсказания рецидивирующего течения ВВК у женщин.

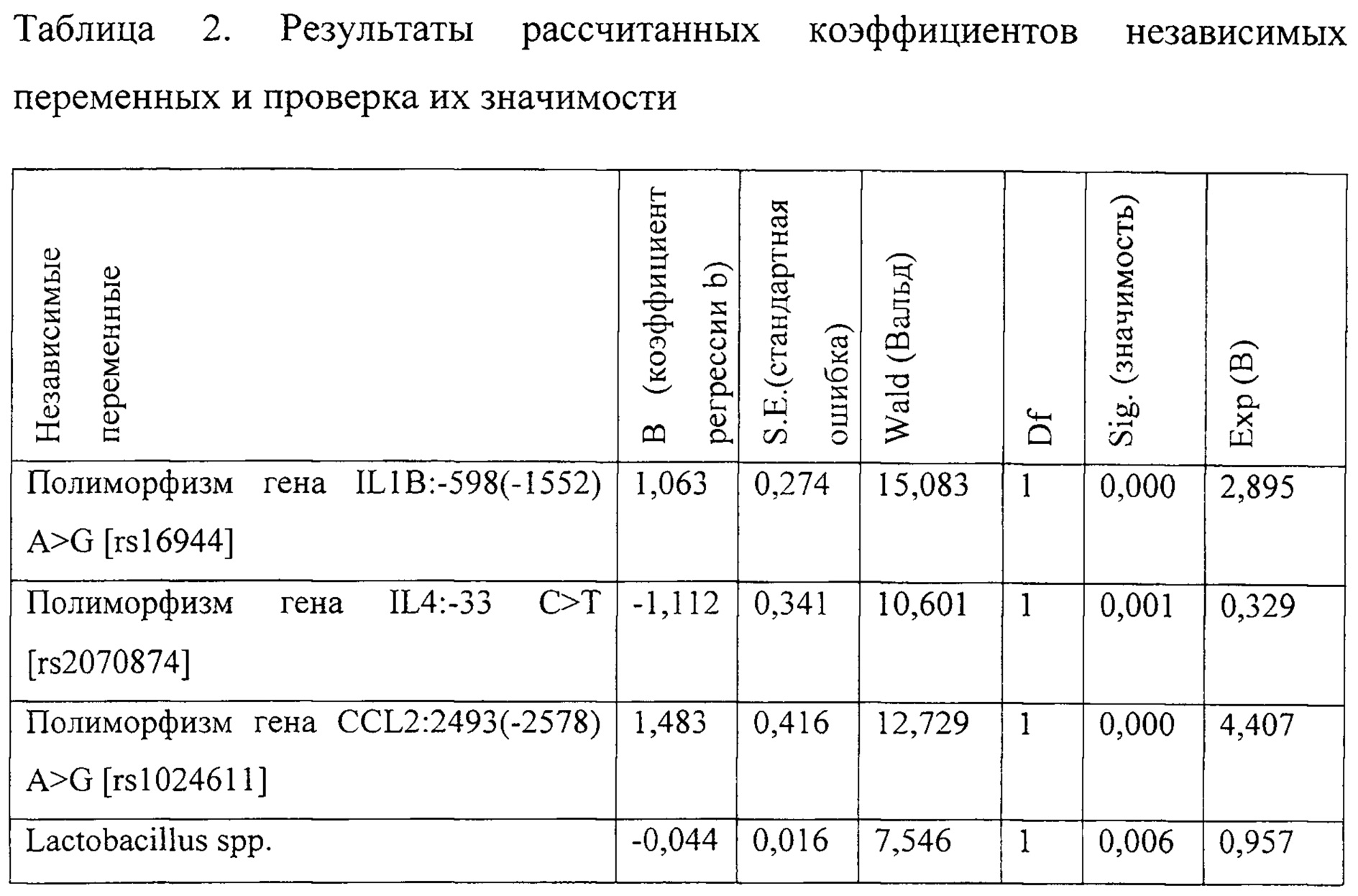

При проведении регрессионного анализа, включающего данные о генотипе пациентки и особенностях микробиоценоза влагалища на момент наблюдения, была вычислена дискриминантная функция, включающая следующие предикторы: количество аллелей G полиморфизма IL1B:-598(-1552) A>G [rs16944]; количество аллелей С полиморфизма IL4:-33 C>T [rs2070874]; количество аллелей G полиморфизма CCL2:2493(-2578) A>G [rs1024611] и доля лактобактерий в составе вагинальной микрофлоры.

Для целей прогнозирования особенностей течения ВВК был применен метод бинарной логистической регрессии с теми же переменными. Примечательно, что абсолютное количество грибов было исключено (значение статистики Вальда=2,533, р=0,112) как несущественное (таблица №1).

Таким образом, видно, что вклад генетических особенностей пациентки в особенности течения ВВК составляет около 69%.

Бинарная логистическая регрессия рассчитывает вероятность наступления события (в данном случае наступление рецидива ВВК) в зависимости от значений независимых переменных (в данном случае полиморфизма исследуемых генов и доли лактобактерий в составе вагинальной микрофлоры).

Вероятность наступления события (рецидивирование ВВК) (р) для некоторого случая рассчитывается по формуле, имеющей общий вид:

где р - искомая вероятность наступления события;

z (классифицирующая дискриминантная функция) = а+b1*X1+b2*X2+…+bn*Xn,

а - некоторая константа; X1 - независимые переменные; b1 - коэффициенты, расчет которых является задачей бинарной логистической регрессии.

В бинарной логистической регрессионной модели исходом является переменная, характеризующая рецидивирование ВВК, предикторами - генотип по следующим полиморфным локусам: IL1B:-598(-1552) A>G [rs16944]; IL4:-33 C>T [rs2070874]; CCL2:2493(-2578) A>G [rs1024611] и доля лактобактерий в составе вагинальной микрофлоры на момент наблюдения.

При построении бинарной логистической регрессионной модели используют метод обратной селекции. Качество приближения регрессионных моделей при каждом последующем шаге оценивают при помощи функции подобия. Мерой правдоподобия служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой функции (-2LL).

Мера определенности определяет часть дисперсии, которую можно объяснить с помощью логистической регрессии. Часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической регрессии, в данном уравнении составляет 42,5% (вычисляется по методу Наделькеркеса).

Результаты рассчитанных коэффициентов в логистической регрессии и проверке их значимости приведены в таблице (табл. 2).

Проверка значимости отличия коэффициентов от нуля проводится при помощи статистики Вальда, использующей распределение хи-квадрат, которая представляет собой квадрат отношения соответствующего коэффициента к его стандартной ошибке.

Согласно полученной константе и согласно значимым коэффициентам для прогнозирования вероятности рецидивирования (р) классифицирующая дискриминантная функция имеет вид

Z=1,063*IL1B+1,112*IL4+1,483*CCL2-0,044*Lact+1,326,

где 1,326 - некоторая константа,

IL1B - количество аллелей G в локусе IL1B:-598(-1552) A>G [rs16944] гена IL1B,

IL4 - количество аллелей С в локусе IL4:-33 С>Т [rs2070874] гена IL4,

CCL2 - количество аллелей G в локусе CCL2:2493(-2578) A>G [rs1024611] гена CCL2,

Lact - доля лактобацилл (%) в составе вагинальной микрофлоры.

Вероятность развития рецидивирующего ВВК определяют по формуле p=1/(1+e-z), если значение р больше 0,5, то есть основания ожидать развитие рецидивирующего ВВК, а если значение р меньше 0,5, то развитие рецидивирующего ВВК мало вероятно.

Точность прогнозирования вероятности развития РВВК использованием вышеприведенных независимых переменных составляет 78%.

Был проведен ROC-анализ для валидации полученной модели (фигура №1). Чувствительность составила 85 (73-93)%, специфичность - 66 (48-80)%, значение AUC (площадь под кривой) для данной модели составляет 0,841, 95% доверительный интервал от 0,775 до 0,906.

Пример 1

Пациентка А., 26 лет, обратилась в научно-поликлиническое отделение Центра с жалобами на обильные выделения из половых путей, без запаха, зуд и дискомфорт в области вульвы, дизурию и диспареунию. При сборе анамнеза установлено, что подобные жалобы возникают примерно 5-7 раз в течение года. Женщина неоднократно обращалась к гинекологу и проходила обследование. По результатам микробиологического и микроскопического исследований был поставлен диагноз: Ввульвовагинальный кандидоз (ВВК). В течение последних 2 лет пациентка принимала различные противогрибковые препараты (Дифлюкан (флуконазол 150 мг), однократно; Дифлюкан (флуконазол 150 мг) трехкратно с интервалом 3 дня; Тержинан; Пимафуцин; Залаин) с кратковременным эффектом.

Другие гинекологические заболевания пациентка не отмечала.

Менархе с 13 лет, менструации по 5-6 дней через 36-37 дней, умеренные, безболезненные.

Дебют половой жизни в 24 года. Количество половых партнеров в анамнезе: 1.

Соматический анамнез и аллергоанамнез не отягощены.

При гинекологическом осмотре: наружные половые органы и стенки влагалища гиперемированы, определяются умеренные выделения из половых путей без запаха, Ph - 4.3, аминный тест - «отрицательный». Визуализируется эктопия шейки матки. Патологических отклонений размеров, положения, консистенции матки и придатков не выявлено.

При исследовании вагинальной флоры с помощью ПЦР «Фемофлор 16» выявлено: общая бактериальная масса 107,4 количество лактобактерий 107,6 (99,92%), незначительный рост количества условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), в частности Staphylococcus spp. 103,9, Ureaplasma parvum 104,3, и повышенное количество Candida spp. 104,5.

Резистентность к антигрибковым препаратам не выявлена.

Микроскопическое исследование мазков выявило наличие лейкоцитов 7-10 в поле зрения, дрожжевые клетки и фрагменты псевдомицелья.

На основании результатов обследований был поставлен диагноз: Вульвовагинальный кандидоз. Учитывая анамнез пациентки - обострение ВВК более 4 раз в год, был поставлен диагноз: Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз.

Наличие у пациентки общепризнанных факторов риска развития РВВК (некомпенсированный сахарный диабет; беременность; иммуносупрессивное состояние; прием КОК, антибиотиков, глюкокортикостероидов; изменения в составе и функциональной активности микрофлоры влагалища) не выявлены.

Для прогнозирования вероятности развития РВВК проводилось генотипирование с целью определения замен однонуклеотидных последовательностей в генах иммунной системы, в результате чего было выявлено наличие генотипов СС для IL4:-33 C>T и генотип GG для локуса IL1B:-598(-1552) A>G. Исследуемый локус CCL2:2493(-2578) A>G гена CCL2 был представлен генотипом AG.

Значение дискриминантной функции составило

z=1.063*2+1.112*2+1.483*1-0.044*99.92+1,326=2,763

Вероятность (р) развития рецидивирующего вульвовагинального кандидоза у данной пациентки рассчитывали по формуле p=1/(1+e-z)

р=1/(1+е-2,763)=0,941

Рассчитанная вероятность р указывает на исполнение прогноза, в данном случае - на развитие рецидивирующего вульвовагинального кандидоза с вероятностью 94,1%.

Пример 2

Пациентка В., 19 лет, обратилась в научно-поликлиническое отделение Центра с жалобами на обильные выделения из половых путей, без запаха, зуд в области вульвы и влагалища. При сборе анамнеза установлено, что подобные жалобы возникли после начала половой жизни.

Другие гинекологические заболевания пациентка не отмечала.

Менархе с 13 лет, менструации по 5 дня через 28-32 дня, умеренные, безболезненные.

Половая жизнь с 19 лет. Количество половых партнеров: 1.

Соматический анамнез и аллергоанамнез не отягощены.

При гинекологическом осмотре: наружные половые органы гиперемированы, определяются обильные, "творожистые" выделения из половых путей без запаха, Ph - 3.8, аминный тест - «отрицательный».

При исследовании вагинальной флоры с помощью ПЦР «Фемофлор 16» выявлено: общая бактериальная масса 107,7 количество лактобактерий 107,7 (99.83%), Candida spp. 105,6. Количество условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) не повышено.

Микроскопическое исследование мазков выявило наличие лейкоцитов до 50 в поле зрения, дрожжевые клетки.

Наличие факторов риска развития РВВК (некомпенсированный сахарный диабет; беременность; иммуносупрессивное состояние; прием КОК, антибиотиков, глюкокортикостероидов; изменения в составе и функциональной активности микрофлоры влагалища) у женщины не выявлены.

Для прогнозирования вероятности развития РВВК проводилось генотипирование с целью определения замен однонуклеотидных последовательностей в генах иммунной системы, в результате чего было выявлено наличие генотипов: СС для IL4:-33 С>Т локуса гена IL4. Исследуемый локус CCL2:2493(-2578) A>G гена CCL2 был представлен генотипом AG, а исследуемый локус IL1B:-598(-1552) A>G гена IL1B был представлен генотипом GA.

Значение дискриминантной функции составило

z=1.063*1+1.112*2+1.483*1-0.044*99.83+1,326=1.703

Вероятность (р) развития рецидивирующего вульвовагинального кандидоза у данной пациентки рассчитывали по формуле p=1/(1+e-z)

р=1/(1+е-1.703)=0.846

Рассчитанная вероятность р указывает на исполнение прогноза, в данном случае - на развитие рецидивирующего вульвовагинального кандидоза с вероятностью 84,6%.

Пациентке был назначен короткий курс противокандидозной терапии препаратом Ломексин (Фентиконазол 600 мг) с положительным эффектом. В период наблюдения (в течение 6 мес.) у данной пациентки был 3-кратный рецидив заболевания, в связи с чем женщине было назначено противорецидивное лечение препаратом Ломексин (Фентиконазол 600 мг еженедельно в течение 6 месяцев).

Пример 3

Пациентка С., 29 лет, обратилась в научно-поликлиническое отделение Центра с жалобами на обильные, "творожистые" выделения из половых путей, без запаха, зуд в области вульвы и влагалища. Данные симптомы женщина отмечает впервые. Обследование не проходила.

Другие гинекологические заболевания пациентка не отмечала.

Менархе с 13 лет, менструации по 6-7 дней через 32-36 дней, умеренные, безболезненные.

Дебют половой жизни в 17 лет. Количество половых партнеров в анамнезе: 5.

Соматический анамнез и аллергоанамнез не отягощены.

При гинекологическом осмотре: наружные половые органы, стенки влагалища и влагалищная часть шейки матки гиперемированы с петехиями, определяются обильные выделения из половых путей без запаха, Ph - 4,5, аминный тест - «отрицательный». Патологических отклонений размеров, положения, консистенции матки и придатков не выявлено.

Наличие у пациентки общепризнанных факторов риска развития РВВК (некомпенсированный сахарный диабет; беременность; иммуносупрессивное состояние; прием КОК, антибиотиков, глюкокортикостероидов; изменения в составе и функциональной активности микрофлоры влагалища) не выявлены.

При исследовании вагинальной флоры с помощью ПЦР «Фемофлор 16» выявлено: общая бактериальная масса 107,4 количество лактобактерий 107,5 (99.97%), незначительный рост количества условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), в частности Staphylococcus spp. 104,2, Gardnerella vaginalis 104,1 и повышенное количество грибов Candida spp. 103,4.

Микроскопическое исследование мазков выявило наличие лейкоцитов до 40 в поле зрения, дрожжевые клетки, фрагменты псевдомицелья и бластоспоры.

Для прогнозирования вероятности развития РВВК проводилось генотипирование с целью определения замен однонуклеотидных последовательностей в генах иммунной системы, в результате чего было выявлено наличие генотипа СТ для IL4:-33 С>Т. Исследуемый локус CCL2:2493(-2578) A>G гена CCL2 был представлен генотипом AG, а исследуемый локус IL1B:-598(-1552) A>G гена IL1B были представлен генотипом АА.

Значение дискриминантной функции составило

z=1.063*0+1.112*1+1.483*1-0.044*99.97+1,326=-0.478

Вероятность (р) развития рецидивирующего вульвовагинального кандидоза у данной пациентки рассчитывали по формуле p=1/(1+e-z)

р=1/(1+е-(-0,478))=0,383

Для данной пациентки вероятность развития рецидивирующего ВВК мало вероятно, так как значение р меньше 0,5.

Пациентке был назначен короткий курс противокандидозной терапии препаратом Ломексин (Фентиконазол 600 мг) с положительным эффектом. В период наблюдения (в течение 6 мес.) у данной пациентки рецидив ВВК не наблюдался.

Согласно полученным данным прогноз развития рецидивирующего ВВК носит статистически достоверный характер, следовательно, способ прогнозирования вероятности развития рецидивирующего ВВК с использованием молекулярно-генетических маркеров может быть использован в клинико-лабораторной практике с целью предикции течения ВВК.

Список литературы

[1] В. Foxman, R. Muraglia, J.-P. Dietz, J.D. Sobel, and J. Wagner, "Prevalence of recurrent vulvovaginal candidiasis in 5 European countries and the United States: results from an internet panel survey.," J. Low. Genit. Tract Dis., vol. 17, no. 3, pp. 340-5, 2013.

[2] F.C. Beikert, M.T. Le, A. Koeninger, K. Technau, and A. Clad, "Recurrent vulvovaginal candidosis: Focus on the vulva," Mycoses, vol. 54, no. 6, 2011.

[3] E.M. de Leon, S.J. Jacober, J.D. Sobel, and B. Foxman, "Prevalence and risk factors for vaginal Candida colonization in women with type 1 and type 2 diabetes.," BMC Infect. Dis., vol. 2, p. 1, 2002.

[4] D. Goswami, R. Goswami, U. Banerjee, V. Dadhwal, S. Miglani, A.A. Lattif, and N. Kochupillai, "Pattern of Candida species isolated from patients with diabetes mellitus and vulvovaginal candidiasis and their response to single dose oral fluconazole therapy.," J. Infect, vol. 52, no. 2, pp. 111-117, 2006.

[5] W. Mendling, D. Niemann, and K. Tintelnot, "Vaginal Colonisation with Candida Species with Special Focus on Candida dubliniensis. A Prospective Study," Geburtshilfe Frauenheilkd., vol. 67, no. 10, pp. 1132-1137.

[6] A. Paulitsch, W. Weger, G. Ginter-Hanselmayer, E. Marth, and W. Buzina, "A 5-year (2000-2004) epidemiological survey of Candida and non-Candida yeast species causing vulvovaginal candidiasis in Graz, Austria," Mycoses, vol. 49, no. 6, pp. 471-475, 2006.

[7] J.D. Sobel, "Vulvovaginal candidosis," Lancet, vol. 369, no. 9577. pp. 1961-1971, 2007.

[8] J.D. Sobel, S. Faro, R.W. Force, B. Foxman, W.J. Ledger, P.R. Nyirjesy, B.D. Reed, and P.R. Summers, "Vulvovaginal candidiasis: Epidemiologic, diagnostic, and therapeutic considerations," Am. J. Obstet. Gynecol, vol. 178, no. 2, pp. 203-211, 1998.

[9] J.D. Sobel, S. Faro, R.W. Force, B. Foxman, W.J. Ledger, P.R. Nyirjesy, B.D. Reed, and P.R. Summers, "Vulvovaginal candidiasis: Epidemiologic, diagnostic, and therapeutic considerations," American Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. 178, no. 2. pp. 203-211, 1998.

[10] S. Borges, J. Silva, and P. Teixeira, "The role of lactobacilli and probiotics in maintaining vaginal health," Arch. Gynecol. Obstet, vol. 289, no. 3, pp. 479-489, 2014.

[11] L. Calderon, R. Williams, M. Martinez, К. V demons, and D. a Stevens, "Genetic susceptibility to vaginal candidiasis.," Med. My col, vol. 41, no. 2, pp. 143-7, 2003.

[12] M. Jaeger, T.S. Plantinga, L.A.B. Joosten, B.J. Kullberg, and M.G. Netea, "Genetic basis for recurrent vulvo-vaginal candidiasis," Curr. Infect. Dis. Rep., vol. 15, no. 2, pp. 136-142, 2013.

[13] S.P. Smeekens, F.L. van de Veerdonk, B.J. Kullberg, and M.G. Netea, "Genetic susceptibility to Candida infections," EMBO Molecular Medicine, vol. 5, no. 6. pp. 805-813, 2013.

[14] D. Rosentul, C. Delsing, L.A.B. Joosten, J.W.M. van der Meer, B.J. Kullberg, and M.G. Netea, "Polymorphism in innate immunity genes and susceptibility to recurrent vulvovaginal candidiasis," Journal de Mycologie Medicate, vol. 19, no. 3. pp. 191-196, 2009.

[15] A. Puel, S. Cypowyj, L.  , L. Abel, C. Picard, and J.-L. Casanova, "Inborn errors of human IL-17 immunity underlie chronic mucocutaneous candidiasis," Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, vol. 12, no. 6. pp. 616-622, 2012.

, L. Abel, C. Picard, and J.-L. Casanova, "Inborn errors of human IL-17 immunity underlie chronic mucocutaneous candidiasis," Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, vol. 12, no. 6. pp. 616-622, 2012.

[16] O. Babula, G. Lazdane, J. Kroica, W.J. Ledger, and S.S. Witkin, "Relation between recurrent vulvovaginal candidiasis, vaginal concentrations of mannose-binding lectin, and a mannose-binding lectin gene polymorphism in Latvian women.," Clin. Infect. Dis., vol. 37, no. 5, pp. 733-737, 2003.

[17] O. Babula, G.  , J. Kroica, I.M. Linhares, W.J. Ledger, and S.S. Witkin, "Frequency of interleukin-4 (IL-4) - 589 gene polymorphism and vaginal concentrations of IL-4, nitric oxide, and mannose-binding lectin in women with recurrent vulvovaginal candidiasis.," Clin. Infect. Dis., vol. 40, no. 9, pp. 1258-1262, 2005.

, J. Kroica, I.M. Linhares, W.J. Ledger, and S.S. Witkin, "Frequency of interleukin-4 (IL-4) - 589 gene polymorphism and vaginal concentrations of IL-4, nitric oxide, and mannose-binding lectin in women with recurrent vulvovaginal candidiasis.," Clin. Infect. Dis., vol. 40, no. 9, pp. 1258-1262, 2005.

[18] A. De Luca, A. Carvalho, C. Cunha, R.G. Iannitti, L. Pitzurra, G. Giovannini, A. Mencacci, L. Bartolommei, S. Moretti, C. Massi-Benedetti, D. Fuchs, F. De Bemardis, P. Puccetti, and L. Romani, "IL-22 and IDO1 Affect Immunity and Tolerance to Murine and Human Vaginal Candidiasis," PLoS Pathog., vol. 9, no. 7, 2013.

[19] G.G.G. Donders, O. Babula, G. Bellen, I.M. Linhares, and S.S. Witkin, "Mannose-binding lectin gene polymorphism and resistance to therapy in women with recurrent vulvovaginal candidiasis," BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol, vol. 115, no. 10, pp. 1225-1231, 2008.

[20] P.C. Giraldo, O. Babula, A.K. Goncalves, I.M. Linhares, R. L. Amaral, W.J. Ledger, and S.S. Witkin, "Mannose-binding lectin gene polymorphism, vulvovaginal candidiasis, and bacterial vaginosis," Obstet. Gynecol., vol. 109, no. 0029-7844 (Print), pp. 1123-1128, 2007.

[21] F. Liu, Q. Liao, and Z. Liu, "Mannose-binding lectin and vulvovaginal candidiasis.," Int. J. Gynaecol. Obstet., vol. 92, no. 1, pp. 43-47, 2006.

[22] C. Charlier, M. Cretenet, S. Even, and Y. Le Loir, "Interactions between Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria: An old story with new perspectives," Int. J. Food Microbiol., vol. 131, no. 1, pp. 30-39, 2009.