Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ "ТРУДНОЙ" КУЛЬТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, может быть использовано для профилактики несостоятельности культи двенадцатиперстной кишки при низких осложненных язвах двенадцатиперстной кишки.

Аналоги

Ушивание культи двенадцатиперстной кишки является одним из основных и ответственных этапов резекции желудка. Несостоятельность швов «трудной» культи двенадцатиперстной кишки (ДПК) является одним из грозных осложнений после резекции желудка, частота которой достигает 10-20% (Черноусов А.Ф., 1985; Никитин Н.А., 2001; B. Lannois и соавт., 1986). Летальность при развитии несостоятельности шва культи ДПК в раннем послеоперационном периоде составляет 25-70% (Земляной А.Г., Алиев С.А., 1985; Богданов А.В., 2001, Рухляда М.В. и соавт., 2006).

Основными факторами и критериями риска развития несостоятельности швов «трудной культи» ДПК после резекции желудка являются: низкорасположенные осложненные дуоденальные язвы, послеоперационный панкреатит на почве травмы поджелудочной железы, недостаток пластического материала и отсутствие надежных атипичных методов ушивания культи, повышение внутрипросветного давления в культе ДПК с застоем желчи и панкреатического сока, хроническая дуоденальная непроходимость. При удалении низкой осложненной луковичной, постбульбарной язвы частота несостоятельности достигает 23,5% (Виниченко А.Г., 1982), а при наличии глубокой пенетрации частота возрастает до 87,5% (Оноприев В.И., 1995, Шепетко Е.Н., 2012).

При осложненных пилородуоденальных язвах, когда органосохраняющие операции технически невозможны, наиболее распространен и вынужденно выполняется второй способ Бильрота, в то же время резекция желудка по Бильроту I признана многими авторами наиболее удобной и функционально выгодной (Жерлов Г.К., 2001, Зайцев О.В. с соавт., 2011).

Известна методика профилактики несостоятельности ДПК путем атипичного ушивания культи с последующим прикрытием капсулой поджелудочной железы, лоскутом большого или малого сальника и выполнением резекции желудка по Бильроту II для выключения ДПК из транзита пищи.

Одной из основных причин недостаточности швов при атипических закрытиях культи ДПК является травматизация поджелудочной железы, ненадежность герметичного закрытия «трудной культи» в зоне инфильтрации тканей на фоне высокого внутрипросветного давления в ДПК, что способствует развитию острого послеоперационного панкреатита (Розанов И.Б., Стоногин В.Д., 2013).

Недостатки:

1. Повышение внутрипросветного давления в ДПК с прорезыванием швов.

2. При «низкой» обработке культи ДПК не удается сформировать надежный второй ряд швов с захватом фиброзно-измененных тканей, что приводит к несостоятельности швов.

3. Развитие острого панкреатита, панкреонекроза в послеоперационном периоде.

4. Выключение ДПК из пищеварительного транзита.

Известны методики профилактики несостоятельности ДПК: резекция желудка по Бальфуру и подвесная концевая, боковая компрессионная катетером Пеццера дуоденостомия по Каншину Н.Н., 2004; Liszka, 1965.

Недостатки:

1. Большие потери желчи и панкреатического секрета через дуоденостомический свищ.

2. Формирование длительно функционирующего свища в послеоперационном периоде.

3. Продолжительные сроки госпитализации.

4. Необходимость повторной операции с целью закрытия свища.

5. Выключение ДПК из пищеварительного транзита.

6. Дополнительное внутреннее дренирование проксимального сегмента тонкой кишки при резекции желудка по Бальфуру не всегда предотвращает несостоятельность шва культи ДПК, потому что сохраняются моторно-эвакуаторные нарушения ДПК.

Прототипом предлагаемого метода является способ Бильрота I для профилактики несостоятельности «трудной» культи ДПК, завершения резекционного этапа операции путем выделения рубцово-измененной задней стенки ДПК; после удаления препарата на протяжении 5 мм и формирования однорядного гастродуоденоанастомоза «конец в конец», предложенный А.Г. Земляным в 1985 году (Земляной А.Г., Алиев С.А. Профилактика несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка по поводу пилородуоденальных язв. Вестник хирургии, 1985; 134 (4). - С. 26-31).

Этот способ имеет свои недостатки, которые могут привести к послеоперационным осложнениям как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде:

1. Формирование однорядного шва анастомоза с фиброзно-измененной стенкой ненадежно и может привести к развитию несостоятельности гастродуоденоанастомоза в раннем послеоперационном периоде.

2. «Низкое» выделение задней стенки ДПК для формирования соустья приводит к травматизации поджелудочной железы с развитием в послеоперационном периоде панкреатита.

3. Формирование конце-концевого гастродуоденального соустья с захватом в анастомоз фиброзных тканей приводит в отдаленном периоде к развитию рубцовой стриктуры анастомоза с эвакуаторными нарушениями дигестивного тракта.

Целью изобретения явилось обеспечение надежности и возможности выполнения гастродуоденоанастомоза при «трудной» язве, т.е. превратить обработку «трудной культи» ДПК из органа «noli me tangure» в объект обычной деятельности хирурга.

Поставленная цель достигается гибридной технологией первого и второго способов Бильрота. Резекционный этап завершается предварительным ушиванием «трудной культи» однорядным швом в сочетании с дренирующей поперечной гастродуоденостомией, позволяющим избежать протяженной мобилизации задней стенки ДПК с предотвращением повышения давления в дуоденальной культе, т.е. «анастомоз прочнее культи».

Таким образом, достижение хороших непосредственных и отдаленных результатов достигается декомпрессией ДПК (феномен водопада) путем дренирования и культи желудка, что предупреждает повышение внутрипросветного давления и несостоятельность швов «трудной культи» ДПК в раннем послеоперационном периоде. Использование передней стенки ДПК для гастродуоденального соустья позволяет надежно сформировать анастомоз и включить ДПК в пищеварительный тракт.

Сущность изобретения

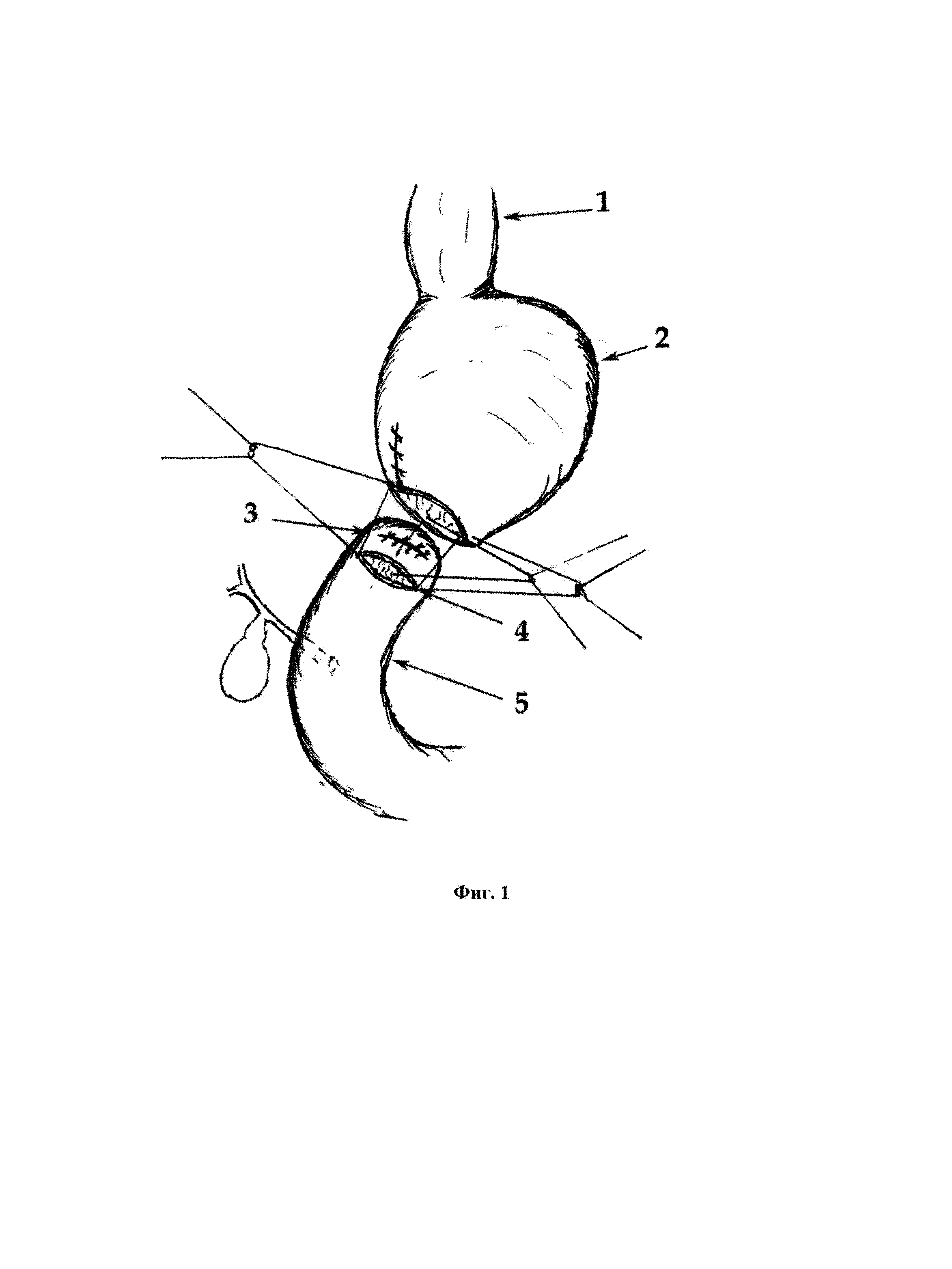

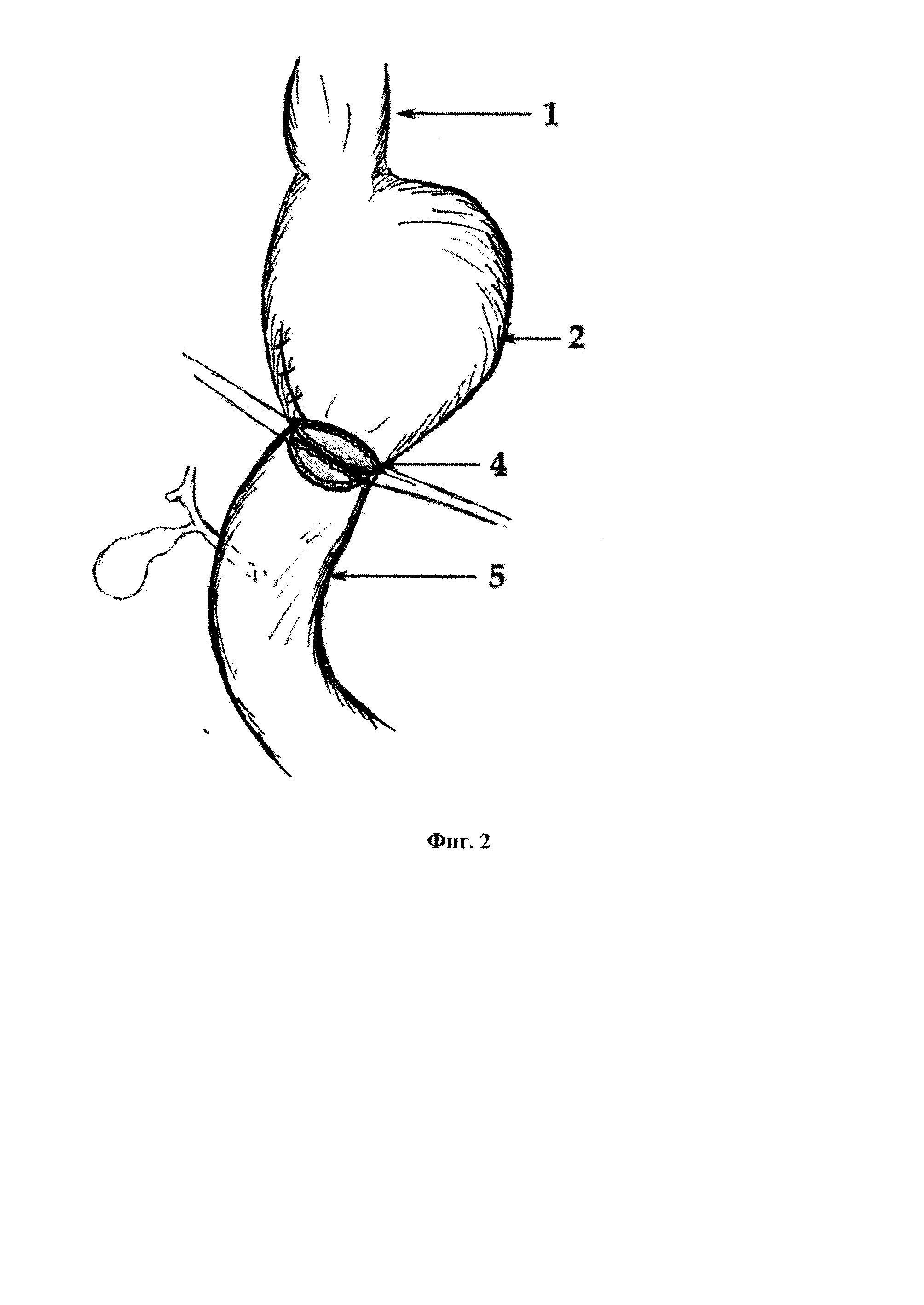

Сущность предлагаемого способа иллюстрирована на фиг. 1 и фиг. 2, где поз. 1 - пищевод; поз. 2 - культя резецированного желудка; поз. 3 - шов на культе ДПК; поз. 4 - поперечный гастродуоденоанастомоз с передней стенкой ДПК; поз. 5 - ДПК.

Предлагаемый способ профилактики несостоятельности «трудной» культи двенадцатиперстной кишки заключается в следующем.

Во время резекции желудка выполняется широкая мобилизация передне-латеральной стенки ДПК с высвобождением ее из-под многочисленных спаек, но ограничением выделения задней, задне-медиальной стенки ниже язвы до 5 мм во избежание развития посттравматического панкреатита. Полоса шириной в 5 мм по задней стенке достаточна для ушивания культи (фиг. 1, поз. 2) однорядным швом или для аппаратного шва на уровне стеноза с последующим формированием поперечного гастродуоденоанастомоза с передней стенкой ДПК, отступя от края ушитой культи ДПК на 15 мм.

Сохранение гастродуоденального транзита с формированием надежного анастомоза сочетается с декомпрессией «трудной культи» ДПК, отсутствием широкой мобилизация задней стенки ДПК, меньшей травматичностью поджелудочной железы и предотвращением ранних послеоперационных осложнений.

Сопоставительный анализ признаков прототипа и предлагаемого изобретения

Признаки прототипа:

- формирование ненадежного однорядного шва анастомоза с фиброзно-измененной стенкой;

- скелетизация поджелудочной железы при выделении задней стенки ДПК;

- высокий процент рубцовой стриктуры гастродуоденального анастомоза в отдаленном послеоперационном периоде.

Признаки изобретения:

- формирование надежного анастомоза с не измененной передней стенкой ДПК;

- отсутствие необходимости выделения задней стенки ДПК и травматического повреждения поджелудочной железы;

- формирование широкого поперечного гастродуоденального анастомоза значительно снижает риск развития рубцовой стриктуры в отдаленном послеоперационном периоде.

Пример конкретного выполнения способа

В торако-абдоминальном отделении ГБУ РД «Научно-клиническое отделение «Дагестанский центр грудной хирургии» способ профилактики несостоятельности «трудной» культи ДПК при резекции желудка применен у 18 пациентов. Результаты оперативных вмешательств оценивались клиническим наблюдением в послеоперационном периоде, рентгенологическими и эндоскопическими методами исследований.

Пациент Я., 56 лет, оперирован с клиническим диагнозом: Гигантская язва антрального отдела желудка, осложненная глубокой пенетрацией в поджелудочную железу, гепатодуоденальную связку, в сочетании с низкой постбульбарной язвой луковицы двенадцатиперстной кишки.

Протокол операции

Субтотальная резекция желудка в сочетании с низкой обработкой культи двенадцатиперстной кишки и формированием поперечного гастродуоденоанастомоза. Дренирование брюшной полости.

Под общим обезболиванием выполнена верхняя срединная лапаротомия. При ревизии: в антральном отделе гигантская язва в диаметре 6 см с глубокой пенетрацией в поджелудочную железу, в гепатодуоденальную связку, сопровождающаяся выраженным рубцовым перипроцессом; в частности, привратник не дифференцируется. Субтотально мобилизован желудок с большим и малым сальником и с экстериторизацией язвы из просвета желудка; при этом установлено наличие второй пенетрирующей постбульбарной язвы двенадцатиперстной кишки в поджелудочную железу. Мобилизация ДПК по Кохеру с язвой. Обработка культи ДПК после раздельного удаления второй пенетрирующей (в d=2 см) язвы представляла сложности ввиду инфильтрации ДПК со смещением выводного желчного и панкреатического протоков. Обработка «трудной» культи однорядным узловым швом дополнена широким поперечным гастродуоденоанастомозом по разработанной методике. Контроль на гемостаз. Операция закончена дренированием правого бокового канала. Швы на брюшную стенку.

Послеоперационный период протекал гладко. Рана зажила первичным натяжением. Гистологическое заключение: хроническая язва желудка.

Сопоставительный анализ результатов клинических наблюдений показал следующее.

Клиническое применение способа профилактики несостоятельности «трудной» культи ДПК при резекции желудка по поводу обширного, низко расположенного язвенного процесса у 11 пациентов показало преимущество разработанного вмешательства. Несостоятельности поперечного гастродуоденального анастомоза и несостоятельности ушитой «трудной» культи ДПК в раннем послеоперационном периоде нет. Отсутствие несостоятельности подтверждалось рентгенологическими и эндоскопическими исследованиями. Пациенты в отдаленном послеоперационном периоде обследовались в динамике через 3, 6 и 12 месяцев. Признаков рубцовых стенозов поперечного гастродуоденоанастомоза также отмечено не было. У 1 пациента наблюдалась картина катарального анастомозита в сроки наблюдения через 3 мес., которая купировалась консервативными мероприятиями.

Послеоперационный период пациента Ягибекова А.А., 56 лет, протекал гладко, без осложнений. На 4-е сутки удален назогастральный зонд, на 5-е сутки налажено энтеральное питание. При контрольном рентгенологическом исследовании - гастродуоденальный анастомоз свободно проходим, эвакуация бариевой взвеси в двенадцатиперстную кишку свободная, своевременная, признаков затеков контраста нет. Пациент выписан на 10-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Положительный эффект от применения изобретения

Способ профилактики несостоятельности «трудной» культи ДПК при резекции желудка апробирован у 11 пациентов в торако-абдоминальном отделении ГБУ РД «Научно-клиническое отделение «Дагестанский центр грудной хирургии».

В хирургической гастроэнтерологии все более широкое распространение получили функционально выгодные оперативные вмешательства. Функциональные преимущества сохранения дуоденального пассажа доказаны многочисленными исследованиями. Поэтому поиск и совершенствование техники для реализации более выгодных в функциональном отношении операций продолжается.

Способ профилактики несостоятельности «трудной» культи ДПК при резекции желудка позволяет надежно предотвратить развитие несостоятельности ушитой культи ДПК в раннем послеоперационном периоде. Формирование поперечного гастродуоденального анастомоза позволяет включить в пассаж пищи ДПК, что, несомненно, имеет функциональные преимущества перед реконструкцией с «выключением» ДПК (Бильрот II в различных модификациях).

Применение разработанного способа профилактики несостоятельности «трудной культи» ДПК позволяет в отдаленном периоде предотвратить развитие рубцовых стриктур с эвакуаторными нарушениями из культи желудка. Предлагаемый способ профилактики несостоятельности «трудной культи» ДПК может быть использован в абдоминальной хирургии в качестве реконструктивного этапа после резекции желудка по поводу «низких» осложненных залуковичных язв, значительно снижает риск развития рубцовой стриктуры в отдаленном послеоперационном периоде.

Источники информации

1. Ушивание культи двенадцатиперстной кишки. И.Н. Навроцкий, 1972. - 183 с.

2. Земляной А.Г., Алиев С.А. Профилактика несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка по поводу пилородуоденальных язв. Вестник хирургии, 1985; 134 (4). - С. 26-31. - Прототип.

3. Шелетько Е.Н. Хирургическое лечение осложненных папиллярных язв, 2012. - 198 с.

4. Оноприев В.И. Этюды функциональной хирургии язвенной болезни, Краснодар.

Способ профилактики несостоятельности «трудной» культи двенадцатиперстной кишки, заключающийся в том, что при резекции желудка выполняют широкую мобилизацию передне-латеральной стенки ДПК с ограниченным выделением задне-медиальной стенки ниже язвы до 5 мм, ушивают культю ДПК однорядным швом и затем формируют поперечный гастродуоденоанастомоз с передней стенкой ДПК, отступив на 1,5-2 см от края ушитой культи.