Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УШИВАНИЯ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ СТЕНОЗИРОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к лапароскопической хирургии и гастроэнтерологии, и может быть использовано при оперативном лечении перфоративной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК).

Язвенная болезнь ДПК входит в первую десятку заболеваний, снижающих качество жизни населения планеты. Частота перфоративных язв ДПК остается достаточно стабильной, а в периоды политических и экономических кризисов несколько увеличивается, что приводит к возрастанию числа экстренных хирургических вмешательств. Ушивание дуоденальных язв остается основным хирургическим вмешательством при данном осложнении язвенной болезни; частота его выполнения в разных клиниках России колеблется от 34% до 92%. (Ермолов А.С., Смоляр А.Н., Шляховский И.А., Храменков М.Г. 20 лет неотложной хирургии органов брюшной полости в Москве, Хирургия, 2014, 5, 7-16).

По данным ряда авторов осложнения после ушивания перфоративной язвы ДПК наблюдаются от 5,8% до 38,7%, послеоперационная летальность при перфоративной язве ДПК составляет в среднем 2-10%, а при поступлении в стационар, спустя сутки от начала заболевания, показатель возрастает в 2-3 раза.

В последнее время увеличилась доля лапароскопических ушиваний по сравнению с традиционными операциями и составляет по данным литературы до 87,5%.

В настоящее время хирурги единодушны в том, что на результаты лечения больных с перфоративной язвой ДПК влияют, прежде всего, ранняя диагностика с применением инструментальных методов исследования и более раннее хирургическое лечение с предпочтительным использованием малоинвазивных методов.

Традиционные рекомендации по ушиванию перфоративной язвы ДПК с использованием лапароскопической техники предполагают выполнение вколов и выколов, отступя 5-7 мм от края перфорационного отверстия, без учета размеров и формы всего язвенного дефекта (Л.В. Поташов, В.В. Васильев, В.М. Савранский и др.: Техника лапароскопического ушивания перфоративных пилоробульбарных язв, Вестник хирургии им. И.И. Грекова, том 158, 5, 1999, 62-64). Вкол иглы производят, отступив 0,5-1 см от края отверстия, а выкол непосредственно у края. Далее делают вкол у противоположного края отверстия, а выкол также на расстоянии 0,5-1 см от края. В условиях ургентной ситуации хирурги ограничивают обследование выявлением самой перфорации.

Известен способ лапароскопического ушивания перфоративных гастродуоденальных язв, включающий создание пневмоперитонеума, выполнение трех-четырех троакарных пункций передней брюшной стенки для создания доступа и выполнение вмешательства. В брюшную полость вводят иглодержатель с иглой, выполняют наложение швов на перфоративное отверстие с последующим завязыванием узлов в брюшной полости или снаружи (Федоров И.В., Сигал Е.И., Одинцов В.В. - Эндоскопическая хирургия. - Москва, ГЭОТАР Медиа. - 1998. - с. 259-270). Недостатком этого способа является ушивание перфорации без учета размеров и формы язвенного кратера, что может сопровождаться развитием несостоятельности наложенных швов.

Известен способ видеоассистированного ушивания пилородуоденальных язв (RU 2521354 C1, ГБОУ ДПО НГИУВ, 27.06.2014). Способ предполагает использование трансректального разреза передней брюшной стенки длиной 2,5-3 см. При этом осмотр брюшной полости и визуализацию перфорационного отверстия производят с помощью лапароскопической техники, а ушивание дефекта - через трансректальный разрез. К недостаткам способа следует отнести его травматичность и возможность развития осложнений, обусловленных наличием открытого доступа в брюшную полость.

Известен способ лапароскопического тампонирования прободной пилородуоденальной язвы (RU 2268664 C1, Бронштейн, 27.01.2006). Известный способ включает «втягивание» пряди сальника в перфорационное отверстие с фиксацией нити, удерживающей сальник, клипсами. Однако известный способ имеет недостаток, заключающийся в ненадежности герметизации перфорационного отверстия путем одной лишь тампонады перфорационного отверстия сальником.

До сих пор нет единой позиции хирургов в отношении показаний и техники выполнения лапароскопического ушивания перфоративной язвы. Так, одни считают определяющим при выборе оперативной тактики диаметр перфоративного отверстия, другие - выраженность воспалительной инфильтрации тканей вокруг перфорации.

Известен способ выбора методики лапароскопического ушивания перфоративной язвы желудка и ДПК (RU 2451491 C1, НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 27.05.2012 - прототип). Он предполагает оптимизировать метод лапароскопического ушивания (Z-образный шов, отдельные однорядные швы, двухрядные швы) в зависимости от размеров перфорации и выраженности воспалительной инфильтрации. Безусловно дифференцированный подход в выборе оперативной техники в зависимости от морфологических особенностей конкретной хирургической ситуации позволит улучшить результаты лечения у данной категории больных. Однако известный способ-прототип также не позволяет предупредить осложнения, обусловленные сохранением открытым (без ушивания) язвенного кратера.

Нами поставлена задача разработать лечебно-диагностический алгоритм, обеспечивающий дифференцированный подход к технике ушивания перфоративной язвы ДПК без признаков стенозирования с учетом взаимного расположения перфоративного отверстия и язвенного кратера.

Технический результат, достигаемый при использовании патентуемого способа, заключается в повышении надежности лапароскопического ушивания перфоративного отверстия при прободной язве луковицы ДПК без признаков стенозирования и профилактике осложнений, обусловленных сохранением язвенного кратера в просвете ДПК, за счет предупреждения прорезывания тканей при ушивании перфорации путем исключения измененных, истонченных тканей язвенного кратера из области наложения швов.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы луковицы ДПК без признаков стенозирования включает следующие действия. Выполняют эзофагогастродуоденоскопию (далее ЭГДС) и определяют размеры язвенного кратера со стороны просвета кишки. Выполняют лапароскопию и определяют размеры перфорационного отверстия со стороны серозного покрова. Далее проецируют размеры язвенного кратера на серозную оболочку. Ушивание перфорационного отверстия производят в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопической техники. Ушивание проводят так, чтобы в шов или швы погружались перфорационное отверстие и язвенный кратер. При этом, если диаметр перфорационного отверстия равен диаметру язвенного кратера, вкол и выкол иглы производят на расстоянии 5-7 мм от края перфорации. Если диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно располагается в его центре, вкол и выкол иглы производят, отступя от края перфорации на расстояние, равное расстоянию от этого края до края проекции язвенного кратера на серозную оболочку на стороне прокола стенки кишки. Если диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно смещено в край язвенного кратера или край перфорации отстоит от края проекции язвенного кратера на расстояние до 5 мм, вкол и выкол иглы производят на расстоянии 5-7 мм от края проекции язвенного кратера на стороне смещения или отступя от края перфорации на расстояние, равное расстоянию от этого края до проекции язвенного кратера на серозную оболочку на стороне, противоположной смещению. Если диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно расположено между центром и краем язвенного кратера и отстоит от него на расстояние свыше 5 мм, вкол и выкол иглы производят, отступя от края перфорации на расстояние, равное расстоянию от этого края до края проекции язвенного кратера на серозную оболочку на стороне прокола стенки кишки.

Способ осуществляется следующим образом.

Пациентам с убедительной клинико-инструментальной картиной перфорации выполняют ЭГДС на операционном столе непосредственно перед началом оперативного вмешательства.

Пациентам с неясной клинической картиной сначала выполняют экстренную дифференциально-диагностическую лапароскопию, при выявлении перфоративной язвы ДПК выполняют ЭГДС.

При ЭГДС визуализируют язвенный дефект в луковице 12-перстной кишки, определяют его размеры и форму, оценивают выраженность периульцерозного воспалительного вала, наличие тромбированных сосудов в дне язвенного дефекта, второго язвенного дефекта, выраженность рубцово-язвенной деформации пилоробульбарной зоны, размер перфоративного отверстия и его локализацию в язвенном кратере. Для оценки размеров язвенного дефекта и перфоративного отверстия используются стандартные биопсийные щипцы, диаметр которых в нераскрытом состоянии составляет 2,8 мм или эндоскопическую линейку. Локализацию язвенного дефекта определяют на основании анатомических ориентиров: пилорический канал желудка, передняя и задняя стенки, малая и большая кривизны, бульбодуоденальный переход. Глубина язвы определяется согласно визуальным данным врача, выполняющего исследование.

При лапароскопии оценивают локализацию, размер и форму перфоративного отверстия, края перфоративного отверстия, размеры периульцерозной инфильтрации. Для локализации перфоративного отверстия используются следующие анатомические ориентиры: пилорический жом желудка, передняя стенка, большая и малая кривизны луковицы 12 перстной кишки, печеночно-двенадцатиперстная связка. Для оценки размеров перфорации используют стандартный эндоскопический зажим с диаметром рабочей части 5 мм или эндохирургическую линейку.

Проецирование размеров язвенного дефекта на серозную оболочку проводят, используя ориентиры, которые могут быть визуализированы как со стороны слизистой, так и со стороны серозного покрова, например область привратника, малая и большая кривизна желудка.

При ушивании перфорации может быть использована плетеная рассасывающаяся нить 2/0 с атравматичной иглой 1\2, 26 мм. Колющий характер иглы обеспечивает герметичность наложенного шва, а плетеный характер нити - наилучшие условия для формирования интракорпорального узла. Шов накладывают в поперечном направлении для исключения сужения просвета луковицы ДПК.

В зависимости от размеров перфорационного отверстия накладывали 8-образный шов, один или два ряда швов, проводили укрепление линии шва прядью большого сальника.

При ситуации, когда перфорационное отверстие равно язвенному кратеру (наиболее благоприятный вариант для ушивания), вкол и выкол иглой в стенку ДПК производят с учетом максимального размера, т.е. размеров перфорационного отверстия на расстоянии 5-7 мм от края перфорации. При таком варианте ушивания в шов захватывается перфорационное отверстие и язвенный кратер в пределах здоровых тканей.

При ситуациях, когда размер перфорационного отверстия меньше размеров язвенного кратера и перфорационное отверстие располагается по центру язвенного кратера, проецируют размеры и форму кратера со стороны слизистой оболочки на серозный покров. Ушивание выполняют с отступом от края перфорации, на расстояние, соответствующее расстоянию между краем перфорации и прилежащим к нему краем проекции язвенного кратера.

При ситуациях, когда перфорационное отверстие меньше язвенного кратера и смещено относительно центра язвы в край язвенного кратера (или край перфорации отстоит от края проекции язвенного кратера на расстояние до 5 мм), проецируют язвенный кратер на серозную оболочку, и ушивание следует производить с учетом пространственного проецирования и соотношения размеров перфорационного отверстия и язвенного кратера. Вкол иглой производят, отступя 5-7 мм от края проекции язвенного кратера на стороне смещения (там, где край отверстия и проекция язвенного кратера совпадают или располагаются на расстоянии до 5 мм друг от друга), а выкол на стороне, противоположной смещению, производят на расстоянии от края перфорации, соответствующем расстоянию от края перфорации до края язвенного кратера.

Например, перфорационное отверстие 5 мм смещено в край язвенного кратера (край перфорации и язвенного кратера совпадают), который округлой формы и размером 15 мм. Первый вкол должен быть выполнен в 5-7 мм от края проекции язвенного кратера на стороне смещения. На стороне, противоположной смещению (где проекция язвенного кратера и край перфорации не совпадают), выкол должен быть выполнен на расстоянии 10 мм от края перфорационного отверстия, чтобы в шов захватить и перфорационное отверстие и язвенный кратер в пределах здоровых тканей.

Если диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно расположено между центром и краем язвенного кратера и отстоит от него на расстояние свыше 5 мм, вкол и выкол иглы производят, отступя от края перфорации на расстояние, равное расстоянию от этого края до края проекции язвенного кратера на серозную оболочку на стороне прокола стенки кишки. Например, если диаметр перфорационного отверстия 3 мм и оно располагается на расстоянии 6 мм от края язвенного кратера диаметром 16 мм, то первый вкол должен быть выполнен в 6 мм от края перфорации на стороне смещения. На стороне, противоположной смещению, выкол должен быть выполнен на расстоянии 7 мм от края перфорационного отверстия, чтобы в шов захватить и перфорационное отверстие, и язвенный кратер в пределах здоровых тканей.

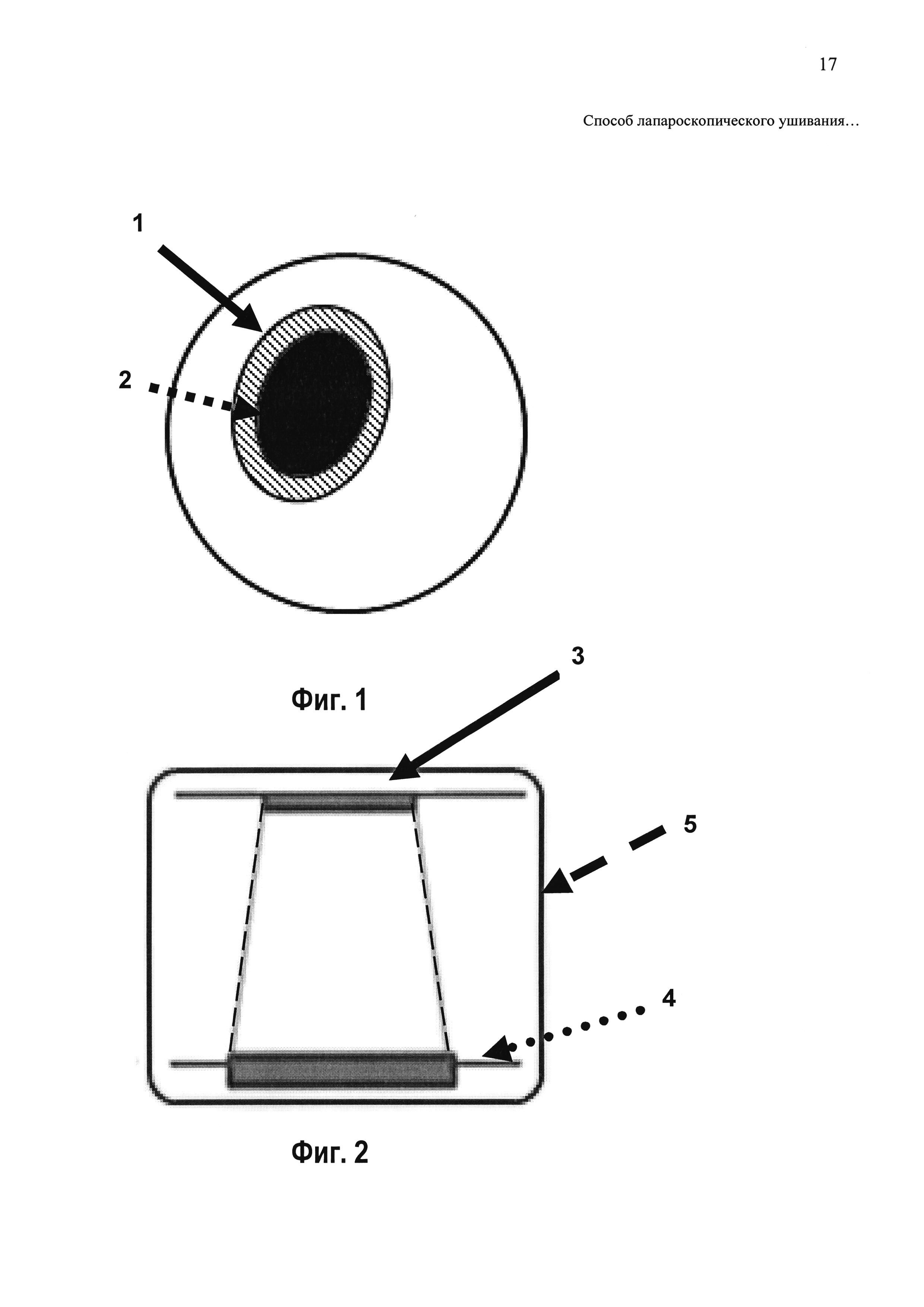

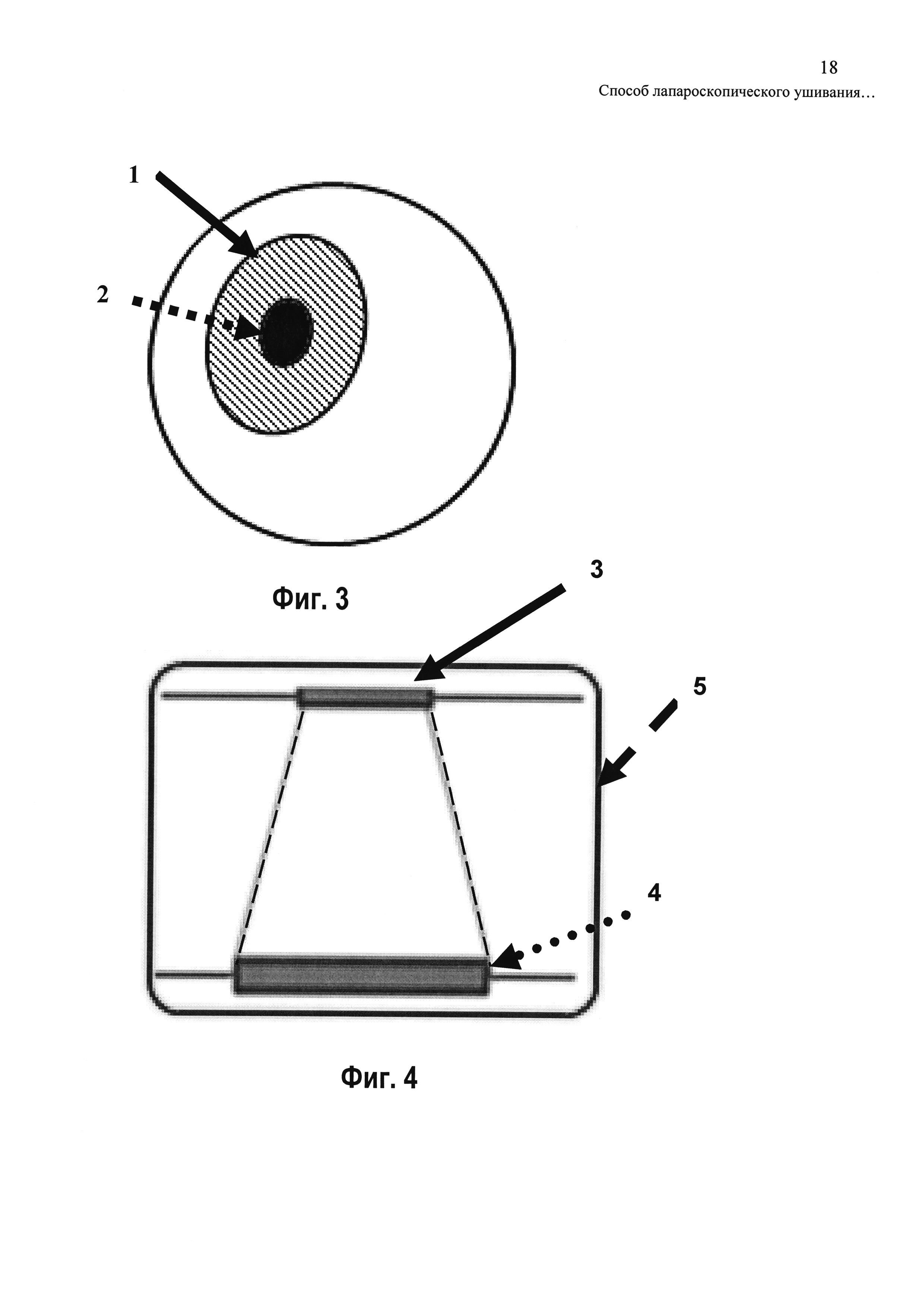

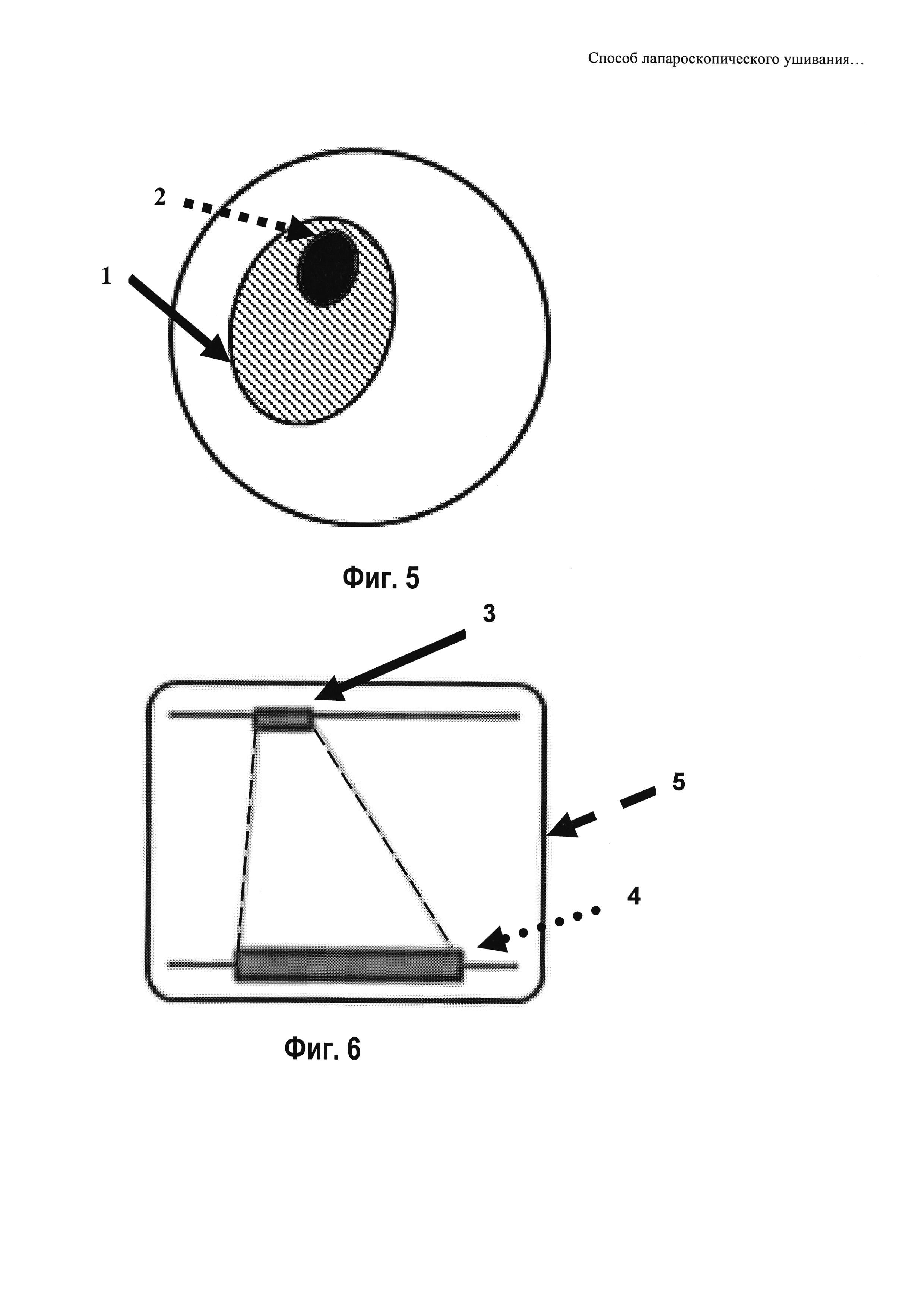

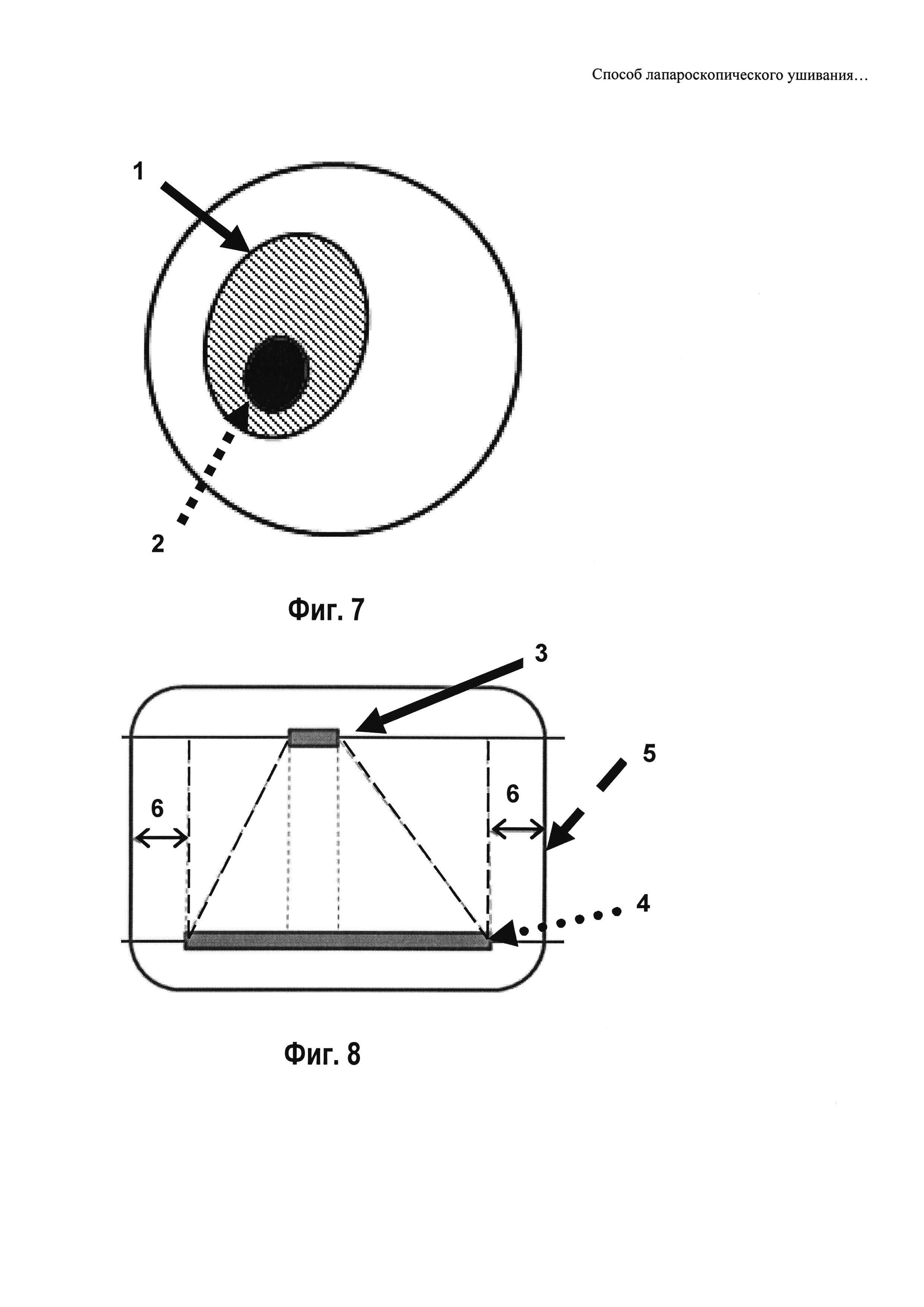

Существо патентуемого способа поясняется на рисунках, где: поз. 1 - язвенный кратер, 2 - перфорационное отверстие, 3 - серозная оболочка ДПК, 4 - слизистая оболочка ДПК, 5 - ход нити при прошивании перфоративной язвы; 6 - расстояние от края перфорации.

На фигуре 1 схематически представлена визуальная картина при ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия примерно равен диаметру язвенного кратера;

на фигуре 2 - проекция расположения перфорационного отверстия, видимого при лапароскопии и ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия примерно равен диаметру язвенного кратера (вкол и выкол иглы производят на расстоянии 5 мм от края перфорации);

на фигуре 3 - визуальная картина при ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия 2 меньше диаметра язвенного кратера 1, и оно располагается в его центре;

на фигуре 4 - проекция расположения перфорационного отверстия, видимого при лапароскопии и ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно располагается в его центре;

на фигуре 5 - визуальная картина при ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно смещено в край язвенного кратера или край перфорации отстоит от края проекции язвенного кратера на расстояние до 5 мм.

На фигуре 6 схематически представлена проекция расположения перфорационного отверстия, видимого при лапароскопии и ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно смещено в край язвенного кратера или край перфорации отстоит от края проекции язвенного кратера на расстояние до 5 мм;

на фигуре 7 - визуальная картина при ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно расположено между центром и краем язвенного кратера и отстоит от него на расстояние свыше 5 мм;

на фигуре 8 - проекции расположения перфорационного отверстия, видимого при лапароскопии и ЭГДС, при которой диаметр перфорационного отверстия меньше диаметра язвенного кратера, и оно расположено между центром и краем язвенного кратера и отстоит от него на расстояние свыше 5 мм.

Для доказательств возможности реализации заявленного назначения и достижения указанного технического результата приводим следующие данные.

Клинический пример 1.

Больная Б. 39 л., домохозяйка. Поступила через 11 часов от начала заболевания в относительно удовлетворительном состоянии с диагнозом направившего учреждения: «Перфорация полого органа». Из анамнеза: боли в верхних отделах живота стали беспокоить за 11 часов до поступления в клинику после употребления жирной и копченой пищи, принимала но-шпу и активированный уголь, с кратковременным облегчением болевого синдрома. Ранее не обследовалась, язвенный анамнез не прослеживался. При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Жалобы на боли в верхних отделах живота, постоянного характера. Язык влажный, живот не вздут, напряжен и резко болезненный в эпигастрии и правом подреберье, там же определяются перитонеальные симптомы. Печеночная тупость перкуторно не определяется. На обзорной рентгенографии органов грудной клетки с захватом поддиафрагмальных пространств выявлена серповидная полоска газа под правым куполом диафрагмы. С диагнозом: «Перфоративная язва» больная транспортирована в экстренную операционную для выполнения неотложной эзофагогастродуоденоскопии, по результатам которой определялась дальнейшая хирургическая тактика. На операционном столе, в условиях ИВЛ, в положении лежа на спине больной выполнена ЭГДС, при которой в луковице ДПК на фоне выраженной диффузной гиперемии и отека слизистой оболочки по передней стенке визуализируется язва округлой формы, диаметром 5 мм, глубиной до 3-4 мм. Края язвы ровные, вал воспаления выражен незначительно. Дно язвы практически полностью представлено перфоративным отверстием, в краях перфоративного отверстия фибрин, сосудистые структуры не визуализируются. С диагнозом: «Перфорация острой язвы луковицы ДПК» для оценки возможности лапароскопического ушивания перфорации выполнена диагностическая лапароскопия. На лапароскопии при ревизии в правом подпеченочном пространстве 100 мл прозрачного с фибрином выпота. На передней стенке луковицы ДПК перфоративное отверстие округлой формы диаметром до 5 мм, без выраженных воспалительных изменений пилоробульбарной зоны. Учитывая данные ЭГДС, после установки дополнительных портов, отступя 5 мм от противоположных краев перфоративного отверстия, последнее ушито одним 8-образным швом на атравматичной игле с интракорпоральным формированием узла. Брюшная полость санирована 400 мл стерильного физиологического раствора, в подпеченочное пространство установлен 8 мм силиконовый дренаж. Течение послеоперационного периода без особенностей: активизация на 2 сутки после операции, питание по 0 столу разрешено с 3 суток, дренаж удален на 3 сутки после операции. В удовлетворительном состоянии пациент выписан на 10 сутки после операции.

Клинический пример 2.

Больной Э. 28 л., разнорабочий. Самостоятельно обратился в больницу через 1 час от начала заболевания. Из анамнеза: на фоне полного благополучия появились «кинжальные» боли в верхних отделах живота. Ранее не обследовался, язвенный анамнез не прослеживался. При осмотре: вынужденное положение больного на левом боку, с поджатыми к животу коленями. Состояние относительно удовлетворительное. Жалобы на боли в верхних отделах живота, постоянного характера. Язык влажный, живот не вздут, напряжен и резко болезненный в эпигастрии, там же определяются перитонеальные симптомы. Печеночная тупость перкуторно сохранена. На обзорной рентгенографии органов грудной клетки с захватом поддиафрагмальных пространств пневмоперитонеума не выявлено. С целью дифференциальной диагностики между перфоративной язвой и острым панкреатитом больной транспортирован в экстренную операционную для выполнения неотложной эзофагогастродуоденоскопии, по результатам которой определялась дальнейшая хирургическая тактика. На операционном столе, в условиях ИВЛ, в положении лежа на спине больному выполнена ЭГДС, при которой в луковице ДПК на фоне выраженной диффузной гиперемии, отека слизистой оболочки и эрозий размером 1-2 мм, покрытых фибрином, на передней стенке визуализируется язва округлой формы, размером 15 мм, глубиной до 5-6 мм. Края язвы ровные, вал воспаления выражен умеренно. Дно язвы покрыто фибрином в центре с перфоративным отверстием округлой формы диаметром 3 мм, сосудистые структуры не визуализируются. С диагнозом: «Перфорация острой язвы луковицы ДПК» для оценки возможности лапароскопического ушивания перфорации выполнена диагностическая лапароскопия. На лапароскопии при ревизии в правом подпеченочной пространстве 100 мл мутного желтоватого цвета выпота с фибрином. На передней стенке луковицы ДПК перфоративное отверстие округлой формы диаметром 3 мм, края гиперемированы, уплотнены. Учитывая данные ЭГДС (размеры язвенного дефекта спроецированы на серозную оболочку), после установки дополнительных портов, отступя по 6 мм от каждого из противоположных краев перфоративного отверстия (15 мм размер язвенного дефекта, 3 мм размер перфорации, расположенной в его центре, отступ от каждого из противоположных краев перфорации - 6 мм, то есть на расстояние, равное расстоянию от края перфорации до проекции края язвенного кратера на серозу). Перфорационное отверстие ушито в один ряд двумя 8-образными швами на атравматичной игле с интракорпоральным формированием узла с укреплением шва прядью большого сальника. Брюшная полость санирована 1600 мл стерильного физиологического раствора, в подпеченочное пространство установлен 8 мм силиконовый дренаж. Продолжительность операции составила 75 мин. Течение послеоперационного периода без особенностей: активизация на 2 сутки после операции, питание по 0 столу разрешено с 2 суток, дренаж удален на 2 сутки после операции. В удовлетворительном состоянии пациент выписан на 7 сутки после операции.

Клинический пример 3.

Больной А. 45 л., водитель автобуса. Поступил через 2 часа от начала заболевания с диагнозом направившего учреждения: «Перфорация полого органа». Из анамнеза: заболел остро, когда после приема пищи появились боли в верхних отделах живота. Отмечает нерегулярное питание, курит по 1 пачке сигарет в день. При осмотре: состояние средней тяжести. Жалобы на боли в верхних отделах живота, постоянного характера. Язык подсушен, живот не вздут, напряжен и болезненный в правых отделах, перитонеальные симптомы сомнительные. Печеночная тупость перкуторно сохранена. На обзорной рентгенографии органов грудной клетки с захватом поддиафрагмальных пространств пневмоперитонеума не выявлено. С целью дифференциальной диагностики между перфоративной язвой и острым холециститом больной транспортирован в экстренную операционную для выполнения неотложной эзофагогастродуоденоскопии, по результатам которой определялась дальнейшая хирургическая тактика. На операционном столе, в условиях ИВЛ, в положении лежа на спине больному выполнена ЭГДС, при которой в луковице ДПК на фоне выраженной диффузной гиперемии, отека слизистой оболочки, на передней стенке ближе к большой кривизне визуализируется язва округлой формы, размером 10 мм, глубиной до 5-6 мм. Края язвы ровные, уплотнены, вал воспаления выражен умеренно. Дно язвы покрыто фибрином с перфоративным отверстием в крае язвенного дефекта ближе к передней стенке округлой формы диаметром 2 мм, сосудистые структуры не визуализируются. С диагнозом: «Перфорация язвы луковицы ДПК» для оценки возможности лапароскопического ушивания перфорации выполнена диагностическая лапароскопия. На лапароскопии при ревизии в правом подпеченочном пространстве 30 мл мутного выпота без фибрина. На передней стенке луковицы ДПК перфоративное отверстие округлой формы диаметром 2 мм, края инфильтрированы, гиперемированы. Учитывая данные ЭГДС, после установки дополнительных портов, отступя 5 мм от края перфорации по передней стенке (на стороне смещения перфорации) и 8 мм от другого края перфорационного отверстия в сторону большой кривизны (на стороне, противоположной смещению), последнее ушито в один ряд одним 8-образными швом на атравматичной игле с интракорпоральным формированием узла с укреплениям шва прядью большого сальника. Брюшная полость санирована 400 мл стерильного физиологического раствора, в подпеченочное пространство установлен 10 мм силиконовый дренаж. Продолжительность операции составила 40 мин. Течение послеоперационного периода без особенностей: активизация на 2 сутки после операции, питание по 0 столу разрешено с 3 суток, дренаж удален на 2 сутки после операции. В удовлетворительном состоянии пациент выписан на 11 сутки после операции.

Всего с использованием предложенного способа было оперировано 104 пациента с перфоративной язвой луковицы ДПК без признаков стенозирования. Каких-либо внутрибрюшных осложнений во время операции, ближайшем послеоперационном периоде не отмечалось. Сроки наблюдения в отдаленном периоде после операции до 10 лет, признаков стенозирования в зоне вмешательства нет.