Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДА ВИТРЕОФОВЕОЛЯРНОГО ТРАКЦИОННОГО СИНДРОМА В СКВОЗНОЙ МАКУЛЯРНЫЙ РАЗРЫВ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.

С патогенетической точки зрения витреофовеолярный тракционный синдром является одной из стадий развития сквозного макулярного разрыва (СМР). В соответствии с его классификацией, включающей 4 последовательные стадии развития СМР, в 1-ю стадию под действием переднезадних тракций, создаваемых прилегающим задним кортикальным слоем стекловидного тела (ЗКС СТ) на фовеолу, возникает отслойка макулярного нейроэпителия. Данная стадия характеризуется как витреофовеолярный тракционный синдром. Во 2-ю стадию персистирующее тракционное воздействие ЗКС СТ на фовеолу приводит к формированию СМР, сопровождающееся центробежным смещением колбочковых макулярных фоторецепторов к краям СМР.

При 3-й стадии СМР происходит прогрессирующее увеличение размеров отверстия в сетчатке. СМР характеризуется наличием неполной задней отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ), т.е. сохраняется фиксация и тракция ЗКС СТ по краю разрыва, по краям разрыва развивается фиброглиальная пролиферация, кроме того, края разрыва подвергаются значительным дегенеративным изменениям.

При 4-й стадии СМР возникает полная ЗОСТ, разрыв увеличивается в размерах.

По данным оптической когерентной томографии (ОКТ), при наблюдении развития СМР в течение двух стадий визуализируется фиксация ЗКС СТ к зоне фовеолы, что подтверждает тракционную теорию развития СМР.

Таким образом, прогнозирование перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв позволит при своевременном проведении витрэктомии предотвратить разрыв сетчатки, либо выбрать соответствующую тактику лечения.

Авторам не известен способ прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.

Задачей изобретения является разработка способа прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.

Техническим результатом предлагаемого способа является прогнозирование перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв. Это позволит своевременно провести витрэктомию и тем самым предотвратить разрыв сетчатки. При отрицательном результате прогнозирования, свидетельствующем об отсутствии возможностей перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв, не будет проведено ненужное хирургическое воздействие.

Для прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв приняли коэффициент прогнозирования F, зависящий от измеряемых параметров, который имеет положительную величину при сочетании факторов, способствующих макулярному разрыву (силы тракции больше сил прочности сетчатки), и отрицательную величину в противном случае.

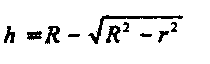

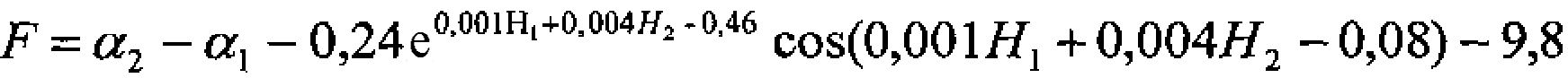

Технический результат достигается тем, что в способе прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв методом оптической когерентной томографии у пациентов с витреофовеолярным тракционным синдромом определяют угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле, толщину сетчатки в фовеоле, через 3 месяца повторяют указанные измерения, после чего вычисляют коэффициент прогноза разрыва сетчатки по формуле:

где F - коэффициент прогноза разрыва сетчатки,

e - математическая константа основания натурального логарифма (экспонента),

cos - тригонометрическая функция косинус,

H1 и H2 - первое и второе измерения толщины сетчатки в фовеоле, мкм,

α1 и α2 - первое и второе измерения угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле, град,

и при F>0 прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв, а при F<0 не прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.

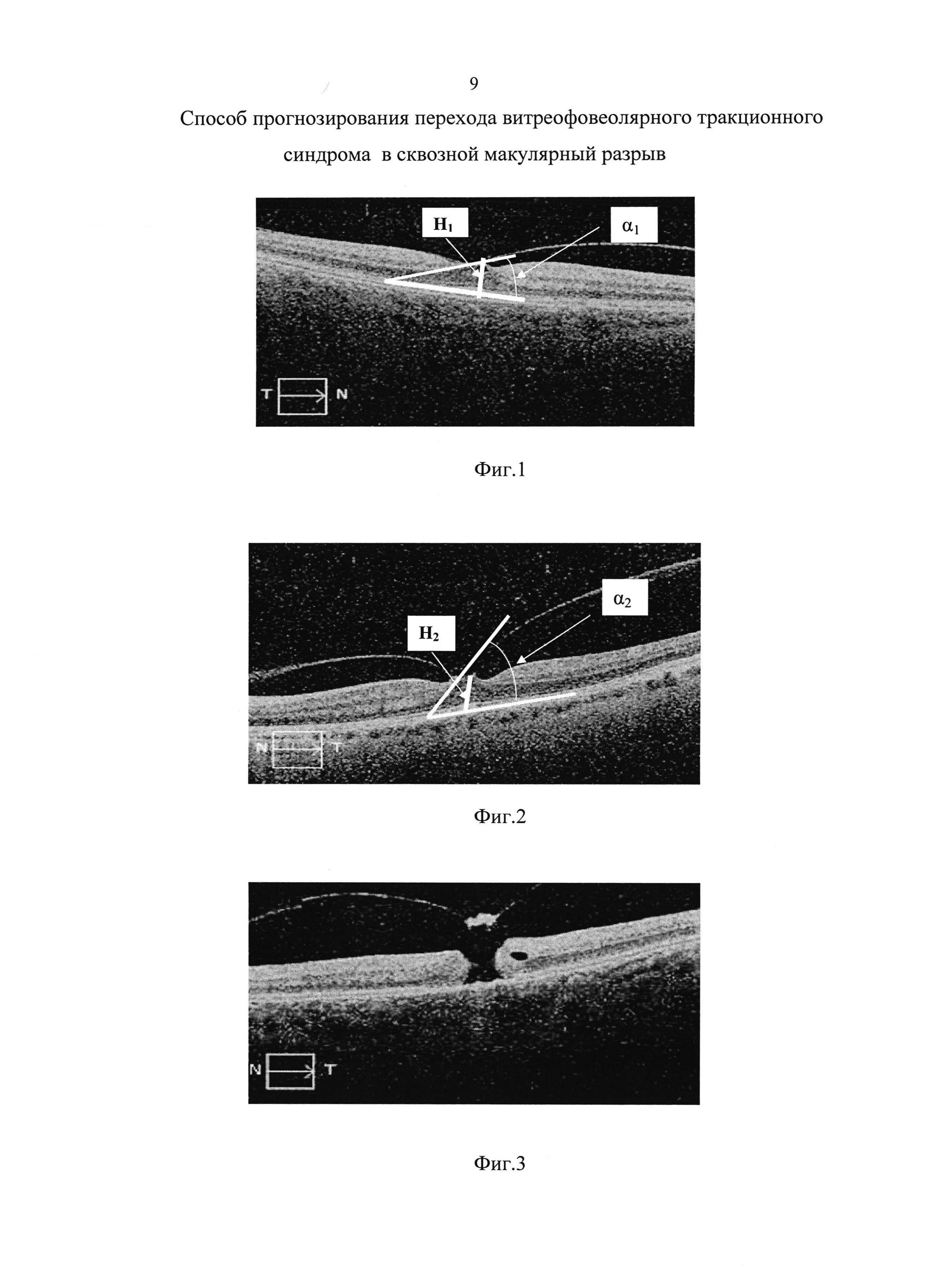

Изобретение поясняется фиг. 1-3. На фиг. 1 приведен пример сканограммы ОКТ первоначального измерения в динамическом наблюдении угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле и толщины сетчатки в фовеоле.

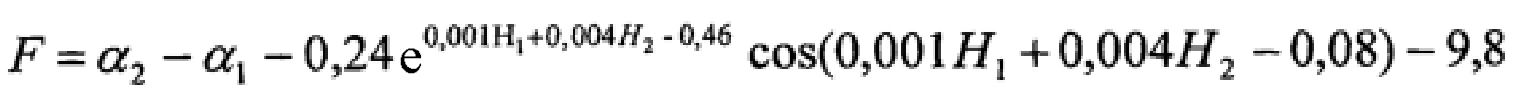

На фиг. 2 приведен пример сканограммы ОКТ второго измерения через 3 месяца после первого измерения в динамическом наблюдении угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле и толщины сетчатки в фовеоле.

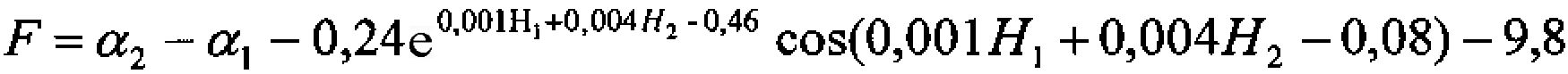

На фиг. 3 приведен пример сканограммы ОКТ со сквозным макулярным разрывом.

Способ обеспечивает возможность прогнозирования риска возникновения СМР. Прогнозирование СМР возможно при динамическом наблюдении посредством ОКТ за изменением угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле (фиг. 1-2). При его увеличении уменьшается площадь приложения сил тракции стекловидным телом к гиалоидной мембране и при напряжении, превосходящем предел прочности, наступит СМР. Кроме того, увеличение толщины сетчатки также свидетельствует о повышении риска возникновения СМР.

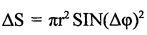

При увеличении угла на Δφ площадь приложения сил тракции стекловидным телом к гиалоидной мембране изменяется от 27πRh до 27πRhCOS(Δφ)2,

где

R - радиус кривизны гиалоидной мембраны, r=0,326 мм.

Поэтому при увеличении угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле на Δφ площадь приложения сил тракции стекловидным телом к гиалоидной мембране уменьшается на  с соответствующим увеличением напряжения, обратно пропорциональным площади.

с соответствующим увеличением напряжения, обратно пропорциональным площади.

При уменьшении площади воздействия тракционных сил напряжение, равное силе, деленной на площадь тракции, увеличивается, и при достижении значения, равного прочности сетчатки на разрыв, происходит СМР.

Предложенный способ осуществляется следующим образом. Методом оптической когерентной томографии у пациентов с витреофовеолярным тракционным синдромом определяют угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле α1 и толщину сетчатки в фовеоле H1, через 3 месяца повторно проводят измерение угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле α2 и толщину сетчатки в фовеоле H1.

Измеренные значения толщины подставляют в формулу коэффициента прогноза разрыва сетчатки:

где F - коэффициент прогноза разрыва сетчатки,

e - математическая константа основания натурального логарифма (экспонента),

cos - тригонометрическая функция косинус,

H1 и H2 - первое и второе измерения толщины сетчатки в фовеоле, мкм,

α1 и α2 - первое и второе измерения угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле, град,

и при F>0 прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв, а при F<0 не прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.

Предложенный способ характеризуется следующими клиническими примерами.

Пример 1.

Пациентка С., 73 года. Диагноз: витреофовеолярный тракционный синдром левого глаза. Острота зрения 0,8.

Произведены необходимые измерения в соответствии с формулой изобретения. При исследовании макулярной области сетчатки методом ОКТ выявили наличие неполной задней отслойки стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны по отношению к фовеоле. Угол составил α1=12 градусов. Толщина сетчатки в фовеоле составила 255 мкм.

Через 1 месяц, а не через 3 месяца по заявляемому способу, вследствие жалоб пациента, провели повторное исследование методом ОКТ с измерениями в соответствии с формулой изобретения. На сканограммах ОКТ визуализируется неполная отслойка стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны по отношению к фовеоле. Угол фиксации увеличился и составил α2=23 градуса (увеличение составило 11 градусов). Толщина сетчатки в фовеоле составила 265 мкм. Острота зрения составила 0,7, метоморфописии увеличились. Изменение угла фиксации составило 11 градусов. Вычисленное по формуле значение коэффициента прогноза составила F=1,02. Учитывая, что по предлагаемому способу F>0, поэтому совокупность полученных данных позволяет прогнозировать переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв. Пациентке было предложено хирургическое лечение для предотвращения формирования сквозного макулярного разрыва. Однако пациентка отказалась от предложенного лечения.

Через 3 недели пациентка обратилась с жалобами на резкое ухудшение зрения, «пятно» перед глазом. Острота зрения составила 0,2. На сканограммах ОКТ визуализируется полная отслойка стекловидного тела, сквозной макулярный разрыв, как и прогнозирует предлагаемый способ.

Пример 2.

Пациентка Г. 68 лет. Диагноз: витреофовеолярный тракционный синдром левого глаза. Острота зрения 0,7.

Произведены необходимые измерения в соответствии с формулой изобретения. При исследовании макулярной области сетчатки методом ОКТ выявили наличие неполной задней отслойки стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле. Угол составил α1=8 градусов. Толщина сетчатки в фовеоле составила 300 мкм.

Через 3 месяца пациенту провели повторное исследование методом ОКТ с измерениями в соответствии с формулой изобретения. На сканограммах ОКТ визуализируется неполная отслойка стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны по отношению к фовеоле. Угол фиксации увеличился и составил α2=20 градусов, увеличение α2-α1 составило 12 градусов. Толщина сетчатки в фовеоле составила 310 мкм. Острота зрения составила 0,5, метоморфописии увеличились. Вычисленное по формуле значение коэффициента прогноза составила F=2,13. По предлагаемому способу F>0. Совокупность полученных данных позволяет прогнозировать формирование сквозного макулярного разрыва.

Проведено хирургическое лечение. Это позволило предотвратить разрыв сетчатки.

Пример 3.

Пациентка В. 66 лет. Диагноз: витреофовеолярный тракционный синдром левого глаза. Острота зрения 0,6.

Произведены необходимые измерения в соответствии с формулой изобретения. При исследовании макулярной области сетчатки методом ОКТ выявили наличие неполной задней отслойки стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле. Угол составил α1=9 градусов. Толщина сетчатки в фовеоле составила 250 мкм.

Через 3 месяца пациенту провели повторное исследование методом ОКТ с измерениями в соответствии с формулой изобретения. На сканограммах ОКТ визуализируется неполная отслойка стекловидного тела с фиксацией в зоне фовеолы. Определили угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле. Угол фиксации увеличился и составил α2=12 градусов, увеличение составило 3 градуса. Толщина сетчатки в фовеоле составила 252 мкм. Острота зрения составила 0,5, метоморфописии увеличились. Вычисленное по формуле значение коэффициента прогноза составила F=-7,0. По предлагаемому способу F<0. Совокупность полученных данных позволяет не прогнозировать формирование сквозного макулярного разрыва.

Динамическое наблюдение. Через 6 месяцев: сетчатка прилежит. Острота зрения 0,6.

Способ прогнозирования перехода витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв, заключающийся в том, что методом оптической когерентной томографии у пациентов с витреофовеолярным тракционным синдромом определяют угол фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле, толщину сетчатки в фовеоле, через 3 месяца повторяют указанные измерения, после чего вычисляют коэффициент прогноза разрыва сетчатки по формуле: где F - коэффициент прогноза разрыва сетчатки,e - математическая константа основания натурального логарифма (экспонента), cos - тригонометрическая функция косинус,H и H - первое и второе измерения толщины сетчатки в фовеоле, мкм,α и α - первое и второе измерения угла фиксации задней гиалоидной мембраны к фовеоле, град,и при F>0 прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв, а при F<0 не прогнозируют переход витреофовеолярного тракционного синдрома в сквозной макулярный разрыв.