Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МАССИВНОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи нефти массивного типа.

Известен способ разработки нефтяной залежи массивного типа (патент RU №2447272, МПК Е21В 43/20, опубликован 10.04.2012 в бюл. №10), включающий бурение по редкой сетке вертикальных и/или наклоннонаправленных добывающих и нагнетательных скважин, построение карт структурных и нефтенасыщенных толщин, отбор из добывающих скважин и закачку вытесняющего агента в нагнетательные скважины, причем бурение основного горизонтального ствола осуществляют в толщине, составляющей от кровли не более 30% к общей нефтенасыщенной толщине, производство гидродинамических исследований, освоение ствола и ввод его в эксплуатацию, определение его продуктивности, бурение второго нижнего горизонтального или субгоризонтального ствола под первым с отклонением по азимуту не более 10°, с зенитным углом не менее 60° и расстоянием от первого ствола не менее 3 м с установкой в нем одной или более площадок для оборудования управляемого фильтра длиной не менее 15 м, обеспечивающего отсутствие перетоков флюида между зонами пласта до и после площадки, обустройство скважины и ввод ее в эксплуатацию, производство замеров дебита жидкости, нефти, определение ее продуктивности и степени обводнения продукции; при обводнении продукции 85% и более спуск на установленную площадку управляемого фильтра и закрытие его нижней шторки с отсечением нижней части скважины, продолжение эксплуатации верхней части скважины с низким обводнением продукции.

Недостатками данного способа являются сложность и трудоемкость выполнения, связанные с бурением горизонтальных стволов, постоянным проведением в них гидродинамических исследований, а также применение специального забойного оборудования (управляемого фильтра).

Также известен способ разработки нефтяных зележей (патент RU №2432459, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.10.2011 в бюл. №30), включающий создание трещин гидроразрыва по всей совокупности добывающих и нагнетательных скважин, отбор флюида через добывающие скважины, закачку агента поддержания пластового давления через нагнетательные скважины, проведение направленных гидроразрывов в одноименных скважинах, обеспечивающих эффективную гидравлическую связность между ними таким образом, что в процессе закачки в рядах нагнетательных скважин обеспечивается однородный фронт высокого давления, а в зоне отбора флюида через добывающие скважины - однородный фронт низкого давления.

Недостатки данного способа: не учитывается гравитационное оседание закачиваемого агента в процессе продвижения его по пласту и, как следствие, неравномерное вытеснение нефти по вертикали.

Также известен способ разработки многопластовой нефтяной залежи при наличии высокопроницаемого пропластка с применением гидравлического разрыва пласта (патент RU №2374435, МПК Е21В 43/16, опубликован 27.11.2009 в бюл. №33), включающий закачку вытесняющего агента через нагнетательные скважины, отбор пластовых флюидов через эксплуатационные скважины, осуществление гидравлического разрыва пласта с получением эффективной трещины гидроразрыва, причем проведение гидравлического разрыва пласта не сразу по всем пропласткам, а избирательно, в зоне низкопроницаемых пластов, исключая перфорацию высокопроницаемого пласта с проницаемостью в три и более раза выше средней по пластам, далее после проектного отбора запасов нефти проведение перфорации высокопроницаемого пласта с последующей эксплуатацией последнего, выполнение ствола с вертикальным вхождением в эксплуатационный объект для обеспечения максимального градиента давления разрыва и для создания оптимальной трещины гидроразрыва, при этом одновременно в нагнетательном фонде скважин проведение гидравлического разрыва пласта в интервалах с низкой проницаемостью, причем для создания вертикальной фильтрации между высокопроницаемым пропластком, неперфорированным, и низкопроницаемым проведение бокового горизонтального ствола в низкопроницаемом интервале с последующим поинтервальным гидравлическим разрывом пласта.

Недостатком данного способа является медленный темп разработки месторождения, обусловленный необходимостью последовательной эксплуатации всех пропластков продуктивного горизонта.

Наиболее близким по технической сущности является способ разработки многопластовой нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта (патент RU №2513791, МПК Е21В 43/16, опубл. 20.04.2014 в бюл. №11), включающий закачку вытесняющего агента через нагнетательные скважины, отбор пластовых флюидов через добывающие скважины, осуществление гидравлического разрыва пласта с получением эффективной трещины гидроразрыва, определение проницаемости каждого продуктивного пласта, вскрытого скважиной, классификацию продуктивных пластов по проницаемости, в зависимости от проницаемости продуктивного пласта проведение перфорации в добывающих и нагнетательных скважинах, пуск нагнетательных скважин под закачку, а в добывающих скважинах проведение гидравлического разрыв во всех продуктивных пластах. В продуктивных пластах с проницаемостью менее 10 мД проведение гидравлического разрыва с созданием трещин гидроразрыва с закрепленной полудлиной свыше 100 м и закрепленной шириной в продуктивной части от 1,5 до 3 мм, в продуктивных пластах с проницаемостью свыше 100 мД проведение гидравлического разрыва с созданием трещин гидроразрыва с закрепленной полудлиной до 40 м и закрепленной шириной от 5 до 20 мм, а в продуктивных пластах с проницаемостью от 10 до 100 мД проведение гидравлического разрыва с созданием трещин гидроразрыва с закрепленной полудлиной от 40 до 100 м и закрепленной шириной от 3 до 7 мм.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, низкая эффективность разработки массивной залежи нефти, обусловленная тем, что в нагнетательных скважинах гидравлический разрыв не проводят, а выполняют только избирательную перфорацию, что приводит к ограниченному воздействию вытесняющего агента на массивную нефтяную залежь и, как следствие, замедляет темп разработки нефтяной залежи и приводит к гравитационному оседанию вытесняющего агента в процессе его продвижения по продуктивному пласту;

- во-вторых, неравномерная выработка продуктивного пласта по вертикали вследствие того, что гидравлический разрыв проводят только в добывающих скважинах;

- в-третьих, сложный технологический процесс реализации способа, связанный с определением проницаемости продуктивного пласта.

Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности способа за счет ускоренного темпа разработки с учетом гравитационного оседания вытесняющего агента в процессе продвижения его по продуктивному пласту и обеспечение равномерной выработки нефтяной залежи по вертикали, а также упрощение способа разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта.

Поставленные технические задачи решаются по первому варианту способом разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта, включающим строительство добывающих и нагнетательных скважин, проведение гидравлического разрыва пласта, закачку вытесняющего агента через нагнетательные скважины, отбор пластовых флюидов через добывающие скважины.

Новым является то, что при строительстве добывающих и нагнетательных скважин в них геофизическими методами определяют толщину продуктивного пласта, производят спуск обсадных колонн в скважины и крепят обсадные колонны в скважинах цементированием, во всех добывающих и нагнетательных скважинах делят толщину продуктивного пласта на три равные зоны и проводят перфорацию обсадных колонн скважин по всей толщине продуктивного пласта с диаметром отверстий 10 мм, при этом верхнюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта, среднюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта, нижнюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта, производят гидравлический разрыв пласта с созданием трещин гидроразрыва с различной полудлиной во всех добывающих и нагнетательных скважинах последовательно снизу вверх, при этом в нижней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 30-40 м, в средней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 50-70 м, в верхней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 80-100 м, причем после проведения гидравлического разрыва в каждой предыдущей зоне скважин ее отсыпают кварцевым песком.

Поставленные технические задачи решаются по второму варианту способом разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта, включающим строительство добывающих и нагнетательных скважин, проведение гидравлического разрыва пласта, закачку вытесняющего агента через нагнетательные скважины, отбор пластовых флюидов через добывающие скважины.

Новым является то, что при строительстве добывающих и нагнетательных скважин в них геофизическими методами определяют толщину продуктивного пласта, во всех добывающих и нагнетательных скважинах делят толщину продуктивного пласта на три равные зоны, производят спуск обсадных колонн с управляемыми фильтрами, оснащенными тремя шторками, причем каждая шторка закрыта и размещена напротив каждой зоны продуктивного пласта, после чего крепят обсадные колонны в скважинах цементированием, последовательным открытием нижней, средней и верхней шторок управляемого фильтра снизу вверх производят гидравлический разрыв пласта, причем пропускная способность шторок увеличивается снизу вверх.

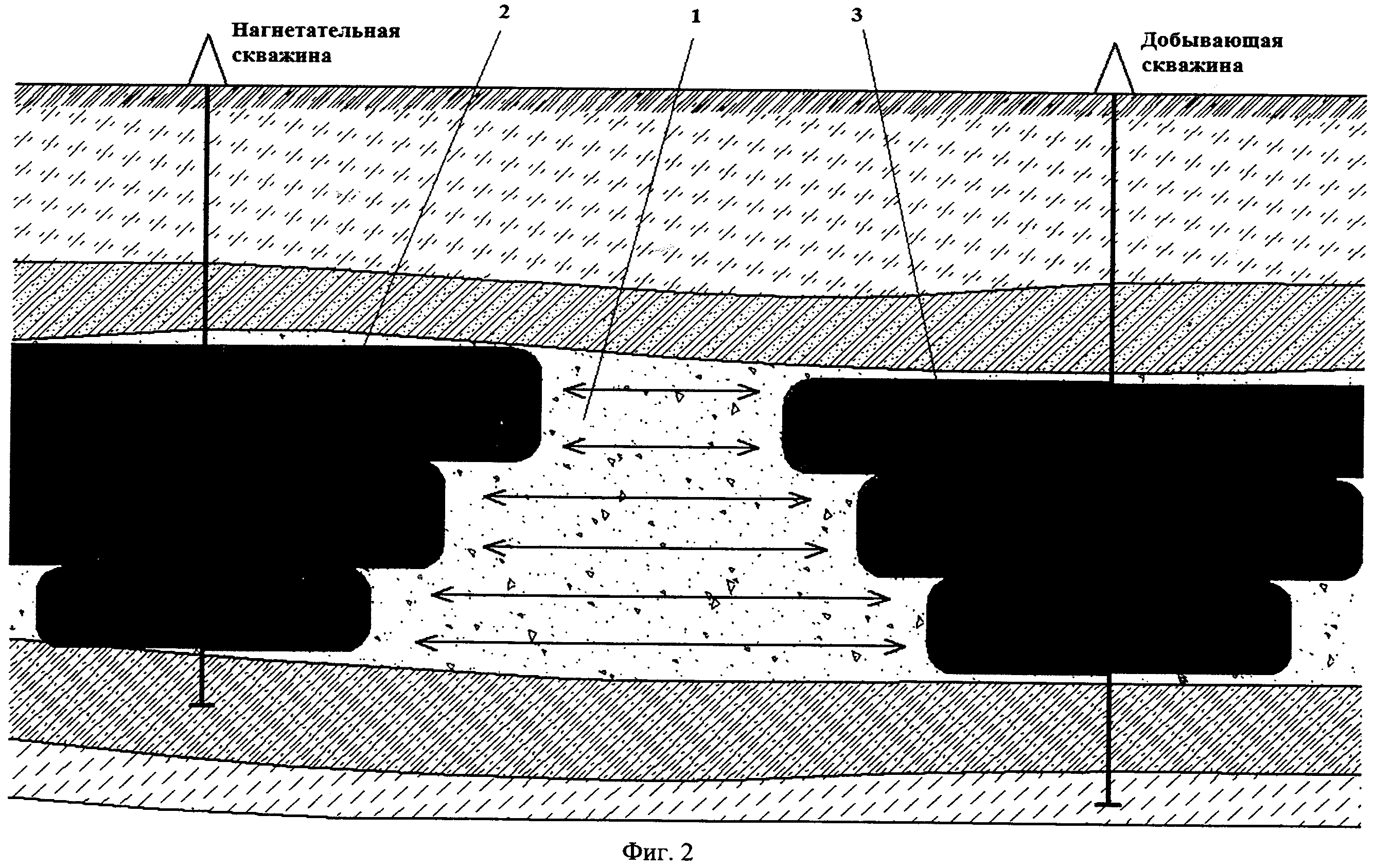

На фиг. 1 схематично изображен профиль изменения давления по пласту гидродинамически связанными между собой добывающей и нагнетательной скважинами в процессе закачки вытесняющего агента до реализации способа.

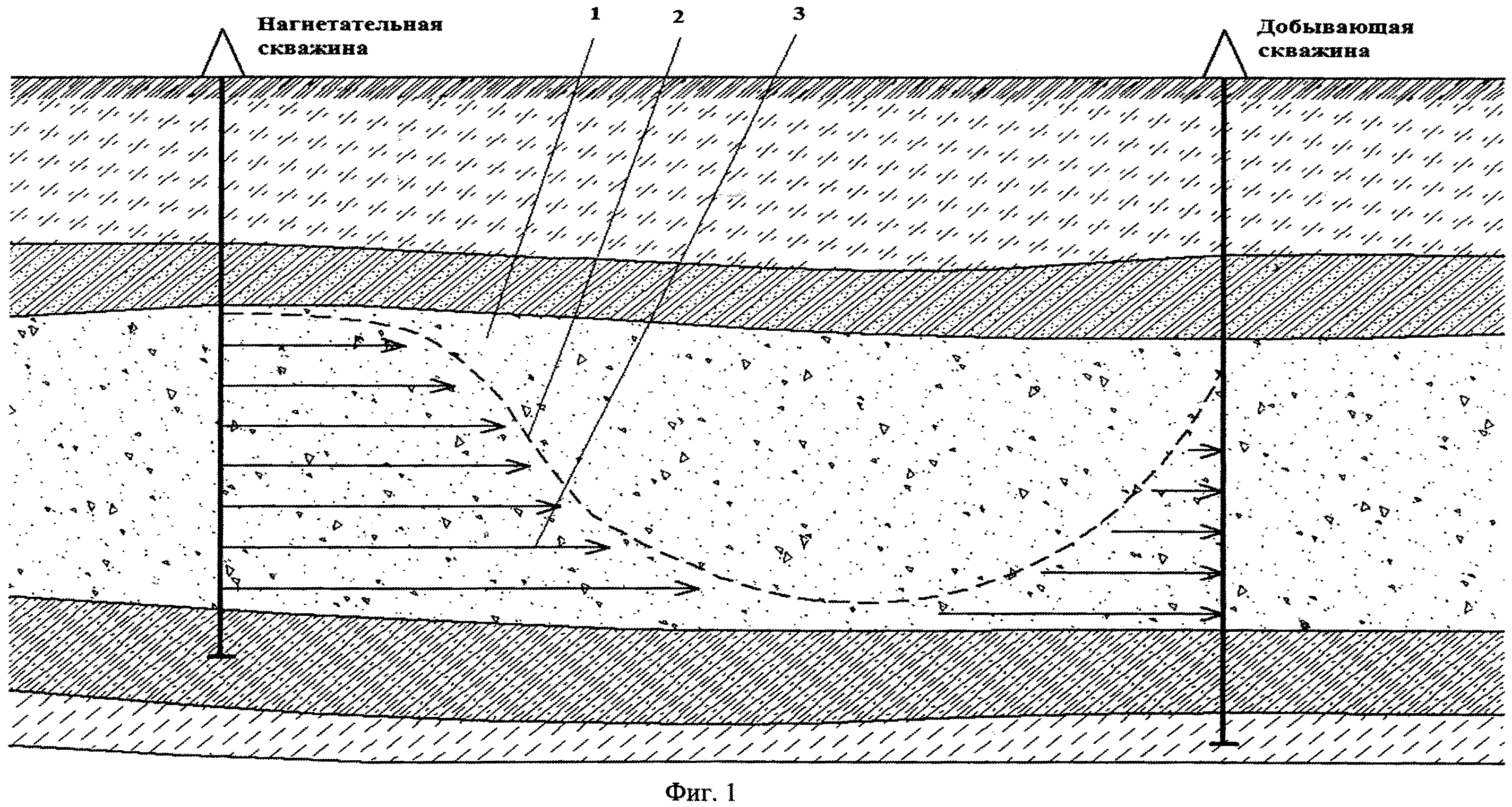

На фиг. 2 схематично изображен профиль изменения давления по пласту гидродинамически связанными между собой добывающей и нагнетательной скважинами в процессе закачки вытесняющего агента при реализации предлагаемого способа.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

1. На массивной нефтяной залежи производят строительство добывающих и нагнетательных скважин (вертикальных и/или наклоннонаправленных). После строительства добывающих и нагнетательных скважин в них геофизическими методами (по гамма-каротажу) определяют толщину продуктивного пласта, производят спуск обсадных колонн в скважины и крепят обсадные колонны в скважинах цементированием.

Во всех добывающих и нагнетательных скважинах делят толщину продуктивного пласта на три равные зоны и проводят перфорацию по всей толщине продуктивного пласта с диаметром отверстий 10 мм.

Верхнюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта, среднюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта, нижнюю зону обсадных колонн скважин перфорируют с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 м толщины продуктивного пласта.

Далее производят гидравлический разрыв пласта с созданием трещин гидроразрыва с различной полудлиной во всех добывающих и нагнетательных скважинах последовательно снизу вверх.

В нижней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 30-40 м.

В средней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 50-70 м.

В верхней зоне скважин создают трещину гидроразрыва с полудлиной 80-100 м.

После проведения гидравлического разрыва в каждой предыдущей зоне скважин ее отсыпают кварцевым песком.

Гидравлический разрыв пласта проводят последовательно снизу вверх любым известным способом (см., например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3). После проведения гидравлического разрыва в нижней зоне ее отсыпают кварцевым песком, далее перемещают пакер выше интервала перфорации средней зоны, проводят в ней гидравлический разрыв, отсыпают кварцевым песком, перемещают пакер выше интервала перфорации верхней зоны и процесс повторяют.

Общеизвестный факт, что при закачке вытесняющего агента в массивной нефтяной залежи 1 (фиг. 1) происходит его опережающее движение по подошве пласта за счет действия гравитационных сил. При этом профиль 2 распределения насыщенности в пласте от нагнетательной к добывающей скважине имеет синусоидальный вид. При таком типе нагнетания линии тока 3 сохраняют свое прямолинейное значение лишь на небольшом расстоянии от скважины. При условии создания трещин гидроразрыва с профилями 2 и 3 (фиг. 2) в нагнетательной и добывающей скважинах соответственно, в массивной нефтяной залежи 1 вытеснение будет стремиться к поршневому типу и, как следствие, будет более эффективным.

Таким образом, при последующей разработке массивной залежи нефти повысится эффективность за счет ускоренного темпа разработки нефтяной залежи путем проведения гидравлического разрыва пласта во всех добывающих и нагнетательных скважинах с учетом гравитационного оседания вытесняющего агента в процессе продвижения его по продуктивному пласту.

Опытным путем было установлено, что оптимальным является такое соотношение проведения процесса гидравлического разрыва, при котором в нижней зоне полудлина трещины гидроразрыва будет составлять 40 м, в средней зоне - 70 метров, в верхней зоне - 100 метров. Из-за этого в процессе последующей разработки массивной залежи нефти происходит равномерное перемещение нефти в пласте от нагнетательных к добывающим скважинам, что обеспечивает равномерную выработку нефтяной залежи по вертикали за счет полного охвата вытесняющим агентом запасов нефти в межскважинном пространстве и полное нефтеизвлечение.

Для контроля роста длины трещины гидроразрыва в нижней зоне продуктивного пласта гидравлический разрыв проводят с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693).

Также опытным путем было установлено, что с целью создания оптимального соотношения депрессии/репрессии по всей толще продуктивного пласта перфорацию проводят с ограничением числа перфорационных отверстий. Верхнюю зону перфорируют с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 погонный метр и диаметром 10 мм, среднюю зону перфорируют с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 погонный метр и диаметром 10 мм, нижнюю зону перфорируют с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 погонный метр и диаметром 10 мм.

После проведения перфорации и гидравлического разрыва пласта в скважину спускают колонну промывочных труб, промывают от остатков кварцевого песка, жидкости разрыва крепителя трещин - проппанта, запускают скважину в работу.

2. При строительстве добывающих и нагнетательных скважин в них геофизическими методами определяют толщину продуктивного пласта.

Во всех добывающих и нагнетательных скважинах делят толщину продуктивного пласта на три равные зоны. Производят спуск обсадных колонн с управляемыми фильтрами, оснащенными тремя шторками, причем каждая шторка закрыта и размещена напротив каждой зоны продуктивного пласта.

После чего крепят обсадные колонны в скважинах цементированием, последовательным открытием шторок управляемого фильтра снизу вверх производят гидравлический разрыв пласта. Пропускная способность шторок увеличивается снизу вверх.

Пропускная способность нижней шторки управляемого фильтра должна быть: 157,0·10-5 м2 на 1 м толщины продуктивного пласта.

Пропускная способность средней шторки управляемого фильтра должна быть: 78,5·10-5 м2 на 1 м продуктивного пласта.

Пропускная способность нижней шторки управляемого фильтра должна быть: 39,25·10-5 м2 на 1 м продуктивного пласта.

Последовательным открытием нижней, средней и верхней шторок управляемого фильтра снизу вверх производят гидравлический разрыв пласта, причем пропускная способность шторок увеличивается снизу вверх.

Так, для открытия закрытых шторок управляемого фильтра в обсадной колонне, например, применяют три насадки разного типоразмера с длиной более длины управляемого фильтра. Насадки устанавливают на конце колонны труб одного типоразмера с возможностью воздействия насадками на верхние торцы соответствующих шторок: верхней, средней и нижней.

В скважине напротив нижней шторки управляемого фильтра создают трещину гидроразрыва с полу длиной 30-40 м.

В скважине напротив средней шторки управляемого фильтра создают трещину гидроразрыва с полудлиной 50-70 м.

В скважине напротив верхней шторки управляемого фильтра создают трещину гидроразрыва с полудлиной 80-100 м.

После проведения гидравлического разрыва в каждой зоне скважин, ее отсыпают кварцевым песком.

Примеры практического применения способа:

Пример 1

На массивной нефтяной залежи построили добывающие и нагнетательные скважины. После строительства каждой скважины геофизическими методами определили толщину продуктивного пласта, равную 9 м. Произвели спуск обсадных колонн в скважины и закрепили обсадные колонны в скважинах цементированием.

Во всех добывающих и нагнетательных скважинах разделили толщину продуктивного пласта на три равные зоны по 3 м каждая. Провели перфорацию обсадных колонн скважин по всей толщине продуктивного пласта (9 м) с диаметром отверстий 10 мм, при этом:

- верхнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 20·3 м = 60 перфорационных отверстий;

- среднюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 10·3 м = 30 перфорационных отверстий;

- нижнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 5·3 м = 15 перфорационных отверстий.

После выполнения перфорации спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб и произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (см., например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3). Гидравлический разрыв производили в следующей последовательности.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером и установили его выше интервала перфорации нижней зоны. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв проводили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 30 м.

Далее переместили компоновку выше интервала перфорации средней зоны, произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями средней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полу длиной 50 м.

Затем переместили компоновку выше интервала перфорации верхней зоны, произвели отсыпку средней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями верхней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 80 м.

После завершения полного цикла гидравлического разрыва пласта из скважины извлекли колонну насосно-компрессорных труб с пакером, спустили в скважину колонну промывочных труб, вымыли из скважины кварцевый песок с остатками жидкости разрыва, подняли колонну промывочных труб, спустили в нагнетательную скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером, а в добывающую - колонну насосно-компрессорных труб с глубинным насосом и запустили скважины в работу.

Пример 2

На массивной нефтяной залежи построили добывающие и нагнетательные скважины. После строительства каждой скважины геофизическими методами определили толщину продуктивного пласта, равную 12 м. Произвели спуск обсадных колонн в скважины и закрепили обсадные колонны в скважинах цементированием. Во всех добывающих и нагнетательных скважинах разделили толщину продуктивного пласта на три равные зоны по 4 м каждая. Провели перфорацию обсадных колонн скважин по всей толщине продуктивного пласта (9 м) с диаметром отверстий 10 мм, при этом:

- верхнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 20·4 м = 80 перфорационных отверстий;

- среднюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 10·4 м = 40 перфорационных отверстий;

- нижнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 5·4 м = 20 перфорационных отверстий.

После выполнения перфорации спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб и произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (см., например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3). Гидравлический разрыв производили в следующей последовательности.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером и установили его выше интервала перфорации нижней зоны. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв производили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 35 м.

Далее переместили компоновку выше интервала перфорации средней зоны, произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями средней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 60 м.

Затем переместили компоновку выше интервала перфорации верхней зоны, произвели отсыпку средней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями верхней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полу длиной 90 м.

После завершения полного цикла гидравлического разрыва пласта из скважины извлекли колонну насосно-компрессорных труб с пакером, спустили в скважину колонну промывочных труб, вымыли из скважины кварцевый песок с остатками жидкости разрыва, подняли колонну промывочных труб, спустили в нагнетательную скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером, а в добывающую - колонну насосно-компрессорных труб с глубинным насосом и запустили скважины в работу.

Пример 3

На массивной нефтяной залежи построили добывающие и нагнетательные скважины. После строительства каждой скважины геофизическими методами определили толщину продуктивного пласта, равную 15 м. Произвели спуск обсадных колонн в скважины и закрепили обсадные колонны в скважинах цементированием. Во всех добывающих и нагнетательных скважинах разделили толщину продуктивного пласта на три равные зоны по 5 м каждая. Провели перфорацию обсадных колонн скважин по всей толщине продуктивного пласта (9 м) с диаметром отверстий 10 мм, при этом:

- верхнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 20 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 20··5 м = 100 перфорационных отверстий;

- среднюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 10 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 10·5 м = 50 перфорационных отверстий;

- нижнюю зону (3 м) перфорировали с плотностью 5 перфорационных отверстий на 1 м толщины пласта, итого 5·5 м = 25 перфорационных отверстий.

После выполнения перфорации спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб и произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (см., например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3). Гидравлический разрыв производили в следующей последовательности.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером и установили его выше интервала перфорации нижней зоны. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв производили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полу длиной 40 м.

Далее переместили компоновку выше интервала перфорации средней зоны, произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями средней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 70 м.

Затем переместили компоновку выше интервала перфорации верхней зоны, произвели отсыпку средней зоны кварцевым песком, установили пакер над перфорационными отверстиями верхней зоны и произвели в ней гидравлический разрыв пласта. При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 100 м.

После завершения полного цикла гидравлического разрыва пласта из скважины извлекли колонну насосно-компрессорных труб с пакером, спустили в скважину колонну промывочных труб, вымыли из скважины кварцевый песок с остатками жидкости разрыва, подняли колонну промывочных труб, спустили в нагнетательную скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером, а в добывающую - колонну насосно-компрессорных труб с глубинным насосом и запустили скважины в работу.

Использование предлагаемого способа позволяет упростить способ разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта, повысить эффективность за счет ускоренного темпа разработки, учета гравитационного оседания закачиваемого агента в процессе продвижения его по пласту, а также равномерной выработки нефтяной залежи по вертикали.

Пример 4

На массивной нефтяной залежи построили добывающие и нагнетательные скважины. При строительстве каждой скважины геофизическими методами определили толщину продуктивного пласта, равную 12 м. Каждую скважину напротив продуктивного пласта оснастили управляемым фильтром, разделенным на три равные зоны: 12 м/3=4 м, т.е. по 4 м каждая зона.

Каждую шторку управляемого фильтра разместили напротив каждой зоны продуктивного пласта, причем пропускная способность шторок увеличивается снизу вверх.

Пропускная способность верхней шторки управляемого фильтра должна быть: 157,0·10-5 м2 на 1 м толщины продуктивного пласта:

157,0·10-5 м2·4=628·10-5 м2.

Пропускная способность шторки в средней шторки управляемого фильтра должна быть: 78,5·10-5 м2 на 1 м продуктивного пласта:

78,5·10-5 м2·4=314·10-5 м2.

Пропускная способность верхней шторки управляемого фильтра должна быть: 39,25·10-5 м2 на 1 м продуктивного пласта:

39,25·10-5·4=157·10-5 м2.

После установки управляемого фильтра спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб и произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (см., например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3). Гидравлический разрыв производили последовательным открытием шторок снизу вверх в следующей последовательности.

Для открытия закрытых шторок управляемого фильтра в обсадной колонне, например, применяют три насадки разного типоразмера с длиной более длины управляемого фильтра (12 м). Насадки устанавливают на конце колонны труб одного типоразмера с возможностью воздействия насадками на верхние торцы соответствующих шторок: верхней, средней и нижней.

- для нижней шторки - колонну труб с наружным диаметром 73 мм, оснащенную на конце насадкой 60 мм длиной 13 м;

- для средней шторки - колонну труб с наружным диаметром 73 мм, оснащенную на конце насадкой 73 мм длиной 13 м;

- для верхней шторки - колонну труб колонну труб с наружным диаметром 73 мм, оснащенную на конце насадкой 89 мм длиной 13 м.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб диаметром 60 мм с пакером (компоновку), при этом колонна труб свободно проходит через верхнюю и среднюю шторки. Открыли нижнюю шторку управляемого фильтра механическим воздействием нижнего конца колонны труб диаметром 60 мм на шторку управляемого фильтра. Установили пакер в управляемом фильтре обсадной колонны выше открытой нижней шторки с пропускной способностью 157·10-5 м2. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв производили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полу длиной 35 метров и произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком. Извлекли из скважины компоновку.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб диаметром 73 мм с пакером (компоновку), при этом колонна труб свободно проходит через верхнюю шторку. Открыли среднюю шторку управляемого фильтра механическим воздействием нижнего конца колонны труб диаметром 73 мм на шторку управляемого фильтра. Установили пакер в управляемом фильтре обсадной колонны выше открытой средней шторки с пропускной способностью 314·10-5 м2. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв производили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 60 м и произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком. Извлекли из скважины компоновку.

Спустили в скважину колонну насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм с пакером (компоновку). Открыли верхнюю шторку управляемого фильтра механическим воздействием нижнего конца колонны труб диаметром 89 мм на верхнюю шторку управляемого фильтра. Установили пакер в управляемом фильтре обсадной колонны выше открытой верхней шторки с пропускной способностью 157·10-5 м2. Произвели гидравлический разрыв пласта любым известным способом (например, патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубликован 27.01.2013, Бюл. №3), причем для контроля роста длины трещины гидроразрыва гидравлический разрыв производили с применением технологий концевого экранирования, например, таких как TSO или Frac-Pack - фирменные названия технологий (см., например, патенты US №6837309 и US №6938693). При этом создали трещину гидроразрыва с полудлиной 90 м и произвели отсыпку нижней зоны кварцевым песком. Извлекли из скважины компоновку.

После завершения полного цикла гидравлического разрыва пласта из скважины извлекли колонну насосно-компрессорных труб с пакером, спустили в скважину колонну промывочных труб, вымыли из скважины кварцевый песок с остатками жидкости разрыва, подняли колонну промывочных труб, спустили в нагнетательную скважину колонну насосно-компрессорных труб с пакером, а в добывающую - колонну насосно-компрессорных труб с глубинным насосом и запустили скважины в работу.

Предлагаемый способ разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта позволяет повысить эффективность за счет ускоренного темпа разработки нефтяной залежи путем проведения гидравлического разрыва пласта во всех добывающих и нагнетательных скважинах с учетом гравитационного оседания вытесняющего агента в процессе продвижения его по продуктивному пласту, а также обеспечивает выполнение равномерной выработки нефтяной залежи по вертикали за счет полного охвата вытесняющим агентом запасов нефти в межскважинном пространстве и полное нефтеизвлечение.