Результат интеллектуальной деятельности: УЛУЧШЕННЫЙ СПОСОБ СТАДИЙНОГО ЭЛЮИРОВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ СМОЛЫ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к выделению металлов из растворов и, конкретно, к по существу полному разделению металлов в растворах путем элюирования.

Ряд методик обработки приводит к образованию металлсодержащих растворов и пульп или суспензий. Процессы ионного обмена, включая методики смола-в-пульпе и смола-в-растворе, применяют для выделения металлов из таких растворов и суспензий.

Во многих из таких способов используют стадийное элюирование. В типичном способе стадийного элюирования (например, градиентного элюирования, хроматографического элюирования) в ионообменную смолу вводят ионы металлов путем пропускания раствора, содержащего несколько типов ионов металлов, через колонну с ионообменной смолой. Наиболее прочно связанные частицы накапливаются в повышенных концентрациях ближе к входному отверстию слоя смолы, а наименее прочно связанные ионы диспергируются дальше в слое смолы. Нагруженную таким образом смолу элюируют с помощью нескольких элюентов различного состава, подаваемых последовательно, с целью увеличения до максимума хромотографического разделения введенных в смолу металлов. Металлы удаляют из колонны элюированием, как правило, в порядке от «наименее сильно связанного» к «наиболее сильно связанному». Последовательное разделение металлсодержащих молекул в исходной нагруженной смоле улучшает эффективность прямоточного стадийного элюирования. Один из примеров стадийного элюирования приведен в патенте US 6093376.

Напротив, в периодических процессах, в которых смолу вводят в контакт с объемным металлсодержащим раствором, несколько металлсодержащих структур вводят в массу смолы, по существу, однородно. При помещении в колонну для стадийного элюирования конечная степень разделения, как правило, является низкой, поскольку нагруженная смола, находящаяся у выхода из колонны, имеет такой же состав, что и смола, распределенная в колонне, при этом более прочно связанные металлы выходят из колонны в составе элюента совместно с менее прочно связанными частицами металлов. В стадийном элюировании часто используют дорогостоящие смолы, и в результате таких процессов отделенные металлы, по меньшей мере, частично загрязнены другими металлами. Таким образом, существует потребность в способе элюирования с использованием более дешевых смол, имеющем повышенную селективность разделения металлов.

Целью настоящего изобретения является обеспечение существенной степени разделения металлов, находящихся в суспензиях и растворах, путем элюирования. В первом аспекте настоящего изобретения обеспечен способ выделения ионов металлов из жидких или суспензионных растворов, включающий обеспечение элюационной колонны и обогатительной колонны, содержащей свежую смолу; контактирование раствора со смолой, удаляющей несколько металлов из раствора с получением нагруженной смолы; перевод нагруженной смолы в элюационную колонну; добавление элюента в элюационную колонну с целью его пропускания над и через нагруженную смолу; удаление нескольких металлов из нагруженной смолы; пропускание элюата, выходящего из элюационной колонны и содержащего несколько металлов, через обогатительную колонну; и выделение элюата в виде отдельных фракций, таким образом, что несколько металлов становятся, по существу, отделенными друг от друга.

Во втором аспекте настоящего изобретения обеспечена система выделения ионов металлов из жидких и суспензионных растворов, включающая, по меньшей мере, один сосуд, в который вводят раствор и смолу, в которую предполагается ввести несколько металлов; и элюационную колонну, в которую поступает нагруженная смола и элюент; а также обогатительную колонну, содержащую свежую смолу, расположенную последовательным образом по отношению к элюационной колонне.

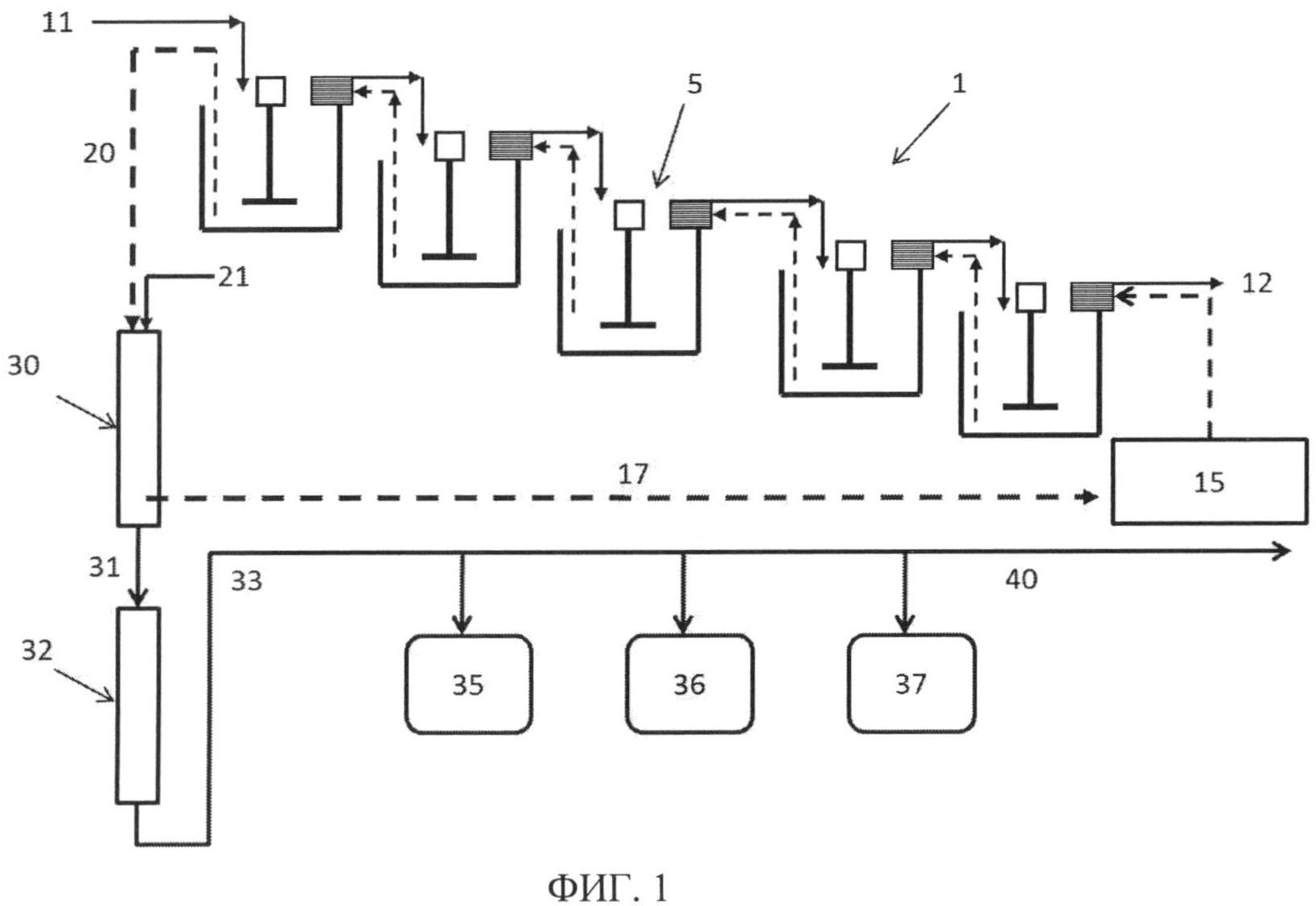

На фиг.1 показана схема системы по настоящему изобретению.

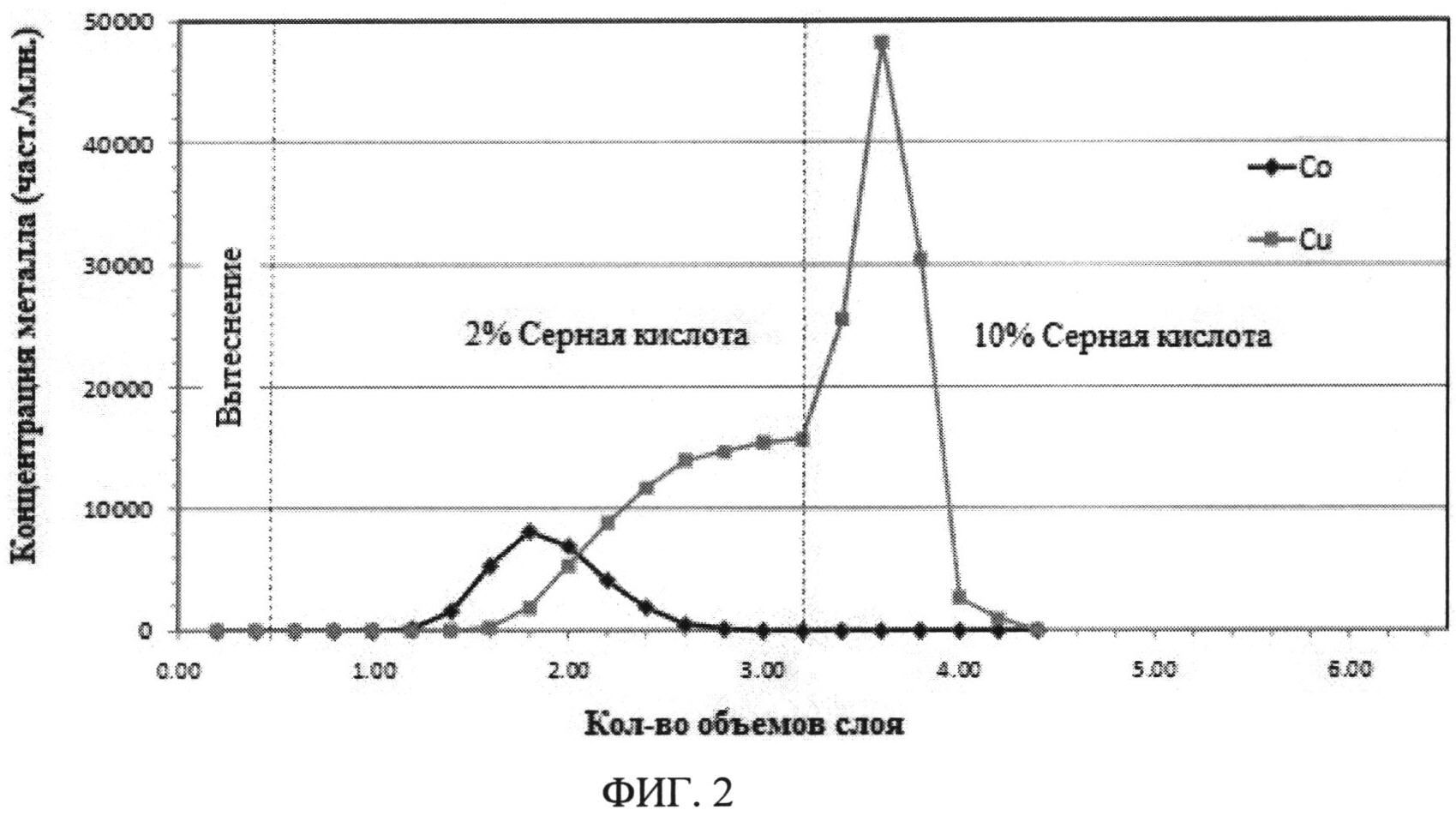

На фиг.2 показан график зависимости концентраций металлов от объемов слоя для меди и кобальта в сравнительном примере.

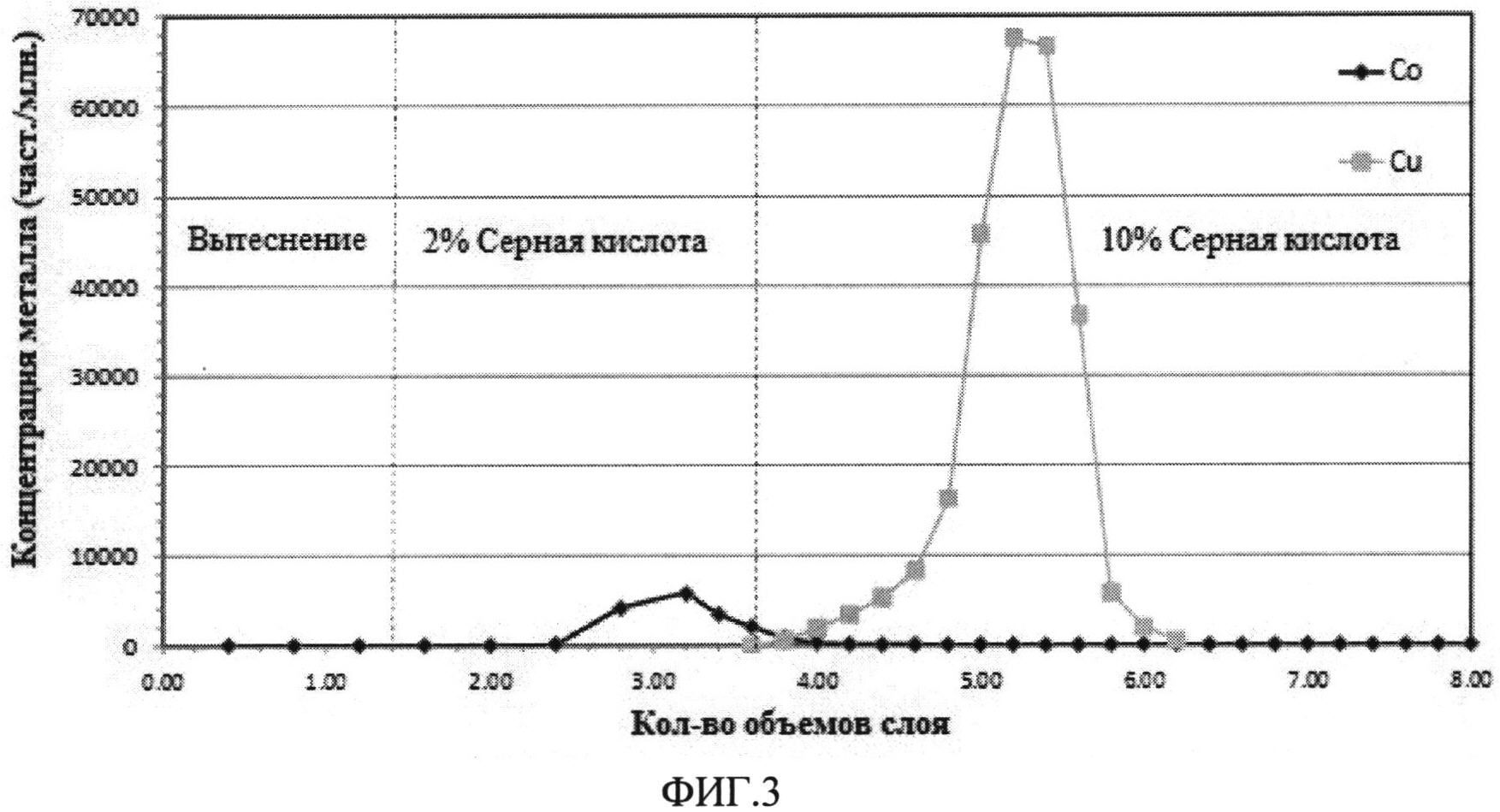

На фиг.3 показан график зависимости концентраций металлов от объемов слоя для меди и кобальта в примере 1.

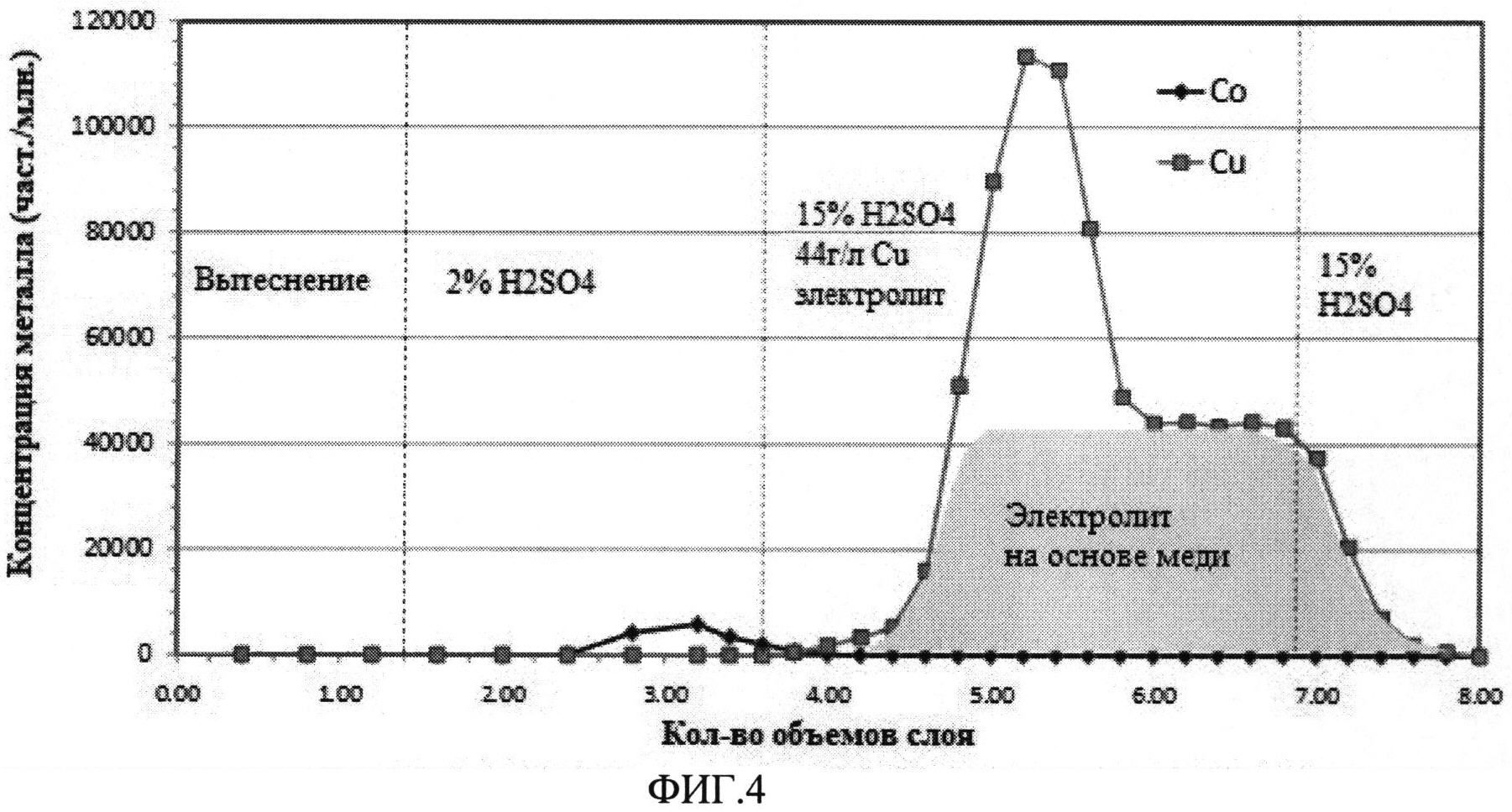

На фиг.4 показан график зависимости концентраций металлов от объемов слоя для меди и кобальта в примере 2.

Настоящее изобретение направлено на улучшенный способ элюирования и систему для выделения металлов из жидкостей, суспензий и пульп, которые далее в настоящем изобретении иногда называют «растворами». Для сбора и последующего разделения металлов применяют, по меньшей мере, две колонны со смолой. В особенно предпочтительном варианте колонны расположены последовательно. Смола в одной колонне может быть такой же, как смола в другой колонне, или отличаться от нее. Применяемые смолы можно выбирать на основании их селективности и/или сродства. Смолы могут высвобождать металлы способом случайного диспергирования или в прямотоке, когда наиболее прочно связанные структуры находятся в наивысших концентрациях ближе к входному отверстию колонны, а наименее прочно связанные ионы находятся в слое смолы дальше от входного отверстия. В особенно предпочтительном варианте прямоточный способ работы обеспечивает раздельное элюирование менее прочно связанных ионов металлов и более прочно связанных металлов посредством применения все более агрессивных элюентов.

Подходящие для применения смолы включают ионообменные смолы, хелатирующие смолы и адсорбционные смолы. Ионообменные смолы включают слабокислые и сильнокислые катионообменные смолы, а также слабые и сильные анионообменные смолы гелевого или макропористого типа. Катионообменные смолы и анионообменные смолы хорошо известны в данной области техники. Типичные смолы включают Amberlite™ IRC 747, Ambersep™ 400 SO4, Ambersep 4400 НСО3, Ambersep 748 UPS, Ambersep 920 UXL CI, Ambersep 920U CI, Ambersep 920UHCSO4, Ambersep GT74, DOWEX™ 21K 16 -20, DOWEX 21K XLT, DOWEX Mac-3, DOWEX RPU, XUS-43578, XUS-43600, XUS-43604, XUS-43605 и XZ-91419, поставляемые Dow Chemical Company, Мидлэнд, Мичиган. Перечисленные выше смолы являются иллюстративными, и в настоящем изобретении можно применять любую другую смолу.

В одном из предпочтительных вариантов, по меньшей мере, одна смола является хелатирующей и содержит хелатирующие группы. Примеры хелатирующих групп включают фосфониевые кислоты, сульфокислоты, дитиокарбаматы, полиэтиленимины, полиамины, гидроксиамины, карбоновые кислоты, аминокарбоновые кислоты и аминоалкилфосфонаты. Предпочтительные аминокарбоновые заместители включают, например, заместители, являющиеся производными нитрилотриуксусной кислоты, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), диэтилентриаминпентауксусной кислоты, трис(карбоксиметил)амина, иминодиуксусной кислоты, N-(карбамоилметил)иминодиуксусной кислоты, N,N-бис-(карбоксиметил)-В-аланина и N-(фосфонометил)иминодиуксусной кислоты. Предпочтительно, свежая смола является хелатирующей.

При приготовлении анионообменных и хелатирующих смол из гранул поли(винилароматического) сополимера, например, гранул сшитого полистирола, гранулы сначала подвергают глогеналкилированию, предпочтительно, хлорметилированию, а затем в галогеналкилированный сополимер вводят анионные или хелатирующие группы путем замещения.

Анионообменные или хелатирующие смолы можно получать из галогеналкилированных гранул путем контактирования с соединением амина, способным замещать галоген галогеналкильной группы на функциональную группу на основе амина.

Слабоосновные анионообменные смолы можно получать путем контактирования галогеналкилированных сополимерных гранул с аммиаком, первичным амином, вторичным амином или полиаминами, например этилендиамином или пропилендиамином. Часто применяемые первичные и вторичные амины включают метиламин, этиламин, бутиламин, циклогексиламин, диметиламин и диэтиламин.

Сильноосновные анионообменные смолы можно получать путем контактирования с третичными аминами, например триметиламином, триэтиламином, диметилизопропаноламином или этилметилпропиламином.

Хелатирующие смолы можно получать, например, путем контактирования гранул галогеналкилированного сополимера с соединением аминопиридина, например, с 2-пиколиламином. Кроме того, хелатирующие смолы можно получать путем контактирования гранул галогеналкилированного сополимера с первичным амином с целью первоначального превращения гранул сополимера в слабоосновную анионообменную смолу с последующим контактированием с карбоксилсодержащим соединением.

Катионообменные смолы можно получать из гранул сополимера с использованием хорошо известных методик. В общем, сильнокислые смолы готовят путем осуществления реакции между сополимером и сульфонирующим агентом, таким как серная кислота, хлорсульфоновая кислота или триоксид серы. Контактирование с сульфонирующим агентом можно проводить в неразбавленном виде или с использованием агента, вызывающего набухание.

Адсорбционную смолу можно получать из сополимера путем сшивания отдельных полимерных цепей, осуществляемого после реакции полимеризации (послереакционного сшивания). Послереакционное сшивание можно осуществить путем инициирования набухания сополимера соответствующим агентом, после чего провести реакцию сополимера с полифункциональным алкилирующим или ацилирующим агентом.

Для получения адсорбента пористые гранулы сополимера можно сшить после полимеризации в набухшем состоянии в присутствии катализатора Фриделя-Крафтса с целью придания сополимеру жесткой микропористости (с обеспечением пор диаметром примерно 50 Ангстрем или менее). В способах такого типа сополимер можно получить из смеси мономеров, включающей моновинилиденовый ароматический мономер, поскольку стадия послереакционного сшивания требует присутствия ароматических колец в отдельных полимерных цепочках. В подвергаемой полимеризации смеси мономеров можно применять маленькие количества неароматических моновинилиденовых мономеров, предпочтительно, менее чем примерно 30 мас.% в расчете на массу мономера, но это менее желательно, поскольку после такой стадии полученные адсорбенты могут иметь сниженные площадь поверхности и микропористость. При послереакционном сшивании сополимера в набухшем состоянии соседние полимерные цепочки подвергаются замещению и перестановке, что приводит к увеличению количества микропор. Такая перестановка увеличивает общую пористость и площадь поверхности сополимера, а также уменьшает средний размер пор. Послереакционное сшивание также способствует приданию жесткости структуре сополимера, а это важно для обеспечения улучшенной физической и пространственной устойчивости сополимера.

Предпочтительный способ послереакционного сшивания сополимера включает галогеналкилирование сополимера галогеналкилирующим агентом, обеспечение набухания полученного галогеналкилированного сополимера путем введения инертного агента, способствующего набуханию, и последующее поддержание набухшего галогеналкилированного сополимера при определенной температуре в присутствии катализатора Фриделя-Крафтса, так, чтобы галогеналкильные структуры сополимера вступили в реакцию с ароматическим кольцом соседней сополимерной цепочки с образованием мостиковой структуры. Также предпочтительно, по существу, удалить избыток галогеналкилирующего агента и/или растворителей, использованных при галогеналкилировании сополимера, перед осуществлением послереакционного сшивания.

Что касается пористости, предпочтительно объем пор адсорбирующего материала составляет от примерно 0,5 до примерно 1,5 кубических сантиметров на грамм (см3/г). Более предпочтительно, пористость адсорбента составляет от примерно 0,7 до примерно 1,3 см3/г.

Если это необходимо, гранулы пористого сополимера можно превратить в ионообменные смолы путем их функционализации с помощью ионообменных или хелатирующих групп. Методики превращения сополимеров в анионные, катионные и хелатирующие смолы хорошо известны.

Первая колонна является элюационной колонной. В нее вводят нагруженную смолу, содержащую металлы. Нагруженную смолу можно приготовить множеством способов, от одностадийных до многостадийных способов, в которых осуществляют контактирование смолы с суспензией руды. Способ может быть непрерывным или статическим. В одном из примеров, для смешивания сырьевой суспензии и суспензии руды применяют несколько последовательных баков с мешалкой, контакторов «смола-в-пульпе» или других сосудов. Предпочтительно, металлы в смолу вводят равномерно.

Нагруженная смола может содержать любые металлы. Например, нагруженная смола может включать, по меньшей мере, один металл, из Периодической таблицы элементов. Предпочтительные металлы включают, но не ограничены перечисленным, медь, никель, кобальт, редкоземельные элементы, литий, уран, торий, скандий, железо, цинк, золото, серебро, платину, палладий, родий и таллий.

После приготовления нагруженной смолы ее переносят в элюационную колонну. Необязательно, нагруженную смолу промывают раствором, с помощью которого осуществляют элюирование нежелательных классов частиц металлов, с целью удаления всех примесей перед применением. Промывочный раствор можно разбавить минеральной кислотой или водой. В элюационную колонну подают один или более элюентов и пропускают их над и через нагруженную смолу. рН элюента составляет от примерно 0 до 14, его ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) составляет от примерно 0 до 1000 мВ, а температура от примерно -20 до 200°С. Иллюстративные элюенты включают минеральные кислоты в различных концентрациях (например, НС1, H2SO4, НВr, HNO3, H2SO3), органические кислоты и аминокислоты различной силы и в разных комбинациях (например, уксусную, молочную, гликолевую, глюконовую, глутаминовую, лимонную, щавелевую), а также растворы солей в любых концентрациях и комбинациях (например, NaCl, Na2SO4, NH4Cl, MgSO4). Предпочтительно, элюент включает раствор соли, раствор кислоты или раствор хелатирующего агента. По мере прохождения элюента над и через нагруженную смолу металлы в ее составе высвобождаются. Элюат, содержащий металлы, выходит из элюационной колонны, и его пропускают через обогатительную колонну. Нагруженную смолу, все еще находящуюся в элюационной колонне, можно регенерировать перед введением в нее следующего количества металлов.

В обогатительной колонне находится свежая смола, которая может представлять собой ионообменную смолу, хелатирующую смолу или абсорбционную смолу. Необязательно, свежую смолу промывают с целью удаления примесей перед применением. После прохождения элюата над свежей смолой его выгружают в виде отдельных фракций, таким образом, что металлы, по существу, отделяются друг от друга. Свежая смола обеспечивает хромотографическое удерживание более прочно связанной смолы, вследствие чего обеспечивается значительная степень разделения элюируемых металлов. Каждый металл проходит через смолу и покидает обогатительную колонну со своей скоростью. В одном из предпочтительных вариантов каждый целевой металл собирают в отдельном баке для продукта или другом сосуде. Под выражением «значительная степень разделения» («по существу, разделенные» металлы) понимают, что, по меньшей мере, 90% металла в сосуде представляет собой целевой металл. Предпочтительно, по меньшей мере, 95% металла в сосуде представляет собой целевой металл.

Смолу в обогатительной колонне, только что подвергнутую элюированию, можно регенерировать с целью повторного использования. Элюат, покидающий обогатительную колонну, предпочтительно, собирают для повторного использования.

На фиг.1 показан один из предпочтительных вариантов системы 1 по настоящему изобретению. В несколько сосудов 5 поступают сырьевой раствор 11 и смола 15, которую предстоит нагрузить металлами. Смола 15 может поступать из бака и может быть свежей или регенерированной. Сырьевой раствор 11 покидает баки 5 в виде суспензии обедненной руды. Нагруженная смола 20 покидает баки 5, и ее переносят в элюационную колонну 30. Элюент 21 вводят в элюационную колонну 30, в которой элюент 21 проходит над и через нагруженную смолу 20. Элюат 31, содержащий металлы, высвобожденные из нагруженной смолы 20, выходит из элюационной колонны 30 и проходит через свежую смолу в обогатительной колонне 32. Смолу 17 в элюационной колонне 30 можно регенерировать с целью повторного применения. Элюат 33 выходит из обогатительной колонны 32, и собирается в виде отдельных фракций 35, 36 и 37 таким образом, что целевые металлы, по существу, отделяются друг от друга. После отделения металлов от элюата 33 элюат 40 можно собрать с целью повторного использования.

Для иллюстрации настоящего изобретения приведены нижеследующие примеры. В примерах использованы следующие сокращения:

ОС представляет собой объем слоя раствора, причем один объем слоя равен объему смолы в колонне;

см представляет собой сантиметр;

Со представляет собой кобальт;

Сu представляет собой медь;

г представляет собой грамм;

ч представляет собой час;

ИДК представляет собой иминодиуксусную кислоту;

л представляет собой литр; и

част./млн представляет собой части на миллион.

Методика испытаний

Как образцы нагруженной смолы, так и образцы жидкого элюата анализировали с помощью портативного рентгеновского флуоресцентного спектрометра Innov-X Systems Х-50 (50 кВ, рентгеновская трубка на 200 мкА). Жидкие образцы анализировали без разбавления. Твердые образцы предварительно промывали деионизированной водой и анализировали в виде целых неизмельченных гранул.

Примеры

Сравнительный пример

Равновесную нагруженную смолу на основе ИДК (25 мл, хелатирующая катионообменная смола на основе иминодиуксусной кислоты AMBERLITE IRC-748i, поставляется DOW Chemical Company), содержащую 37,7 г/л меди (II) и 5,0 г/л кобальта (II) в сульфатных формах, помещали в стеклянную ионообменную колонну внутренним диаметром 1,1 см и элюировали в несколько стадий следующим образом: сначала 2% раствором серной кислоты, а затем 10% раствором серной кислоты, в обоих случаях со скоростью 3,8 ОС/ч. Элюат собирали порциями в 1/20С и анализировали помощью портативного РФС-спектрометра.

Полученная выходная кривая, показанная на фиг.2, свидетельствует о том, что разделение кобальта и меди оказалось очень плохим, была получена кобальтсодержащая фракция, настолько загрязненная медью, что отношение кобальта к меди составило лишь 0,25:1 (25%, показатель разделения составил 18,0, по сравнению с отношением Сu:Со в нагруженной смоле).

Пример 1

Как и в сравнительном примере, равновесную нагруженную смолу на основе ИДК (25 мл), содержащую 37,7 г/л меди (II) и 5,0 г/л кобальта (II) в сульфатных формах, помещали в стеклянную ионообменную колонну внутренним диаметром 1,1 см. В отличие от сравнительного примера, после колонны с нагруженной смолой устанавливали колонну с 25 мл свежей смолы на основе ИДК AMBERLITE IRC-748i в водородной форме. Как и в сравнительном примере, элюирование в колоннах осуществляли в несколько стадий: сначала 2% раствором серной кислоты, а затем 10% раствором серной кислоты, в обоих случаях со скоростью 3,8 ОС/ч. Как и в сравнительном примере, элюат из второй (обогатительной) колонны собирали порциями в 1/2 ОС и анализировали портативным РФС-спектрометром.

Полученная выходная кривая, приведенная на фиг.3, свидетельствует о сильном улучшении разделения кобальта и меди с помощью настоящего изобретения. Анализ выходной кривой показал, что применение обогатительной колонны позволило практически полностью удалить медь из содержащей кобальт фракции, при этом отношение кобальта к меди составило 53:1 (98%, показатель разделения составил 381,0, по сравнению с отношением Сu:Со в нагруженной смоле).

Пример 2

Как и в примере 1, равновесную нагруженную смолу на основе ИДК (25 мл), содержащую 37,7 г/л меди (II) и 5,0 г/л кобальта (II) в сульфатных формах, помещали в стеклянную ионообменную колонну внутренним диаметром 1,1 см. В отличие от сравнительного примера, после колонны с нагруженной смолой устанавливали колонну с 25 мл свежей смолы на основе ИДК AMBERLITE IRC-748i в водородной форме. Как и в примере 1, элюирование в колоннах осуществляли в несколько стадий: сначала 2% раствором серной кислоты, а затем 15% раствором серной кислоты, содержащим 44 г/л меди, и, наконец, свежим раствором 15% серной кислоты, во всех случаях со скоростью 3,8 ОС/ч. Как и в примере 1, элюат из второй (обогатительной) колонны собирали порциями в 1/2 ОС и анализировали портативным РФС-спектрометром.

Как и в примере 1, из полученной выходной кривой, приведенной на фиг.4, видно значительное улучшение разделения кобальта и меди с помощью настоящего изобретения, даже притом, что второй элюент представлял собой кислый раствор с высоким содержанием медной руды, а не свежую кислоту, использованную в примере 1 и сравнительном примере. Анализ выходной кривой свидетельствует о разделении меди/кобальта, аналогичном полученному в примере 1, с резким возвращением к базовому содержанию меди после замены элюента с высоким содержанием медной руды на свежую 15% серную кислоту.