Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНЫХ РАССТРОЙСТВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к физиотерапии и профпатологии, и может быть использовано для восстановительного лечения лиц с производственно обусловленными мышечно-скелетными расстройствами в области плечевого пояса, обусловленными трудовой деятельностью, связанной с физическим функциональным перенапряжением.

Профессионально обусловленные заболевания опорно-двигательного аппарата занимают одно из значимых мест в общей структуре заболеваемости [1, 2, 3, 4]. Возникшее в результате трудовой деятельности ограничение функциональной активности плечевого пояса ухудшает гемодинамическую и трофическую ситуацию в области верхней конечности, что может сопровождаться хронизацией болевого синдрома, усугублением дистрофического процесса суставно-сухожильного аппарата, поражением нервно-мышечных структур, формированием осложнений в виде контрактур суставов, туннельных синдромов. Это способствует затяжному течению заболеваний, снижению социально-производственной активности пациентов.

Лечение мышечно-скелетных расстройств, как правило, комплексное. Среди медикаментозных средств широкое применение получили анальгетические и нестероидные противовоспалительные препараты [5], в том числе в виде медикаментозных блокад [6, 7] и безынъекционные методы введения лекарственных веществ с помощью аппликации димексида [8]. Для купирования болевого синдрома ряд авторов считает целесообразным применение фармакологических средств, стимулирующих продукцию составляющих соединительной ткани, замедляющих их разрушение и тем самым препятствующих прогрессированию дегенеративных заболеваний всех структур опорно-двигательного аппарата (медленно действующие противовоспалительные или структурно-модифицирующие средства, так называемые хондропротекторы). Доказано, что применение хондропротекторов «Артра» и «Афлутоп» при суставной патологии способствует купированию болевого синдрома, повышению подвижности пораженных суставов посредством улучшения состояния суставного хряща (оказывают положительное влияние на обмен в хрящевой ткани) [9, 10]. Однако среди недостатков данных способов можно отметить большую продолжительность курса лечения, возможное негативное влияние препаратов на функциональное состояние слизистой желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Наряду с этим медикаментозные средства не обеспечивают регресс двигательных расстройств, обусловленных поражением нервно-мышечного аппарата (нарушение биомеханики плечевого сустава является одним из ведущих проявлений мышечно-скелетных расстройств). Так как эффективность периартикулярных блокад в области плечевого сустава зависит от точности введения препарата, данный способ предъявляет дополнительные требования к правильности постановки топического диагноза, квалификации врачебного персонала, соблюдению санитарно-эпидемического режима. Среди нежелательных реакций при периартикулярном введении глюкокортикостероидов известны такие, как системный вегетативный и резорбтивный эффекты (артериальная гипертензия, гипергликемия), дистрофическое и механическое повреждение сухожилий при частых процедурах (проведение серий инъекций чаще 1 раза в 3 месяца).

Для восстановления биомеханики пораженного плечевого сустава предложены способы лечения, предполагающие проведение лечебной физической культуры, которая способна повысить исходно сниженный тонус мышц, добиться увеличения объема движений в пораженных суставах [11]. Недостатком данного метода лечения является невозможность его использования у пациентов с выраженным болевым синдромом, низкая эффективность при наличии контрактур.

Лечебная физическая культура в комплексе с такими физическими факторами, как лазерное излучение, магнитное поле, могут существенно повлиять на объем активных движений плечевого сустава, гемодинамическую ситуацию в области плечевого пояса. Так, способ, предполагающий сочетанное воздействие инфракрасным лазерным излучением в импульсном режиме с частотой 80 Гц и постоянным магнитным полем (магнитная индукция 50 мТл) на область паравертебральных зон, плечевого сустава, БАТ в комплексе с лечебной физкультурой (включала приемы постизометрической и аутопостизометрической релаксации укороченных мышц) и базовой медикаментозной терапией (баралгин, диклофенак) обеспечивает купирование болевого синдрома, активацию микроциркуляторных процессов, коррекцию биомеханических изменений за счет влияния на мышцы, сохраняющие свойства контрактильности, но лишенные сопротивления антагонистов на фоне предварительного напряжения периартикулярных структур [12]. Однако лечебный эффект применения данного способа в наибольшей степени выражен в отношении укороченных и спазмированных мышц и не предусматривает воздействие на гипотоничные и гипотрофичные мышцы, суставно-сухожильные образования пораженной зоны, что не позволяет перестроить патологический двигательный стереотип.

Ряд авторов предлагают методы воздействия на область пораженных мягких тканей суставов с применением импульсов инфразвуковых волн [13]. Быстрый клинический эффект экстракорпоральной ударно-волновой терапии (уменьшается болевой синдром, снимается мышечный спазм, улучшается кровообращение в месте воздействия, разрыхляются фиброзные очаги, разрушаются микрокристаллы солей кальция) мог бы позволить ей найти широкое применение при патологии опорно-двигательного аппарата. Но к этому методу есть ряд противопоказаний: нарушение свертываемости крови, тромбофлебит, беременность, наличие кист, опухолевидных образований в области воздействия, применение ударно-волновой терапии запрещено на область проекции зон роста (метафизы) костей, областей, тесно граничащих с ребрами (легочная ткань), область черепа (за исключением височно-нижнечелюстного сустава), область проекции кишечника, магистральных (крупных) сосудов. Наряду с этим возможны побочные эффекты (образование точечных кровоизлияний в кожу, гематом, локальных отеков). Присутствие массивного кальцификата в толще сухожилия чревато его прорывом в близлежащую синовиальную полость (плечевой сустав или субакромиальная сумка), что влечет за собой развитие бурной воспалительной микрокристаллической реакции со стороны синовиальной оболочки (“острое болезненное плечо”).

Наиболее близким к предлагаемому является способ лечения мышечно-скелетных расстройств плечевого сустава (плече-лопаточного периартроза), предполагающий комплексное использование инактивации триггерных точек путем инъекций в них дипроспана, воздействия ультразвуком с гидрокортизоном на кожную их проекцию, мануальную терапию и лечебную физкультуру [14]. Воздействие ультразвуком проводилось на область проекции болезненных мышечных уплотнений в мышцах плечевого пояса. Применение данного методического подхода обеспечивает регресс мышечных болей, воспалительного процесса в дистрофически измененных участках мышц, улучшение тонусо-силовых характеристик мышц, вовлеченных в патологический процесс. Однако этот способ не может обеспечить влияние на дистрофически измененные сухожильно-капсульные структуры вращающей манжеты плечевого сустава и, как следствие, влияние на прогноз заболевания.

При мышечно-скелетных расстройствах, в том числе производственно обусловленных, вовлечение в патологический процесс ряда систем (мышц, обеспечивающих движения в плечевом суставе, сухожилий мышц, испытывающих максимальную нагрузку при производственной деятельности, капсулы плечевого сустава, нарушение гемоциркуляции и трофики мягких тканей плечевого пояса) требует патогенетически обоснованного подхода к составу лечебных комплексов.

Новая техническая задача - повышение эффективности лечения производственно обусловленных мышечно-скелетных расстройств за счет восстановления двигательной активности конечности посредством комплексного использования миостимулирующих факторов, способствующих сохранению на более длительное время полученных результатов лечения, предотвращающих возможное прогрессирование биомеханических и нейродистрофических нарушений и формирование неврологических осложнений.

Для решения поставленной задачи в способе лечения мышечно-скелетных расстройств в области плечевого сустава, обусловленных трудовой деятельностью, включающей лечебную физкультуру и ультразвуковую терапию в импульсном режиме с длительностью импульса 10 мс, дополнительно проводят магнитостимуляцию мышц надплечья: m. Trapezius, m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus на больной стороне по стабильной методике с использованием парных импульсов длительностью 220±20 мкс, при частоте посылок импульсов 25±5 имп./мин и временном интервале между импульсами 80 мс в течение 3 минут на одно поле, при интенсивности 70-90% от максимальной амплитуды магнитной индукции (1300 мТл), общая продолжительность процедуры 12 минут, далее через 30 минут после импульсной магнитотерапии больной получает грязелечение аппликационным способом на область пораженного плечевого сустава при температуре грязевой лепешки 38-40 градусов в течение 20 минут, а ультразвуковую терапию проводят сразу после грязелечения, воздействуя на область капсулы плечевого сустава и места прикрепления сухожилий мышц - m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor на больной стороне по лабильной методике, интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2, в течение 2 минут на каждое поле, при суммарном времени процедуры 8 минут, курс лечения включает 8-10 процедур, проводимых ежедневно.

Способ осуществляют следующим образом.

Исключают разрывы сухожилий мышц вращающей манжеты плечевого сустава путем проведения магниторезонансной томографии плечевого сустава. Во время осмотра больных определяют степень биомеханических нарушений пораженного плечевого сустава, локализацию нейродистрофических очагов в функционально перегруженных мышцах и их сухожилиях, выявляют мышцы со сниженными тонусо-силовыми характеристиками путем оценки их тонуса, силы, электрогенетической активности.

Больным проводится ежедневная малогрупповая ЛФК с разработкой пораженного плечевого сустава и ручной массаж воротниковой зоны и области пораженного плечевого сустава и плеча.

Магнитостимуляция гипотрофичных мышц надплечья (m. trapezius m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus) на больной стороне проводится по стабильной методике (индуктор устанавливают контактно в положении пациента лежа на животе) с использованием парных импульсов длительностью 220±20 мкс, при частоте посылок импульсов 25±5 имп/мин и временном интервале между импульсами 80 мс в течение 3 минут на одно поле (за одно поле принимается область двигательной точки мышцы) при интенсивности 70-90% от максимальной амплитуды магнитной индукции (1300 мТл). У больных с выраженным болевым синдромом интенсивность составляет 50% от максимальной амплитуды магнитной индукции (1300 мТл). Общая продолжительность процедуры 12 минут.

Через 30 минут после импульсной магнитотерапии больной получает грязелечение аппликационным способом на область пораженного плечевого сустава при температуре грязевой лепешки 38-40 градусов в течение 20 минут.

Сразу после грязелечения проводится ультразвуковая терапия на область капсулы плечевого сустава и мест прикрепления сухожилий функционально перегруженных мышц (короткие ротаторы плеча - m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor) на больной стороне по лабильной методике при интенсивности 0,2-0,4 Вт/см, режим импульсный (длительность импульса 10 мс), в течение 2 минут на каждое поле при суммарном времени процедуры 8 минут.

Курс лечения состоит из 8-10 ежедневных комплексных воздействий.

Импульсное магнитное поле может обеспечить хороший терапевтический эффект при мышечно-скелетных расстройствах, так как обладает нейромиостимулирующим, вазоактивным эффектами, активизирует биохимические процессы функциональным состоянием микроциркуляторной системы и транскапиллярным переносом, как системами, обеспечивающими доставку кислорода к тканям и опосредованно влияющими на энзимы, катализирующие реакции электрогенеза и электрофизиологические процессы в нервной и мышечной тканях, ускоряет репаративные процессы в них [15]. Электрогенетическая активность тканей (как неспециализированных, так и специализированной, мышечной), реализуясь через активность ферментативных систем энергетических комплексов как клеточных мембран, так и протоплазмы клеток, определяется функциональным состоянием микроциркуляторной системы с интракапиллярным переносом, как системами, обеспечивающими доставку кислорода к тканям и опосредованно влияющими на энзимы, катализирующие реакции электрогенеза.

Особо важное патогенетическое значение имеют структурно-функциональные изменения в сухожильно-связочных и суставных элементах, через которые реализуются компенсаторно-приспособительные и деструктивные процессы в опорно-двигательном аппарате. Поэтому при лечении мышечно-скелетных расстройств необходимо применение таких физических факторов, которые бы обеспечили действие на соединительную ткань (соединительно-тканные образования области плечевого сустава и плеча) с омоложением ее клеточного состава и волокнистых структур, вызывали предотвращение образования грубоволокнистой ткани и рассасывание рубцов. Такими факторами являются ультразвук и лечебные грязи [16, 17]. Основу локальных сдвигов составляют возникновение микромассажа тканей, их разрыхление, усиление микроциркуляциии и регионального кровообращения, повышение сосудистой и эпителиальной проницаемости, ускорение диффузионных и обменных процессов.

Таким образом, миостимулирующие воздействия через повышение функциональной активности мышечного и сухожильно-связочного аппаратов плечевого сустава, активизацию процессов региональной гемодинамики могут повысить тонус, работоспособность мышц плечевого пояса и обеспечить максимальную эффективность в плане устранения биомеханических нарушений при производственно обусловленных мышечно-скелетных расстройствах, трофикоактивные факторы позволят обеспечить регресс нейродистрофических расстройств в области плечевого сустава, а их комплексное применение - восстановить двигательную активность плечевого сустава, сохранить производственную активность пациентов.

Пример 1

Больная Ф., 39 лет, мастер маникюра, поступила с диагнозом: Производственно обусловленные мышечно-скелетные расстройства, субакромиальный синдром справа. При поступлении предъявляла жалобы на боли в области правого плечевого сустава и верхней трети правого плеча, особенно при движениях, ограничение двигательной активности правого плечевого сустава. Из анамнеза: работа в течение 20 лет связана с многочасовым пребыванием в вынужденной позе, стато-динамическим перенапряжением мышц правого плечевого пояса. Ранее не лечилась (только втирания в домашних условиях). Отмечает ухудшение состояния в течение последних 1,5 лет.

При магниторезонансном исследовании выявлены признаки артроза акромиально-ключичного сочленения справа, теносиновит и дистрофические изменения надостной мышцы справа, импинджмент-синдром. На момент поступления нарушение жизнедеятельности при патологии плеча по опроснику Shoulder Disability Questionnaire составило 11 баллов (умеренные нарушения), в соответствии с опросником оценка плеча Ucla Shoulder Assessment - 10 баллов. Болевой синдром 7 баллов по визуально-аналоговой шкале усиливается при сопротивлении активному отведению правого плеча.

При ортопедическом обследовании был выявлен S-образный сколиоз шейно-грудного отдела позвоночника, выраженное анталгическое ограничение функции правого плечевого сустава (отведение в сторону 80°, сгибание 80°, разгибание 20°, наружная ротация 60°, заведение руки за голову ограничено до 2 баллов). Положительная проба Дауборна справа (симптом средней болезненной дуги), симптом «падающей руки» и симптом Леклерка отрицательные. Акромиально-ключичная проба положительна с обеих сторон, биципитальная - справа, симптом Джоуба положительный справа. Выявлено снижение тонуса мышц вращающей манжеты плеча справа (показания миотонометра для m. deltoideus 0,3 кг/см2 в покое и 0,7 кг/см2 при напряжении мышцы, для m. supraspinatus 0,2 кг/см2 в покое и 0,4 кг/см2 при напряжении мышцы, m. infraspinatus 0,3 кг/см2 в покое и 0,6 кг/см2 при напряжении мышцы) при коэффициенте асимметрии по сравнению со здоровой стороной КА=45-60% в покое и КА=37-50% при напряжении мышцы). Умеренно выраженная гипотрофия ротаторов плеча (m. deltoideus 2 балла, m. supraspinatus 2 балла, m. infraspinatus 2 балла). Зафиксировано снижение силы мышц вращающей манжеты плеча: m. deltoideus справа до 3 баллов, m. supraspinatus до 2 баллов, m. infraspinatus до 4 баллов).

У больной выявлены нейродистрофические проявления - при определении порога болевой чувствительности ПБЧ выявлено его значительное снижение в области мест прикрепления функционально перегруженных мышц m. supraspinatus справа (3,2 кг/см2), m. infraspinatus справа (3,6 кг/см2), m. teres minor (3,9 кг/см2) по сравнению со здоровой стороной (нейродистрофические очаги отсутствуют, ПБЧ=8,7-9,0 кг/см2). Определяется также наличие выраженной болезненности клювовидного отростка лопатки справа и акромиально-ключичных сочленений, более выраженное справа. При электронейромиографическом исследовании мышц выявлена асимметрия амплитуды электромиограммы максимального произвольного напряжения надостных мышц на 45% (справа 294 мкВ, слева 539 мкВ) и дельтовидных мышц на 32% (справа 1437 мкВ, слева 2113 мкВ). Амплитуда М-ответа при стимуляции n. axillaris 5,02 Мв, n. accessories 10,6 Мв, терминальная латентность 3,37 мс для n. axillaris, 1,93 мс для n. accessories.

Больная получила курс лечения согласно предлагаемому способу, включающий 10 ежедневных комплексных воздействий: ЛФК, магнитостимуляцию, грязелечение и ультразвуковую терапию.

После курса лечения нарушение жизнедеятельности при патологии плеча по опроснику Shoulder Disability Questionnaire составило 5 баллов (слабо выраженные нарушения), в соответствии с опросником Оценка плеча Ucla Shoulder Assessment - 28 баллов (слабо выраженные нарушения). Болевой синдром в покое исчез, при физических нагрузках на правую верхнюю конечность не более 3 баллов по визуально-аналоговой шкале, не усиливается при сопротивлении активному отведению правого плеча.

После лечения пациентки зафиксировано увеличение объема движений в правом плечевом суставе (отведение в сторону 140°, сгибание 160°, разгибание 30°, наружная ротация 90°, заведение руки за голову возможно в полном объеме, слегка болезненно), грудном и поясничном отделах, чувство легкости, отсутствие боли. Проба Дауборна справа (симптом средней болезненной дуги) и акромиально-ключичная проба отрицательные, биципитальная проба и симптом Джоуба слабоположительные справа.

Повысился тонус мышц вращающей манжеты плеча справа (показания миотонометра для m. deltoideus 0,6 кг/см2 в покое и 0,9 кг/см2 при напряжении мышцы, для m. supraspinatus 0,4 кг/см2 в покое и 0,7 кг/см2 при напряжении мышцы, m. infraspinatus 0,5 кг/см2 в покое и 0,8 кг/см2 при напряжении мышцы) при коэффициенте асимметрии по сравнению со здоровой стороной КА=17-25% в покое и КА=14-20% при напряжении мышцы). Уменьшилась степень гипотрофии ротаторов плеча (m. deltoideus, m. supraspinatus и m. infraspinatus) до 1 балла. Заметно улучшились силовые характеристики мышц вращающей манжеты плеча: m. deltoideus и m. supraspinatus справа 4 балла, m. infraspinatus 5 баллов.

Изменилось состояние нейродистрофических зон: значительно уменьшилась степень их болезненности (порог болевой чувствительности m. supraspinatus справа 5,3 кг/см2), m. infraspinatus справа (5,5 кг/см2), m. teres minor (6,0 кг/см2). Болезненность клювовидного отростка лопатки справа и акромиально-ключичных сочленений не выражена.

При проведении электронейромиографического исследования патологических изменений в исследуемых нервах и мышцах не выявлено: амплитуда электромиограммы максимального произвольного напряжения надостных мышц справа 667 мкВ, слева 713 мкВ при коэффициенте асимметрии 6% и дельтовидных мышц справа 2192 мкВ, слева 2581 мкВ при коэффициенте асимметрии 15%. Амплитуда М-ответа при стимуляции n. axillaris 10,0 Мв, n. accessories 17,6 Мв, терминальная латентность 2,44 мс для n. axillaris, 1,65 мс для n. accessories.

Режим способа основан на результатах клинических наблюдений за 48 пациентами с профессионально обусловленными мышечно-скелетными расстройствами (поражения сухожилий и мышц вращательной манжеты плеча от физического функционального перенапряжения), в том числе - 28 женщин (58%) и 20 мужчин (42%) в возрасте от 29 до 49 лет (средний возраст составил 38,1±5,3 года). Контрольную группу (по клинико-физиологическим показателям, сопоставимую с основной группой) составили 16 пациентов, которым проводились ЛФК с разработкой пораженного плечевого сустава, ультразвуковая терапия на область болезненных мышечных уплотнений мышц плечевого пояса. У всех пациентов в анамнезе были производственно обусловленные регулярные физические нагрузки, в том числе подъем тяжестей, монотонные движения, длительное пребывание в вынужденной рабочей позе, неадекватная статическая и динамическая нагрузка на плечевой пояс. Как правило, клиническая манифестация заболевания была связана с воздействием статических либо кинетических нагрузок. В 90% случаев патологические изменения касались «рабочей конечности» и у 10% больных клинические проявления разной степени выраженности наблюдались в обоих плечевых суставах.

Оценка ортопедического статуса проводилась путем определения объема активных движений плечевых суставов, порога болевой чувствительности (ПБЧ) сухожильных болевых зон с помощью альгезиметрии, наличия и степени мышечно-тонических расстройств с помощью миотонометрии и глобальной электромиографии m. deltoideus, m. supraspinatus и m. infraspinatus, регистрация структурных изменений плечевых суставов и вращательной манжеты плеча с помощью магниторезонансной томографии, наличия и степени выраженности неврологических осложнений путем оценки неврологического статуса и с помощью стимуляционной электромиографии n. axillaris, n. accessories. Качество жизни больных оценивалось с использованием опросников нарушения жизнедеятельности при патологии плеча Shoulder Disability Questionnaire и Оценка плеча Ucla Shoulder Assessment.

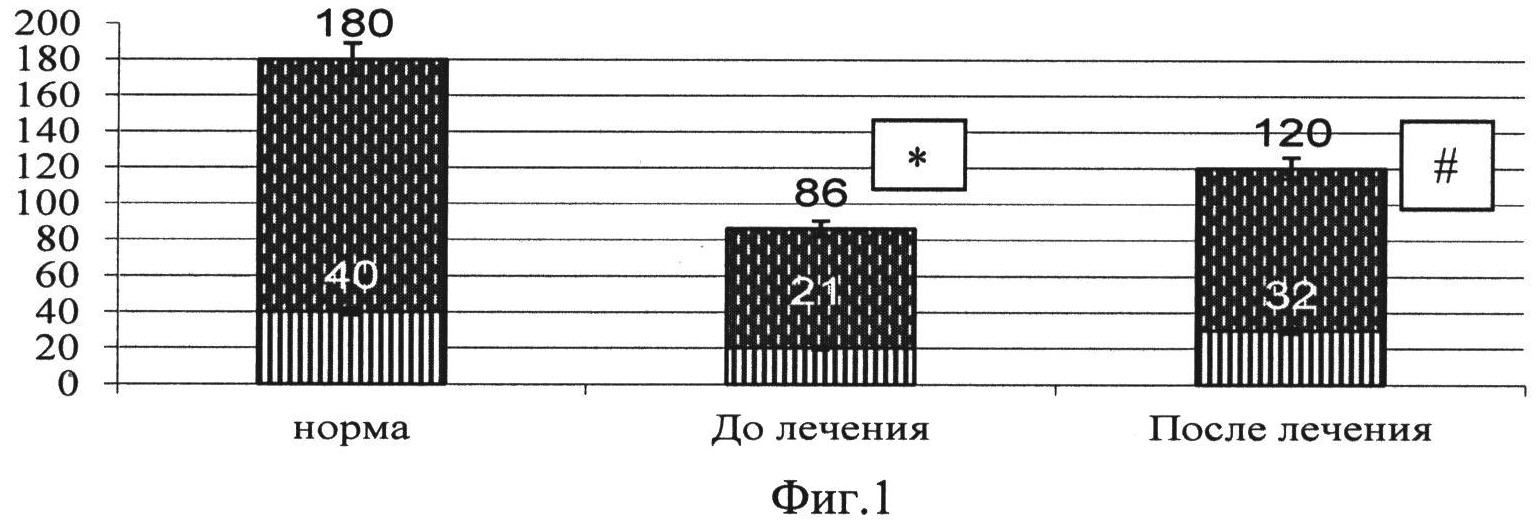

У наблюдаемых пациентов ведущим клиническим признаком были биомеханические нарушения. Объем движений в пораженном плечевом суставе был ограничен во всех плоскостях, максимально страдали отведение и ротация (фиг.1). Наружную ротацию регистрировали при фиксированной к грудной клетке и согнутой в локтевом суставе под углом 90° руке. Ограничение внутренней ротации определяли путем определения уровня остистого отростка, который может достать большим пальцем пациент при активном заведении руки за спину. У половины больных выявлялся положительный симптом падающей руки (болевой синдром, снижение силы дельтовидной мышцы).

У всех больных выявлено нарушение тонусо-силовых характеристик мышц вращательной манжеты плеча (табл.1, 2). Чаще всего они проявлялись гипотонией мышц на больной стороне (показания миотонометра для m. deltoideus 0,68±0,4 кг/см2 в покое и 0,92±0,5 кг/см2 при напряжении мышцы, для m. supraspinatus 0,47±0,3 кг/см2 в покое и 0,76±0,4 кг/см2 при напряжении мышцы, m. infraspinatus 0,53±0,3 кг/см2 в покое и 0,84±0,4 кг/см2 при напряжении мышцы). Регистрировалось снижение силы ротаторов плеча на больной стороне: m. deltoideus 3,2±0,4 балла, m. supraspinatus до 2,6±0,15 балла, m. infraspinatus до 4,1±0,3 балла. Ограничение функциональной нагрузки на выключенные из нового стереотипа движения мышцы приводило к формированию их гипотрофии (табл.2).

Пальпаторно выявлялась болезненность в проекции акромиально-ключичного сустава, клювовидного отростка, малого бугорка, большого бугорка, точки выхода подмышечного нерва, лопаточной вырезки (табл.3).

У всех пациентов акромиально-ключичная проба была положительной, выявлялся симптом болезненной дуги, при этом у 64% больных выявлялся симптом средней болезненной дуги (положительная проба Дауборна), иногда при отведении боль не возникала, но опускание руки было крайне болезненно. Проведение резистивных тестов подтвердило у всех больных поражение сухожилий мышц вращательной манжеты плеча. Так, например, положительный симптом Джоуба (в 96% случаев) свидетельствовал о повреждении сухожилия надостной мышцы, регистрировалась также (у 34% пациентов) боль при сопротивлении активной наружной ротации плеча, что характерно для поражения сухожилий подостной и малой круглой мышц. У 46% больных были положительны биципитальные пробы (наличие болезненности при пальпации сухожилия двуглавой мышцы в проекции межбугорковой борозды и появление боли при попытке разгибания плеча при разогнутой в локтевом суставе руке), что свидетельствовало о поражении сухожилий двуглавой мышцы. Практически у всех больных при пальпации области подакромиального сустава определялся симптом «крепитации» (эквивалентом данного симптома является «хруст» в области подакромиального сустава при активных движениях).

По результатам магниторезонансного исследования обследования у всех больных регистрировались признаки импиджемент синдрома (синдром сдавления ротаторов в субакромиальном пространстве), структурные изменения фиброзно-хрящевых образований плечевого сустава в виде артрозов плечевого, акромиально-ключичного суставов, энтезопатий и частичного разрыва сухожилий коротких ротаторов плеча, субкаракоидального и субдельтовидного бурсита, теносиновита мышц вращающей манжеты плеча, дистрофические изменения дельтовидной (57%), надостной (82%) и малой круглой мышц (73%).

Из особенностей электрогенеза нейро-моторного аппарата верхних конечностей выявлено снижение амплитуды электрической активности мышц плечевого пояса (m. deltoideus, m. supraspinatus и m. infraspinatus) по данным электронейромиографии на больной стороне, при этом наиболее часто (в 89% случаев) встречалась низкая электрическая активность дельтовидной и надостной мышц (табл.4). По данным стимуляционной электронейромиографии в 23% случаев выявлено снижение амплитуды вызванных мышечных потенциалов (М-ответов) при стимуляции двигательных точек n. axillaris, n. accessories. Скоростные параметры были в пределах нормы.

Таким образом, производственно обусловленная микротравматизация мягких тканей плеча и плечевого сустава способствовала появлению миотонических, биомеханических нарушений. Тенденция роста подобных нарушений способствовала снижению объема движения в плечевом суставе, формированию нового патологического динамического стереотипа и, как следствие, развитие дистрофического процесса в сухожилиях и мышцах, испытывающих наибольшие перегрузки (обеспечивающих отведение и ротацию плеча).

Основную группу составили 48 пациентов с профессионально обусловленными мышечно-скелетными расстройствами, получающие лечение в соответствии с новым способом. Контрольную группу составили 16 пациентов, которым проводились ЛФК с разработкой пораженного плечевого сустава, ультразвуковая терапия на область болезненных мышечных уплотнений мышц плечевого пояса.

После лечения согласно предлагаемому способу у большинства больных основной группы (в 78% случаев) болевой синдром исчез в покое, у остальных стал невыраженным (не более 3 баллов по визуально-аналоговой шкале). Не отмечено также усиления болей при физических нагрузках на рабочую конечность, проведении резистивных тестов (сопротивление активным движениям в больном плечевом суставе). В контрольной группе анальгезирующий эффект регистрировался к концу курса лечения (умеренно выраженный болевой синдром выявлялся у половины больных, при проведении резистивных тестов интенсивность боли у 45% больных достигала 5-7 баллов).

Под влиянием лечения у больных основной группы выявлена значимая динамика тонусо-силовых характеристик мышц плечевого пояса и плеча. У всех больных уменьшалась асимметрия мышечного тонуса за счет повышения исходно сниженного тонуса ротаторов плеча на больной стороне (табл.1), при этом прирост значений показателя в состоянии покоя составил 78%, при максимальном произвольном сокращении - 39%. В контрольной группе прирост значений исходно сниженного мышечного тонуса составил в состоянии покоя 27%, при максимальном произвольном напряжении - 16%. В основной группе регистрировались также статистически значимое увеличение силы дельтовидной и надостной мышц (в среднем на 1,1 балла), а также уменьшение степени их гипотрофии (табл.2). В контрольной группе также наблюдался прирост силы исследуемых мышц, но его значения не превышали 0,5 балла. Значимого уменьшения степени гипотрофии мышц плечевого пояса в контрольной группе отмечено не было.

Значительно (в среднем на 25-30%) увеличился объем активных движений в пораженном плечевом суставе (фигс.1). Симптом болезненной дуги стал отрицательным у 53% больных. В 36% случаев объем движений в пораженном плечевом суставе практически достиг контрольных значений (отведение составило 168,7±13,4°, разгибание 37±8,5°). В контрольной группе объем активных движений увеличился на 10-15%.

В отличие от контрольной группы у больных основной группы существенно уменьшалась степень нейродистрофических расстройств: у 26% больных биципитальные пробы стали отрицательными. Значительно уменьшилась болезненность в проекции акромиально-ключичного сустава (акромиально-ключичная проба была положительной после лечения только у половины пациентов), клювовидного отростка, малого бугорка, большого бугорка, точки выхода подмышечного нерва, лопаточной вырезки, а также порог болевой чувствительности в области болезненных мышечных уплотнений в функционально нагруженных мышцах плечевого пояса рабочей конечности (в среднем в 1,5-2,0 раза) (табл.3).

При оценке электрогенеза мышц плечевого пояса у больных основной группы после лечения зафиксировано повышение исходно сниженных амплитудных параметров (амплитуды ЭМГ максимального произвольного напряжения m. deltoideus, m. supraspinatus на 60-75%, p<0,01). В контрольной группе прирост амплитудных параметров мышц плечевого пояса не превышал 30% (табл.4).

Клинически интегрально в соответствии со шкалой «Оценка плеча Ucla Shoulder Assessment» определено, что суммарное количество баллов было 24-27 баллов (слабо выраженные нарушения), в контрольной группе - 15-18 баллов (умеренно выраженные нарушения). После курса лечения нарушение жизнедеятельности при патологии плеча по опроснику Shoulder Disability Questionnaire ни у одного пациента не превышало 5-6 баллов (легкие нарушения), в контрольной группе составило 11-14 баллов.

Таким образом, клиническое тестирование выявило позитивное влияние комплексного лечения согласно предлагаемому способу, включающему магнитостимуляцию, грязевые аппликации и воздействие ультразвуком в предлагаемом режиме на биомеханическую ситуацию, тонусо-силовые характеристики мышц в заинтересованном плечевом поясе. Купирование подобных нарушений способствует увеличению объема движений в пораженном плечевом суставе и соответственно повышению производственной активности пациентов.

Источники информации

1. Грацианская Л.Н., Элькин М.А. Профессиональные заболевания конечностей от функционального перенапряжения. - Л.: Медицина, 1984. - 168 с.

2. Григорьева В.Д., Шавианидзе Г.О. Реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на курортах // Курортные ведомости. - 2008. - №3 (48). - С.12-14.

3. Жарков П.Л. Миотендинит области плечевого сустава // Радиология-практика. - 2005. - №3. - С.43-45.

4. Профессиональная патология: Национальное руководство / Под редакцией Н.Ф. Измерова. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 2011. - 784 с.

5. Цурко В.В. Нурофен-плюс в лечении периартрита плечевого сустава / В.В. Цурко, Л.А. Агапова, О.А. Обухова [и др.]. - Врач. - 2004. - №11. - С.49-51.

6. Smidt N. Corticosteroid injection, physiotherapy or «wait-and-see» policy for lateral epicondilitis: a randomized controlled trial / N. Smidt. Lancet, 2002, 309; 657-662.

7. Халатов B.C. Анализ эффективности местного лечения у больных с различными типами течения плечелопаточного периартроза // Ж. неврологии и психиатрии. - 2011. - №2011. - №111 (2). - С.29-34.

8. Cohen M.L. Is fibromyalgia a distinct entity? The disapproving rheumatologist, s evidense / Baillieres Best Prakt Res Clin Rheumatol 1999: 13 (3): 421-425.

9. Никифоров A.C., Мендель О.И. Болевой синдром в плече-лопаточной области: современные подходы к диагностике и лечению // Русский медицинский журнал. - 2009. - №5(1). - С.48-49.

10. Хитров Н.А. Периартрит плечевого сустава - современные пути лечения // Неврология. - 2010. - №1. - С.

11. Способ лечения мышечно-фасциальной боли плечевого пояса // Патент Российской Федерации RU 2275180, опубл. 13.04.2004.

12. Овечкина А.Ю. Влияние специальной лечебной гимнастики и магнитолазерной терапии на биомеханические и гемоциркуляторные изменения у больных тендинитами мышц плеча / Автореф. дисс… к.м.н. - Томск, 2009. - 22 с.

13. Беленький А.Г. Лечение заболеваний периартикулярных тканей плечевого сустава file:////http://old.consilium-medicum.com/media/consilium/04_02/78.shtml.

14. Очеретина И.Г. Консервативное лечение плече-лопаточного периартроза с учетом миофасциального болевого дисфункционального синдрома / Автореф. Дисс… к.м.н. - Курган, 2004. - 26 с.

15. Григорян Г.Е. Магниторецепция и механизмы действия магнитных полей на биосистемы. - Ереван, 1999. - 125 с.

16. Куропаткин А.И. Нервная трофика и нейродистрофические синдромы тканей опорно-двигательной системы / А.И. Куропаткин // Вестник травматологии и ортопедии им. Приорова. - 2001. - №2. - С.100-104.

17. Ибадова Г.Д., Мамишев С.Н., Завора М.И., Сарян Л.А. Комплексное применение сероводородных ванн и гальванопелоидотерапии с магнитолазерным воздействием у больных остеоартрозом в условиях курорта // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2005. - №4. - С.14-16.

|

|

|

|