Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОЛУЧЕВАЯ СВЧ ЛИНЕЙНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА И ДВУМЕРНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА НА ЕЕ ОСНОВЕ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к радиолокации, точнее к фазированным антенным решеткам (ФАР) СВЧ диапазона, и может быть использовано в пассивной и активной радиолокации. Особенностью предлагаемой конструкции является то, что в ней реализуется формирование веера (пучка) лучей, контролирующих обозреваемое пространство непрерывно, параллельно в пределах всего широкого телесного угла. Причем число лучей может в значительное число раз превышать число модулей ФАР. При этом каждому лучу соответствует в режиме приема свой выход, а в режиме передачи - свой вход для излучаемого сигнала.

Известны РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), обеспечивающие формирование до нескольких десятков лучей в режиме сопровождения целей. Формирование лучей реализуется за счет управляемых фазовращателей и аттенюаторов, входящих в состав приемопередающих модулей активной фазированной решетки и управляемых сигналами ЭВМ. Для улучшения характеристик таких РЛС предлагаются различные программные и конструктивные варианты способов формирования и управления лучами.

Известна антенная система МАРС - N-элементная ФАР проходного типа, обеспечивающая одновременное формирование нескольких лучей. При этом в каждом из N излучающих элементов имеется управляемый фазовращатель, значение фазы которого обеспечивается соответствующими управляющими и контролирующими устройствами [1].

Недостатками этой конструкции являются сложность, ограниченное число лучей и то, что РЛС способна обнаруживать и обрабатывать данные цели только в пределах каждого сформированного луча и не способна обнаруживать цели, находящиеся вне лучей.

Известны многолучевые СВЧ системы, использующие так называемые матрицы Батлера. Число формируемых лучей в этих системах равно числу выходов (в режиме приема) и входов излучаемых сигналов (в режиме передачи). Эти лучи существуют одновременно, постоянно, что отвечает в полной мере задаче непрерывного, радиолокационного параллельного обзора контролируемого пространства.

Формирование многолучевости в этих системах базируется на использовании квадратурных СВЧ мостов. При росте числа лучей их количество растет пропорционально 2n, что с учетом структурной и конструктивной сложности не позволяет создавать АФАР с десятками лучей и сотнями лучей. Практически нашли широкое применении антенны с 4-мя лучами в моноимпульсных РЛС [2].

Известны антенны, использующие квазиоптические линзы Ротмана. Недостатками такой конструкции являются большая масса линз, потери в диэлектрике и технологические трудности в изготовлении [3].

Известна многолучевая активная антенная решетка (АФАР), принятая за прототип [4]. АФАР формирует управляемые М-лучей при работе антенны на прием и передачу. В ее состав входят три диаграммообразующих устройства (ДОУ), управляемые фазовращатели (ФВ) и аттенюаторы (АТА), устройства управления (УУ). В целом технический результат этого устройства заключается в возможности независимого формирования управляемых М-лучей при работе многолучевой активной антенной решетки на прием и передачу. В режиме передачи зондирующий сигнал подается на вход первого диаграммообразующего устройства, где делится на N (число модулей) и подается на входы всех приемопередающих модулей, содержащих фазовращатели (ФВ) и аттенюаторы (АТА), и после усиления излучается в пространство. Направление луча определяется установленными управляющими устройствами значений фазовых сдвигов в модулях.

Недостатками таких АФАР являются высокая сложность структуры модулей, необходимость в оперативном управлении значениями фазовых сдвигов, последовательное формирование лучей во времени и "слепота" РЛС вне зоны формируемых лучей.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность формирования одновременно существующего пучка (веера) остронаправленных лучей, покрывающих весь контролируемый телесный угол как одномерной (линейной) так и двумерной антенной решеткой, что позволяет осуществлять непрерывный параллельный контроль пространства.

Технический результат достигается тем, что многолучевая СВЧ линейная антенная решетка включает N приемопередающих модулей, каждый из которых имеет антенный элемент, усилитель с СВЧ переключателями, делитель СВЧ и диаграммообразующее устройство. Антенная решетка выполнена линейной. Каждый модуль расположен на плате, делитель СВЧ каждого модуля имеет М выходных каналов. Диаграммообразующее устройство выполнено в виде многослойного пакета плат, на каждой из которых расположены N-1 элементарных сумматоров в n рядов, при условии N=2n-1, каждый элементарный сумматор имеет два входа и один выход, причем N входов первого ряда подключены к одноименным выходам каналов делителей, при этом разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора Δг для каждого ряда определяется из соотношения:

Δг=2n-1hpλл/λpsinφ, где

hp - шаг решетки в мм;

λл - длина волны в подводящих линиях в мм;

λp - длина волны в свободном пространстве в мм;

φ - угол падения фронта приходящей волны в градусах относительно нормали к фронтальной поверхности антенны по азимуту;

n - номер ряда элементарных сумматоров, при этом последний ряд имеет один выход, к которому подключен вход монолитного усилителя, компенсирующего потери в линиях передачи. Входы элементарных сумматоров первого ряда для каждого модуля сдвинуты относительно предыдущей платы на толщину платы, так что на передней стороне пакета входы образуют линию, расположенную под углом 45 градусов к основанию, шаг линий равен шагу решетки hp. М выходных сигналов усилителей соответствуют направленным лучам в пространстве, переключатели установлены на входах и выходах всех усилителей для изменения направления прохождения сигналов.

Двумерная антенная решетка содержит Р линейных многолучевых СВЧ антенных решеток. Каждая линейная решетка является строкой, при этом на каждой М плате элементарных сумматоров дополнительно выполнен делитель СВЧ на К каналов, подключенный к выходу монолитного усилителя. Выходы каналов делителей каждой платы в каждой строке сдвинуты на шаг, равный L/M, где L - длина платы. Строки соединены вертикальными столбцами, являющимися диаграммообразующими устройствами, выполненными в виде многослойного пакета плат, на каждой из которых расположены P-1 элементарных сумматоров в п рядов, при условии P=2n-1. Каждый элементарный сумматор имеет два входа и один выход, причем входы первого ряда подключены к одноименным выходам каналов делителей, при этом разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора Δв для каждого ряда определяется из соотношения:

Δв=2n-1hвλл/λpsinφ, где

hв - шаг решетки по вертикали в мм;

λл - длина волны в подводящих линиях в мм;

λр - длина волны в свободном пространстве в мм;

φ - угол падения фронта приходящей волны в градусах относительно нормали к фронтальной поверхности антенны по углу места;

n - номер ряда элементарных сумматоров,

при этом последний ряд каждого сумматора имеет один выход, к которому подключен вход монолитного усилителя, компенсирующего потери в линиях передачи.

M выходных сигналов усилителей соответствуют направленным лучам по строкам, а K выходных сигналов соответствуют направленным лучам по столбцам, образуя M×K лучей в пространстве.

Антенная решетка содержит один ряд модулей и одно диаграммообразующее устройство, то есть выполнена линейной, что достаточно, например, для решения задач для навигационных и автомобильных радиолокаторов.

Каждый модуль выполнен на диэлектрической плате в микрополосковом исполнении. Диаграммообразующее устройство (ДОУ) выполнено в виде многослойного пакета плат, каждая из которых имеет микрополосковые ряды элементарных сумматоров, что позволяет обеспечить малогабаритность и высокую технологичность устройства.

Фазовые сдвиги осуществляются в ДОУ за счет Δг или Δв - разности длин подводящих линий передачи входов элементарных сумматоров, что позволяет формировать разнонаправленные лучи в пространстве.

Входы сумматоров для каждого модуля на передней поверхности пакета образуют угол 45 градусов с основанием. Каждая плата установлена под углом 45 градусов к основанию, что обеспечивает равенство электрических длин проводников при соединении выходов делителя модуля со входами сумматоров ДОУ.

К выходам сумматоров подключены усилители, что позволяет повысить чувствительность решетки в режиме приема.

Для обеспечения возможности работы ФАР в режиме приема и передачи на входах и выходах всех усилителей антенной решетки установлены СВЧ переключатели, изменяющие направление прохождения усиливаемых сигналов.

Для обнаружения целей по азимуту и углу места необходима двумерная антенная решетка, содержащая P линейных многолучевых СВЧ решеток, каждая из которых является строкой, на каждой плате которой выполнены дополнительные делители для подключения диаграммообразующих устройств углов места.

Выходы каналов делителей сдвинуты на шаг L/M, что позволяет подключить К диаграммообразующих устройств углов места.

Строки соединены вертикальными столбцами (диаграммообразующими устройствами), которые обеспечивают выделение и формирование лучей по углу места.

На каждой плате диаграммообразующего устройства расположены P-1 элементарных сумматоров в n рядов, при условии P=2n-1, что обеспечивает суммирование сигналов модулей всех строк АФАР.

Устройство предлагаемой многолучевой СВЧ антенной решетки и двумерной антенной решетки поясняется чертежами.

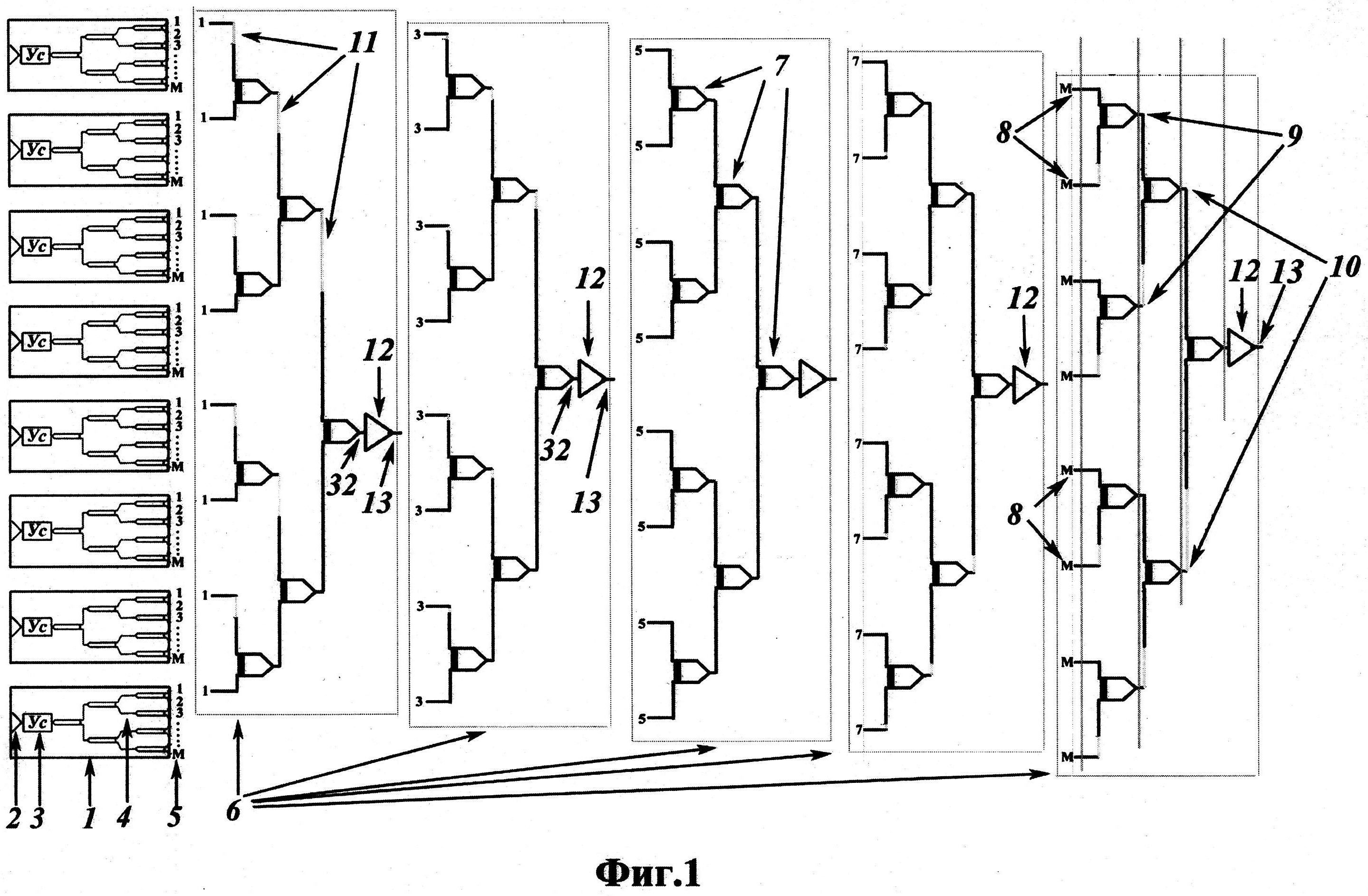

На фиг.1 представлена структурная схема линейной многолучевой СВЧ антенной решетки, где

плата приемопередающего модуля 1;

антенный элемент 2;

усилитель с СВЧ переключателями 3;

делитель СВЧ сигнала 4;

выходы каналов делителя 5;

плата диаграммообразующего устройства 6;

элементарный сумматор 7;

входы 8 на плате 6 первого ряда элементарных сумматоров 7;

входы 9 на плате 6 второго ряда элементарных сумматоров 7;

входы 10 на плате 6 последнего ряда элементарных сумматоров 7;

Δг - разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора 11;

монолитный усилитель с СВЧ переключателями 12;

выход 13 монолитного усилителя с СВЧ переключателями 12;

выход 32 на плате 6 последнего ряда элементарных сумматоров 7.

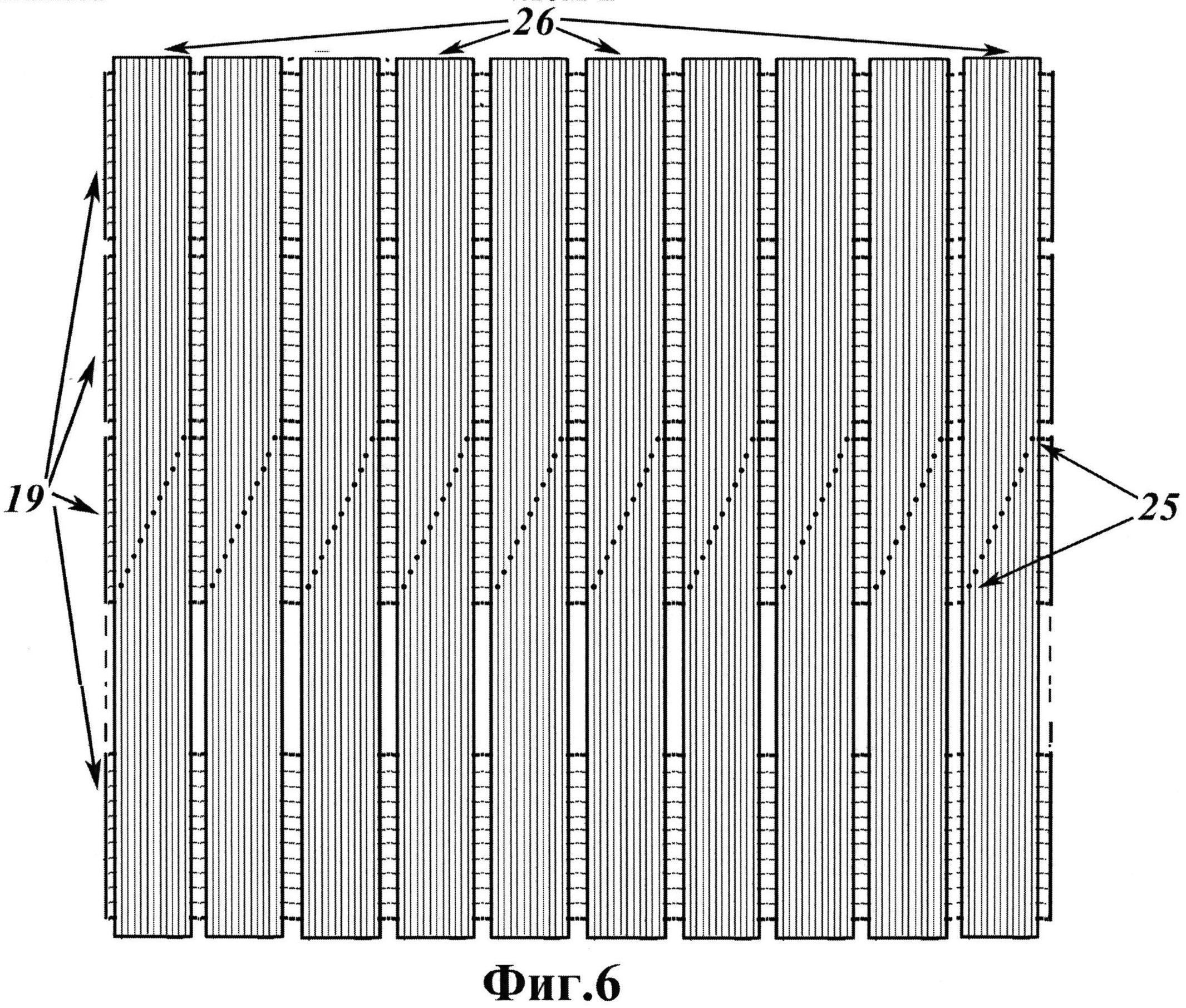

На фиг.2 представлена конструкция линейной многолучевой СВЧ антенной решетки, где

плата приемопередающего модуля 1;

выходы 13 монолитных усилителей с СВЧ переключателями 12;

блок N приемопередающих модулей 14;

многослойный пакет из плат 6 (диаграммообразующее устройство линейной ФАР) 15;

линия входов для одного модуля 16;

многолучевой веер М лучей антенной решетки в пространстве 17.

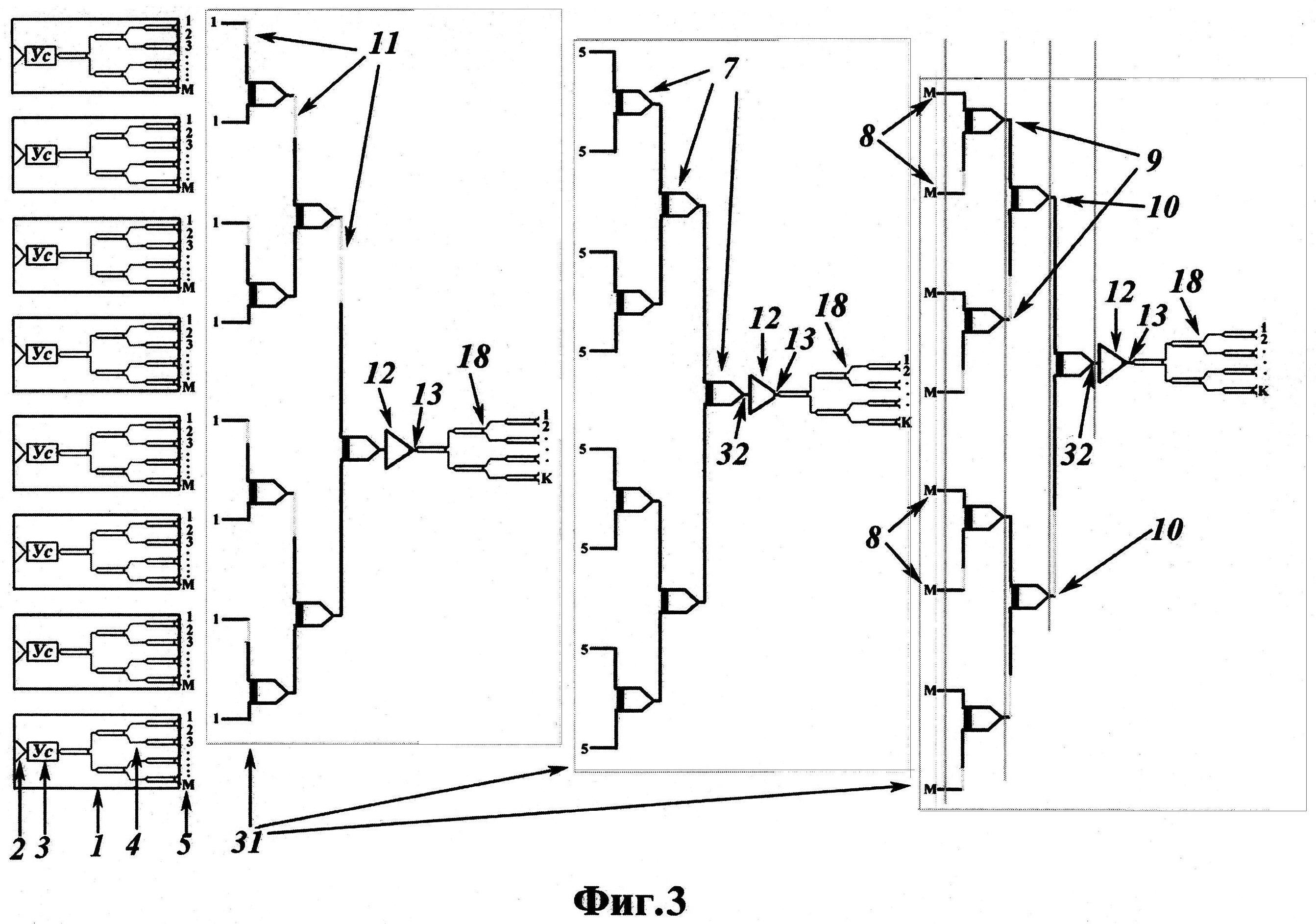

На фиг.3 представлена структурная схема строки двумерной антенной решетки, где

плата приемопередающего модуля 1;

антенный элемент 2;

усилитель с СВЧ переключателями 3;

делитель СВЧ сигнала 4;

выходы 5 каналов делителя модуля 4;

элементарный сумматор 7;

входы 8 на плате 31 первого ряда элементарных сумматоров 7;

входы 9 на плате 31 второго ряда элементарных сумматоров 7;

входы 10 на плате 31 последнего ряда элементарных сумматоров 7;

Δг - разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора 11;

монолитный усилитель с СВЧ переключателями 12;

выход 13 монолитного усилителя с СВЧ переключателями 12;

делитель СВЧ на K каналов 18;

плата диаграммообразующего устройства строки 31 с дополнительными делителями 18;

выход 32 на плате 31 последнего ряда элементарных сумматоров 7.

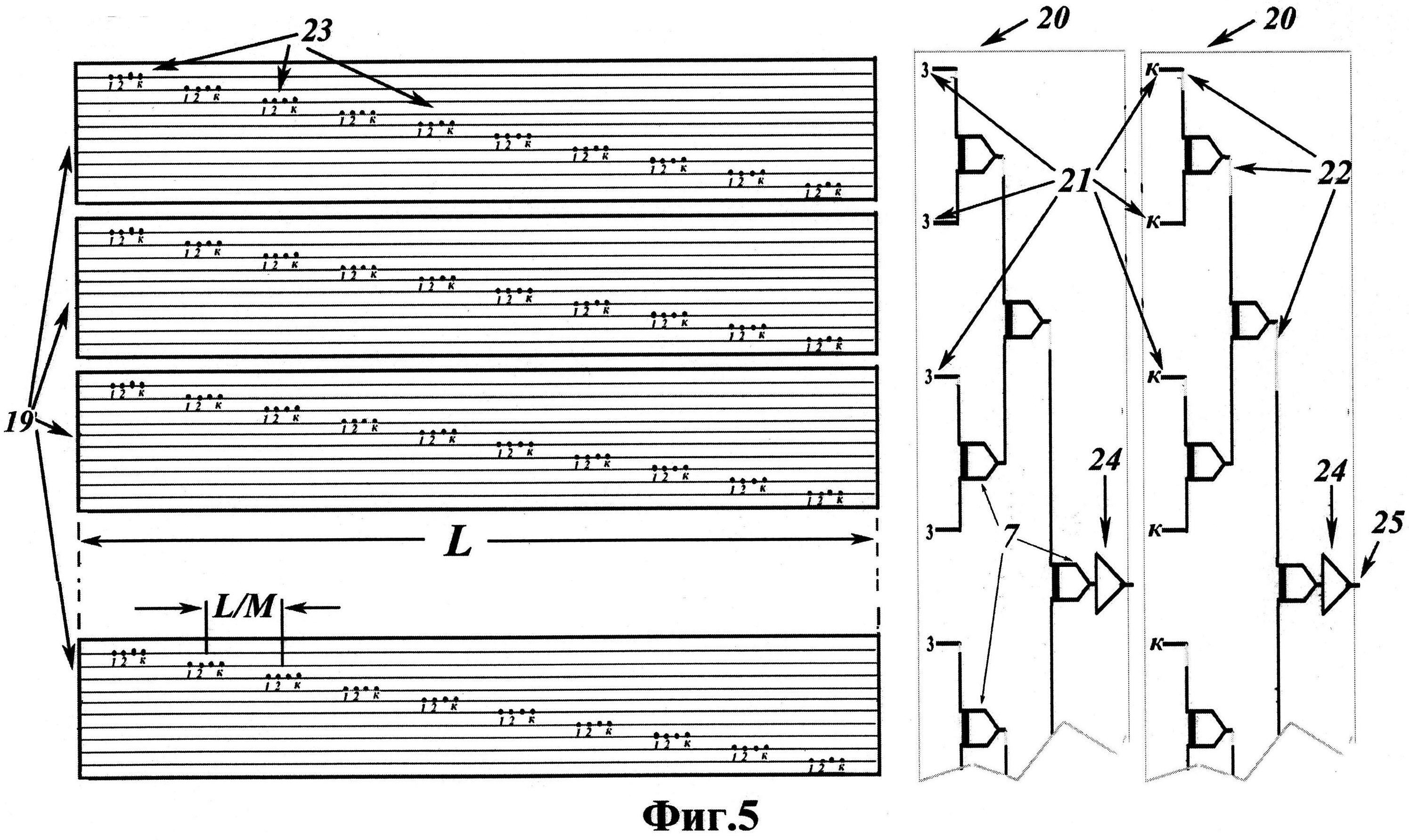

На фиг.4 представлена структурная схема расположения строк двумерной антенной решетки, где

строка двумерной АФАР 19;

плата диаграммообразующего устройства столбца 20;

вход 21 на плате 20 первого ряда элементарных сумматоров 7;

Δв - разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора столбца 22:

выходы 23 каналов делителя 18 платы 31;

монолитный усилитель с СВЧ переключателями столбца 24;

выход 25 монолитного усилителя с СВЧ переключателями столбца 24;

плата диаграммообразующего устройства строки 31 с дополнительными делителями 18;

выход 32 сумматоров 7 платы 20.

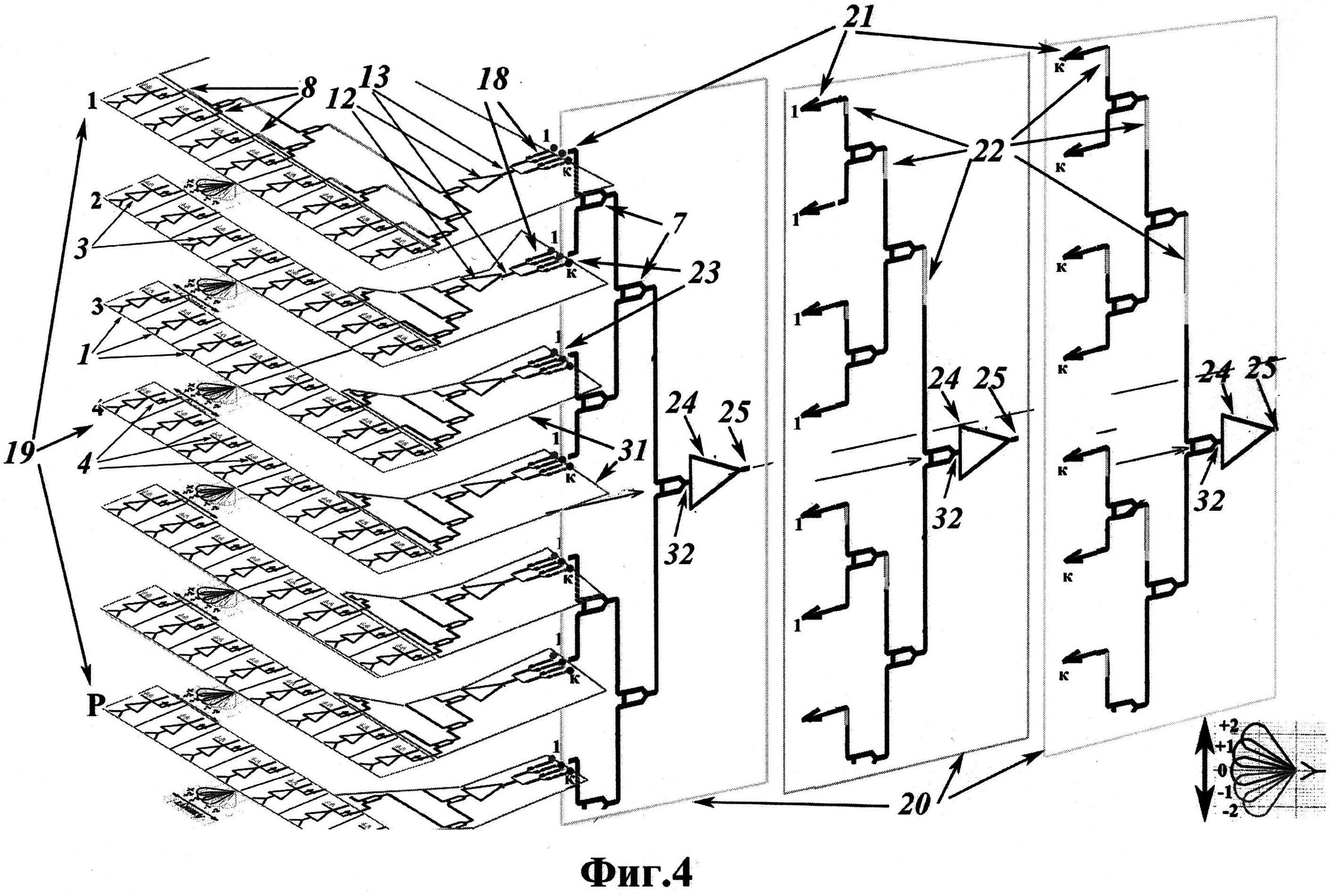

На фиг.5 представлен вид сзади строк двумерной антенной решетки и диаграммообразующее устройство столбца, где

строка двумерной антенной решетки 19;

выходы 23 каналов делителя 18;

плата столбца (диаграммообразующего устройства) 20;

входы 21 первого ряда элементарных сумматоров 7;

Δв - разность длин подводящих линий передачи входов элементарного сумматора столбца 22;

монолитный усилитель с СВЧ переключателями для платы столбца 24;

выход монолитного усилителя с СВЧ переключателями 24-25.

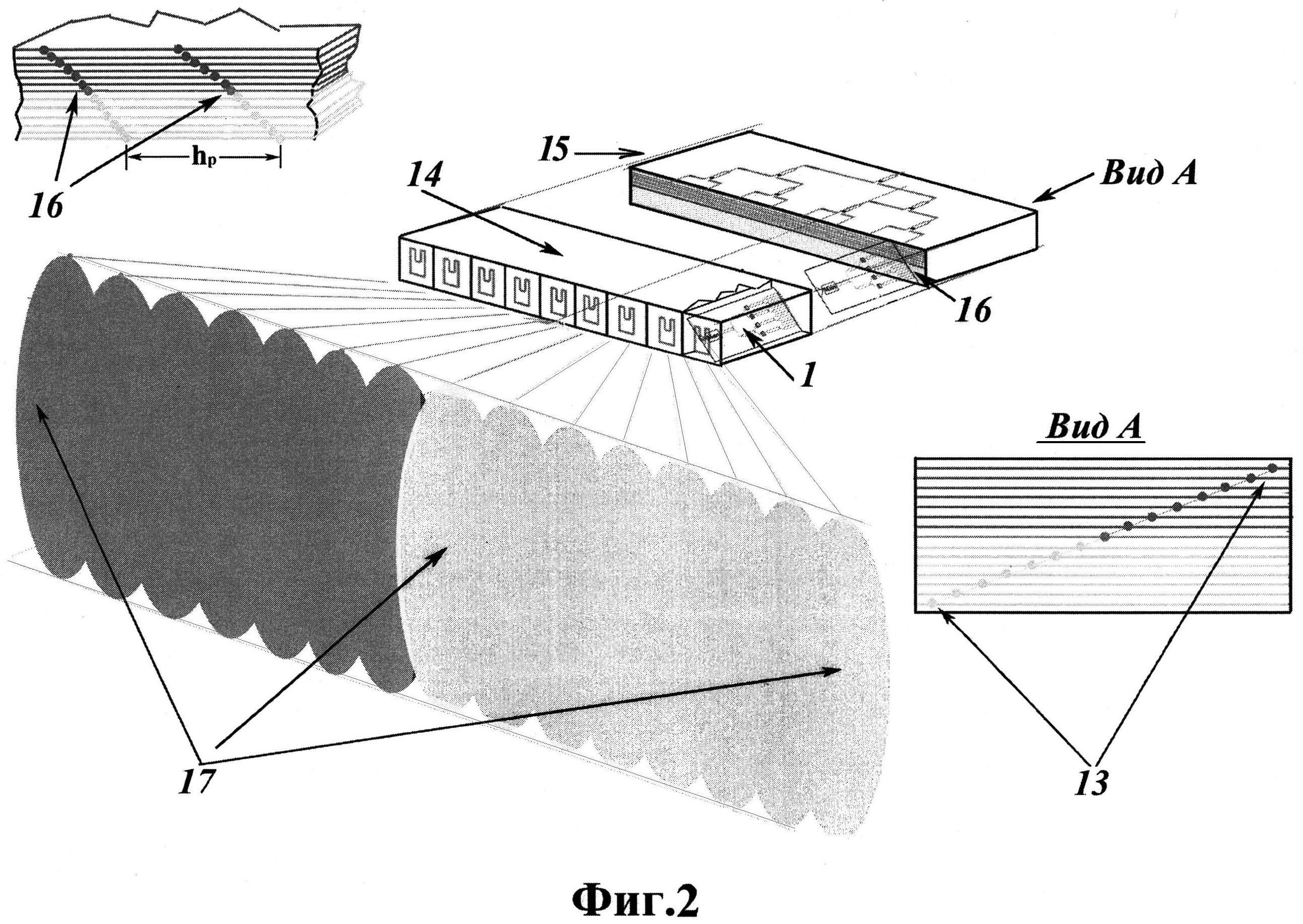

На фиг.6 представлен вид сзади двумерной антенной решетки, где

строка антенной решетки 19;

выходы 25 столбца монолитного усилителя с СВЧ переключателями 24 плат 20;

столбец антенной решетки (диаграммообразующее устройство), выполненный в виде монолитного пакета 26.

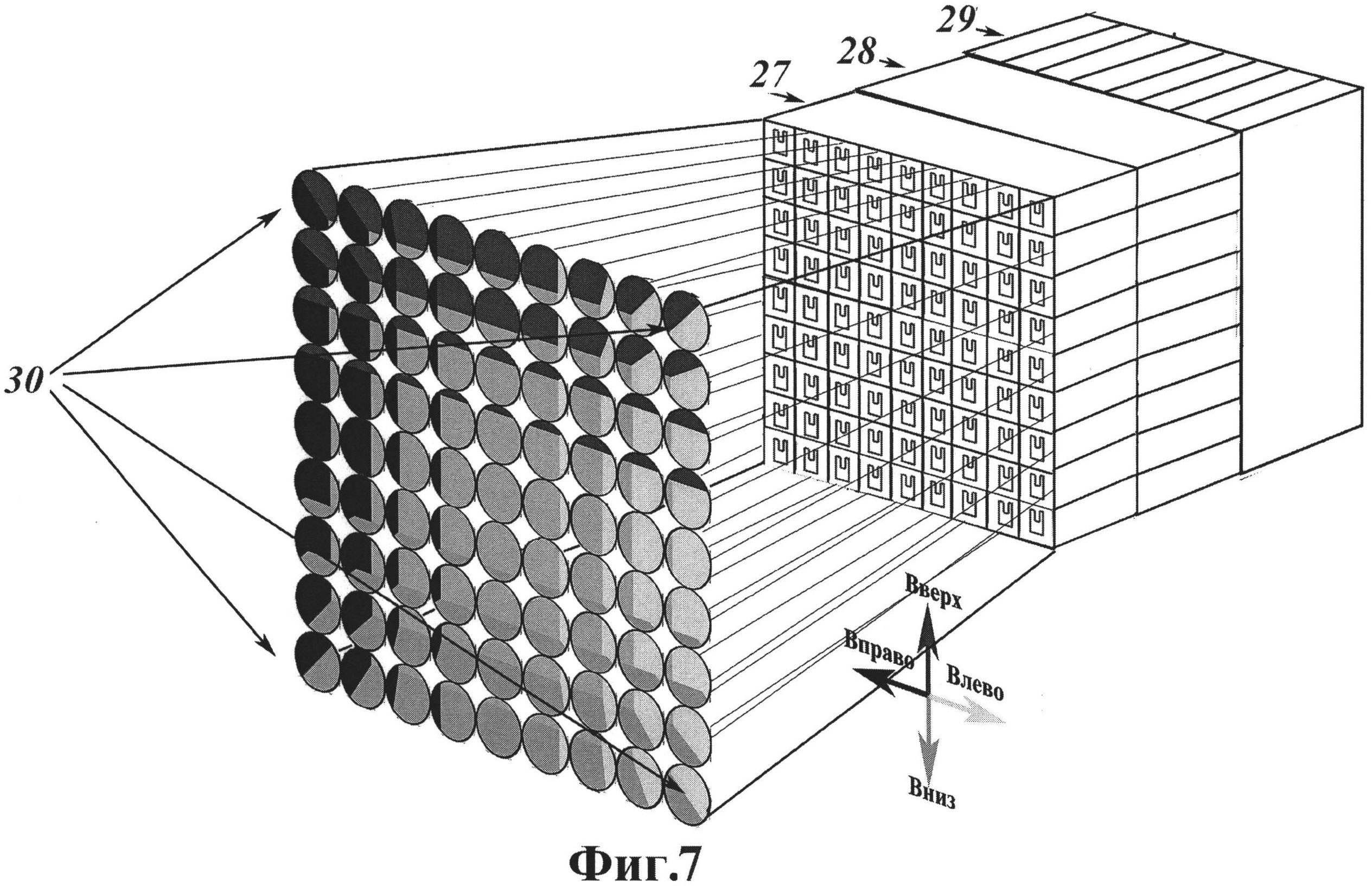

На фиг.7 представлена конструкция двумерной антенной решетки, где

блок модулей - 27;

блок P строк 19-28;

блок диаграммообразующих устройств - 29;

пучок направленных лучей в пространстве - 30.

Пример 1

Линейная многолучевая СВЧ антенная решетка практически может содержать от 4 до 64 приемопередающих модулей 1. Диаграммообразующее устройство выполнено в виде многослойного пакета 15 плат 6, каждая из которых имеет микрополосковые ряды элементарных сумматоров 7 от 2 до 6 (фиг.2).

Линейная многолучевая СВЧ антенная решетка включает 8 плат приемопередающих модулей 1, каждый из которых выполнен по микрополосковой технологии и содержит: антенный элемент 2, усилитель с СВЧ переключателями 3, делитель СВЧ 4 и диаграммообразующее устройство, представляющее собой многослойный пакет 15 из плат 6, каждая толщиной 0,25-1 мм. Делитель СВЧ 4 каждого модуля имеет 8 выходных каналов 5. На каждой плате 6 по технологии симметричных микрополосковых плат выполнены элементарные сумматоры 7, расположенные в 3 ряда. Каждый элементарный сумматор 7 имеет два входа и один выход. Восемь входов первого ряда 8 сумматоров 7 подключены к одноименным выходам каналов делителей 5. Для каждого значения угла падения луча в пространстве φ по азимуту вычисляется разность длин 11 подводящих линий передачи входов элементарного сумматора 7 (Δ1, Δ2 и Δ3 - на чертежах показаны светлыми линиями) по предлагаемой формуле: Δг=2n-1hpλл/λрsinφ, где hp - шаг решетки, равен 20 мм, λл - длина волны в подводящих линиях, равна 10 мм; λp - длина волны в свободном пространстве, равна 30 мм; n - соответственно 1, 2 и 3. Для отклонения луча 17 влево или вправо поправки Δ1, Δ2 и Δ3 вносятся в правые или левые подводящие линии элементарных сумматоров 7.

Последний третий ряд 10 имеет один выход, к которому подключен вход монолитного усилителя 12, компенсирующего потери в линиях передачи. Выход усилителя 12 является выходом 13 платы 6.

Входы 8 элементарных сумматоров 7 первого ряда для каждого модуля 1 на каждой следующей плате 6 сдвинуты относительно предыдущей платы 6 на ее толщину, так что на передней стороне пакета 15 образуют линию 16, расположенную под углом 45 градусов к основанию пакета. Шаг линий равен 20 мм, то есть шагу решетки. Пятнадцать выходных сигналов от выходов монолитных усилителей 13, являющихся выходами антенной решетки, соответствуют направленным в пространстве лучам 17.

Переключатели установлены на входах и выходах всех усилителей 12 для изменения направления прохождения сигналов при переходе от режима «прием» к режиму «передача».

Пример 2

Двумерная антенная решетка может быть выполнена от 4×4 до 32×32 модуля и более.

Двумерная антенная решетка содержит 8 линейных многолучевых СВЧ антенных решеток строк 19 (фиг.3 и фиг.4). Каждая плата 31 строки 19 образована путем дополнительного выполнения на ней делителя СВЧ 18 на 10 каналов, подключенного к выходу 13 монолитного усилителя 12 на плате 6 элементарных сумматоров 7 (фиг.3). Выходы 23 каналов делителей в каждой строке 19 сдвинуты на шаг 16 мм, равный L/M, где L - длина платы, равная 160 мм (см фиг.5). Строки 19 соединены вертикальными столбцами 26 (см фиг.6), являющимися диаграммообразующими устройствами, выполненными в виде многослойного пакета плат 20, на каждой из которых расположены семь элементарных сумматоров 7 в 3 ряда. Каждый элементарный сумматор 7 имеет два входа и один выход, причем входы 21 первого ряда подключены к одноименным выходам каналов делителей 18. Для каждого значения угла падения луча в пространстве φ по углу места вычисляется разность длин подводящих линий передачи 22 входов элементарных сумматоров (Δ1в, Δ2в, и Δ3в) для каждого ряда определяется из соотношения:

Δв=2n-1hвλл/λрsinφ, где

hв - шаг решетки по вертикали, 20 мм;

λл - длина волны в подводящих линиях, 10 мм;

λp - длина волны в свободном пространстве, 30 мм;

n - номер ряда элементарных сумматоров, от 1 до 3.

Для отклонения луча вверх или вниз поправки Δ1в, Δ2в и Δ3в вносятся в верхние или нижние подводящие линии элементарных сумматоров 7 на платах 20 (фиг.7).

Последний третий ряд элементарных сумматоров 7 на платах 20 имеет один выход 32, к которому подключен вход монолитного усилителя 24, компенсирующего потери в линиях передачи. Выход усилителя 24 является выходом 25 платы 20 и выходом сигналов сумматора 25 и одновременно конкретного луча.

Модули каждой строки 19 собраны в блок модулей 27. Диаграммообразующие устройства (платы 31) строк 19 собраны в блок P строк 28. Диаграммообразующие устройства (платы 20) столбцов 26 собраны в блок столбцов 29. Сформированные лучи в пространстве образуют пучок 30.

Линейная многолучевая СВЧ антенная решетка работает следующим образом.

СВЧ сигналы, находящиеся в пределах контролируемого угла по азимуту в режиме приема, принимаются модулями 1, усиливаются и разделяются на М выходов 5. Одинаковые сигналы поступают на входы 8 элементарных сумматоров 7 плат 6. Из-за разности длин 11 подводящих линий передачи происходит фазовый сдвиг сигналов в каждом ряду элементарных сумматоров 7 и на выходе 13 каждой платы 6, диаграммообразующего устройства 15. В результате от выходов 13 на задней стороне пакета 15 (фиг.2) выделяются сигналы в соответствии с внесенными поправками 11 под разными углами к фронту антенной решетки, образуя на задней стороне блока 15 цепочку выходов 13, которые выделяют в пространство веер лучей 17. Сигналы далее могут детектироваться, преобразовываться и подаваться на индикаторные или исполнительные механизмы. Общее число формируемых лучей 17 зависит от рабочего диапазона, шага решетки и толщины платы 6, диаграммообразующего устройства 15. При толщине каждой платы 6, равной 0,25-1,0 мм в диапазоне λр, равной 10 см, могут быть образованы от 70 до 280 лучей 17, а при λр, равной 3 см, - от 20 до 80 лучей 17.

Сигналы лучей 17 могут детектироваться и подаваться на индикатор, или преобразовываться, или оцифровываться, после чего обрабатываются в соответствии с решаемой задачей.

Рассмотрим вариант формирования одного луча в режиме «передача». При включении СВЧ переключателей усилителей 12 и 3 в режим «передача» выходы 13 на плате 31 превращаются во входы для сформированных сигналов, подлежащих излучению. Сигнал, усиленный «перевернутым» усилителем 12, подается на выход платы 6, выполняющей в этом режиме роль делителя СВЧ сигнала на N каналов. Входы первого ряда сумматоров 7 платы 6 становятся выходами, с которых сигналы поступают на одноименные выводы 5 делителей 4. С делителей 4 сигналы подаются на «перевернутые» усилители 3, а далее - на антенные элементы 2 и излучаются.

Поскольку все поступившие сигналы на модули 1 имеют фазовые сдвиги, обусловленные поправками 11 на плате 6, в эфире формируется один луч с заданным отклонением.

В режиме сканирования пространства по азимуту сигнал передатчика последовательно подается на входы 13 на задней стороне блока 15 (фиг.2, Вид A).

Общая мощность излучения в одном луче равна сумме выходных мощностей N модулей.

Возможен многолучевой вариант в режиме «передача», например 3-5 и др. число лучей. При этом мощность излучения каждого излучаемого луча будет в 3-5 раз меньше мощности при одном луче.

Устройство может работать последовательно в двух режимах «прием-передача», но в отличие от существующих АФАР с управляемыми фазовращателями прием сигналов осуществляется по всему контролируемому телесному углу после переключения усилителей 3 и 12 на прием, в то время как существующие АФАР «видят» цели только в пределах сформированных узких лучей.

Двумерная многолучевая СВЧ антенная решетка работает следующим образом.

В зоне контроля по азимуту и углу места СВЧ сигналы в режиме приема поступают на модули 1 (фиг.3) строк 19 (фиг.4). Сигналы усиливаются усилителями 3 и делятся делителями 4 на число, определяющее количество формируемых лучей по азимуту в каждой строке 19 (фиг.4). Каждый луч поступает на входы 8 сумматоров 7 платы 31. Из-за разности длин 11 подводящих линий передачи происходит фазовый сдвиг сигналов в каждом ряду элементарных сумматоров 7 каждой платы 31. С выходов сумматоров 7 сигналы усиливаются усилителями 12. С выхода 13 усилителя 12 сигнал поступает на делитель 18 и делится на число лучей, формируемых по углу места. С выходов 23 (фиг.4 и 5) делителей 18 сигналы поступают на входы 21 сумматоров 7 плат 20, диаграммообразующих столбцов 26 (фиг.6). Из-за разности длин 22 подводящих линий передачи происходит фазовый сдвиг сигналов в каждом ряду элементарных сумматоров 7 каждой платы 20, что выделяет лучи по углу места. На выходах сумматоров 7 платы 20 сигналы усиливаются усилителями 24. Выходные сигналы 25 плат 20 соответствуют сформированным лучам 30 (фиг.7).

При включении СВЧ переключателей усилителей 3, 12 и 24 в режим «передача» выходы 25 на плате 20 превращаются во входы для сформированных сигналов, подлежащих излучению. Сигнал, усиленный «перевернутым» усилителем 24, подается на выход 32 платы 20, выполняющей в этом режиме роль делителя СВЧ сигнала на P каналов. Входы 21 первого ряда сумматоров 7 платы 20 становятся выходами, с которых сигналы поступают на одноименные выходы 23, ставшие входами, делителей 18. С делителей 18 сигналы подаются на «перевернутые» усилители 12, а далее на делители 4, усилители 3 и излучаются антенными элементами 2.

В режиме сканирования пространства по азимуту и углу места сигнал передатчика последовательно подается на входы 25 на задней стороне столбцов 26 блока столбцов 29 (фиг.7).

Общая мощность излучения в одном луче равна сумме выходных мощностей N модулей.

Возможен многолучевой вариант в режиме «передача», например 3-5 и др. число лучей. При этом мощность излучения каждого излучаемого луча будет в 3-5 раз меньше мощности при одном луче.

На выходах 25 блока столбцов 29 в режиме приема выделяются сигналы, соответствующие конкретным лучам 30 (см. фиг.7).

Сигналы лучей 30 могут детектироваться и подаваться на индикатор, или преобразовываться, или оцифровываться, после чего обрабатываются в соответствии с решаемой задачей.

Предлагаемые конструкции многолучевых линейных и двумерных СВЧ антенных решеток позволяют:

- решать задачи непрерывного параллельного контроля пространства в пассивных и активных режимах в широких углах по азимуту и углу места;

- в разы сократить число активных СВЧ и цифровых микросхем;

- в разы повысить надежность и снизить стоимость АФАР;

- уменьшить массу устройства и потребление энергии.

Предлагаемые АФАР, обеспечивая непрерывный параллельный контроль обозреваемого пространства, могут найти применение при решении задач обнаружения препятствий, объектов нападения, средств радиоразведки и радиопротиводейчтвия, радиовидения и др.

Источники информации

1. Патент РФ №2292612, МПК H01Q 3/26.

2. Ю.М. Брук и др. «Матричные схемы для многолучевых антенных решеток», ж.«Антенны», 1974 г., №20, с.32-47.

3. Г.Т. Марков и др. «Антенны», «Энергия», г.Москва, 1975 г., с.425.

4. Патент РФ №2410804, МПК H01Q 3/26 - прототип.