Результат интеллектуальной деятельности: ДИХЛОРАЦЕТАТ 2-ЭТИЛ-6-МЕТИЛ-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА, ЕГО СТАБИЛЬНАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ФОРМА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, а именно к новому биологически активному веществу - дихлорацетату 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина, которое обладает антиатеросклеротическим, гиполипидемическим, антигипоксическим, ноотропным, анксиолитическим и адаптогенным действием при низкой токсичности (LD50=30000 мг/кг, крысы, внутрижелудочно), стабильности при хранении и отсутствии гигроскопичности.

Уровень техники

2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин (далее ЭМГП) - аналог витамина Вб, изучение его и его солей было начато в 80-х годах прошлого столетия, в частности хлоргидрат ЭМГП был предложен в качестве геропротектора [Обухова Л.К., Эмануэль Н.М. Роль свободнорадикальных реакций окисления в молекулярных механизмах старения живых организмов // Успехи химии. - 1983. - Т. 52. - С.353-372; Emanuel L.M., Obukhova L.K. Types of experimental delay in aging patterns // Exp. Gerontol. - 1978. - Vol.13. - P.25-29], регулятора роста растений с антистрессовым эффектом [RU 801829, опубл. 07.02.1981].

В настоящее время предложены соли ЭМГП с гликолевой, малоновой, винной и др. органическими карбоновыми кислотами [RU 2246486, опубл. 20.02.2005; RU 2284993, опубл. 10.10.2006; RU 2357955, опубл. 10.06.2009; RU 2365582, опубл. 27.08.2009; RU 2377237, опубл. 27.12.2009; RU 2394815, опубл. 20.07.2010; RU 2442774, опубл. 20.02.2012; RU 2454406, опубл. 27.06.2012.

Наиболее широко применяются гидрохлорид ЭМГП (эмоксипин) [РЛС. Энциклопедия лекарств. - 16-й вып. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. - М.: «РЛС-2008», 2007. - С.1014], янтарнокислая соль ЭМГП (мексидол, мексикор) [http://medi.ru/doc/a070196.htm, РЛС. Энциклопедия лекарств. - 16-й вып. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. - М.: «РЛС-2008», 2007. - С.537] и малонат ЭМГП [http://www.vidal.ru/poisk_preparatov/etoxydol.htm].

Соли ЭМГП обладают антиоксидантной [http://www.stm-journal.ru/_resources/item/77/fields/File/STM_2_2010_p22_25.pdf; RU 2444358, опубл. 10.03.2012; RU 2398583, опубл. 10.09.2010; RU 325908, опубл. 10.06.2008], антигипоксической [RU 2284993, опубл. 10.10.2006; RU 2442774, опубл. 20.02.2012; RU 2440132, опубл. 20.01.2012; RU 2398583, опубл. 10.09.2010; RU 2326665, опубл. 20.06.2008], гипогликемической, гиполипидемической, нейропротекторной [RU 2454406, опубл. 27.06.2012], метаболической и кардиопротекторной [RU 2365582, опубл. 27.08.2009], анксиолитической [RU 2284993, опубл. 10.10.2006] активностью.

Поиск новых солей ЭМГП отражает желание усилить и расширить биологические эффекты ЭМГП введением физиологически активного аниона в состав используемой соли ЭМГП.

Дихлорацетаты как препараты известны давно. В 70-е годы в виде соли 2-изопропиламинопиримидина он был предложен для использования при невропатии [GB 1351535, опубл. 01.05.1974]; в виде соли бигуанидина он был показан при метаболических нарушениях [GB 1473256, опубл. 11.05.1977; US 4801597, опубл. 31.01.1989]. Дихлорацетат натрия в US 4112188, опубл. 05.09.1978 предложен к использованию как гиполипидемический агент.

В 80-е годы был изучен дихлорацетат диизопропиламмония. В терапии эмбрионально-дистрессового синдрома он был предложен в DE 3712239, опубл. 09.06.1988. Соль диизопропиламмония, а также натрия и калия, были представлены в качестве активного вещества при лечении ишемии мозга US 4631294, опубл. 23.12.1986. В US 4558050, опубл. 10.12.1985, натриевая соль предложена для использования при метаболических нарушениях.

В 90-е годы велось дальнейшее изучение натриевой и диизопропиламмониевой солей. Дихлорацетат натрия предложен к использованию в области сердечнососудистых заболеваний [US 5587397, опубл. 24.12.1996; US 6011017, опубл. 04.01.2000; WO 9917763, опубл. 15.04.1999], дихлорацетат диизопропиламмония - в дерматологии [JP 6100430, опубл. 12.04.1994; JP 10330252, опубл. 15.12.1998].

В FR 2663508, опубл. 27.12.1991, как антидот, в качестве добавки к гербициду предложен метилдихлорацетат. Кроме того, начиная с 1997 года, Япония активно занимается разработкой косметических средств для волос и кожи на основе дихлорацетата.

В 2000 году дихлорацетат амлодипина представлен в качестве агента при терапии анемии и гипертензии [CN 1343663, опубл. 10.04.2002]. Было продолжено изучение дихлорацетата натрия как гиполипидемического агента, начатое еще в 70-е годы [WO 2005063761, опубл. 14.07.2005; WO 2005063761, опубл. 14.07.2005], а позднее он был представлен как гипогликемический агент [CN 102058569, опубл. 18.05.2011].

В течение последнего десятилетия продолжается исследование дихлорацетата диизопропиламмония. В 2007 году он предложен для использования при терапии раковых заболеваний, как антибластомный агент [JP 2007016008, опубл. 25.01.2007]; позднее представлен в качестве активного вещества при лечении острого и хронического гепатита [CN 101422438, опубл. 06.05.2009] и очистке печени и желчного пузыря [CN 101757315, опубл. 30.06.2010].

В качестве противораковых агентов исследуются и соли калия и натрия [WO 2006108276, опубл. 19.10.2006; US 2008221211, опубл. 11.09.2008; US 2009028791, опубл. 11.09.2007], а уже в 2012 году для использования в этой области предложены дихлорацетат иматиниба [US 2012295917, опубл. 22.11.2012] и эрлотиниба [WO 2012101846, опубл. 19.01.2012]. В России для лечения онкологических заболеваний предложены фармацевтические композиции, содержащие дихлорацетат натрия и теофилин [RU 2463053, опубл. 10.10.2012] и дихлорацетат натрия и ксантин (теобромин, кофеин, параксантин) [RU 2484814, опубл. 20.06.2013].

Следует отметить, что дихлорацетат натрия чрезвычайно гигроскопичен, вследствие чего изготовление удобных пероральных лекарственных форм (таблеток) очень затруднено. На практике, большей частью, используют концентрированные водные растворы, но они трудно дозируются из-за значительной вязкости и имеют очень неприятный вкус.

Раскрытие изобретения

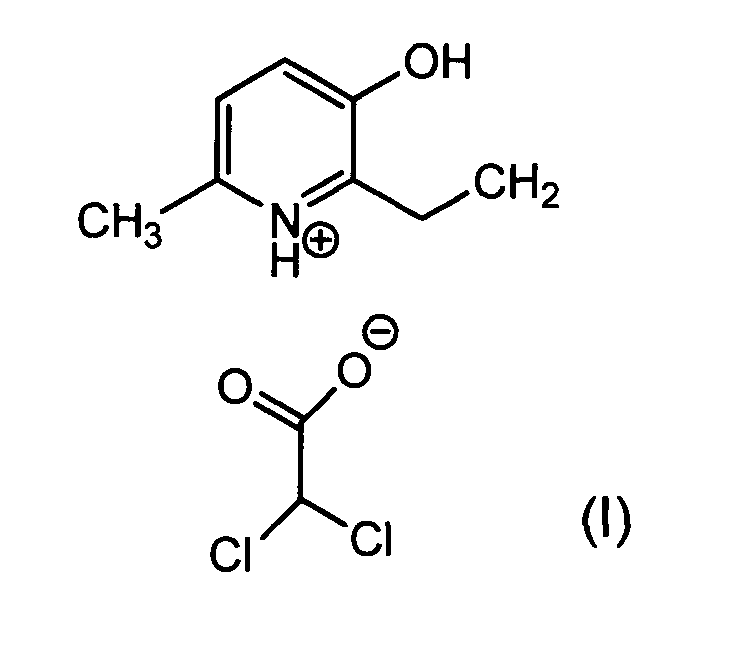

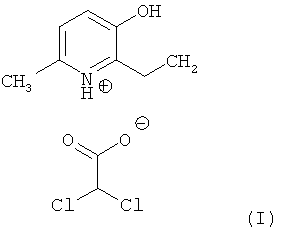

Целью настоящего изобретения являлось получение новой стабильной при хранении и негигроскопичной соли ЭМГП и дихлоруксусной кислоты, технологически удобной, пригодной к применению в экспериментальной медицине, обладающей спектром биологической активности, свойственной ЭМГП и дихлорацетат-аниону. Задача была решена путем синтеза новой соли дихлорацетата ЭМГП формулы:

Синтезированная соль обладает очень хорошими технологическими свойствами: отсутствие гигроскопичности, хорошие сыпучесть и прессуемость при таблетировании; при этом является химически стабильной.

Синтез заявляемого вещества проводят взаимодействием дихлоруксусной кислоты и ЭМГП в присутствии растворителя. Реакцию эквимолярных количеств реагентов проводят при перемешивании при комнатной температуре; для полноты кристаллизации выдерживают в течение 12-18 часов.

В качестве растворителя применяют протонный или апротонный растворитель, в качестве протонного растворителя используют воду или этанол, или 2-пропанол; в качестве апротонного растворителя используют ацетон или 2-бутанон, или диоксан, или ацетонитрил, или диэтиловый эфир, или тетрагидрофуран.

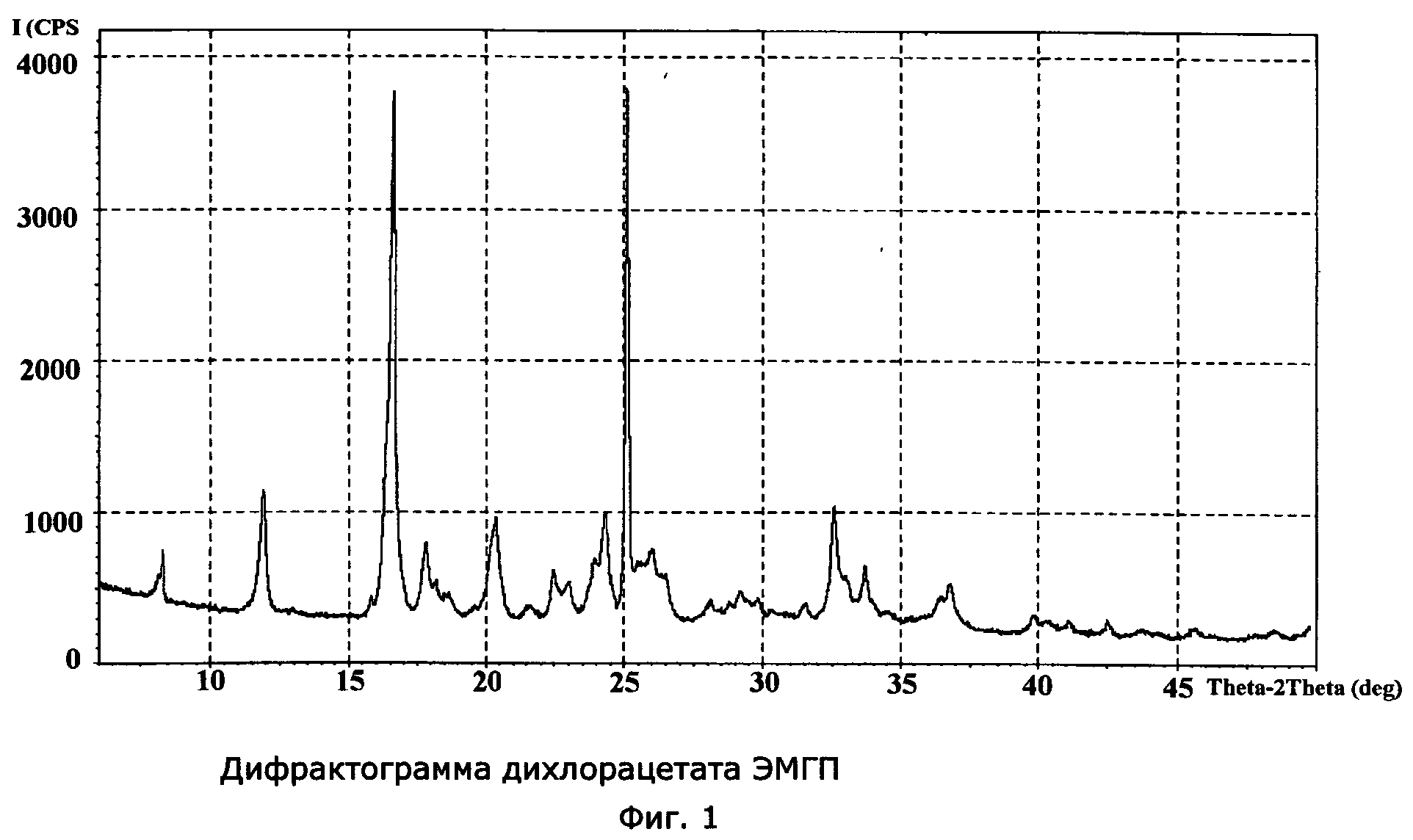

Полученная стабильная кристаллическая форма дихлорацетата ЭМГП характеризуется спектром рентгеновской дифракции порошка (см. Фиг.1), выражаемой в терминах: межплоскостное расстояние d, угол 2θ Брагга (Bragg′s), интенсивность и относительная интенсивность:

|

Спектр рентгеновской дифракции порошка измеряли в условиях:

- дифрактометр Thermo ARL X′TRA, детектор полупроводниковый;

- излучение CuKa напряжением 40 кВ, интенсивность 30 мА;

- съемка в режиме θ-2θ;

- диапазон измерения от 6,02° до 50,02°;

- прирост между каждым измерением 0,02°;

- скорость измерения 0,25°/мин;

- отклоняющая щель трубки 1,0°;

- рассеивающая щель трубки 1,0°;

- рассеивающая щель детектора 0,3 мм.

Продукты, полученные в результате синтезов, охарактеризованы с помощью ИК-, ЯМР13C-, 1H-спектроскопии, элементного и термического анализов.

Результаты исследования биологической активности показывают, что заявляемое вещество обладает гиполипидемическим, антиатеросклеротическим, антигипоксическим, ноотропным, адаптогенным и анксиолитическим действием (см. примеры 8, 9). Дихлорацетат ЭМГП защищает центральную нервную систему от наиболее распространенных травмирующих воздействий - гипоксии и психоэмоционального перенапряжения и позволяет корригировать расстройства высшей нервной деятельности (когнитивных функций), вызываемые патологическими факторами (см. пример 8). При этом оказалось, что заявляемое вещество проявляет на порядок меньшую острую токсичность (LD50=30000 мг/кг, крысы, внутрижелудочно), чем другие известные соли ЭМГП и соли дихлорацетата (см. пример 10). В сравнении, для широко известного Мексидола® (сукцинат ЭМГП) LD50 более 3000 мг/кг [Воронина Т.А. Отечественный препарат нового поколения мексидол: основные эффекты, механизм действия, применение. - М.: 2004. - 248 с.], для Этоксидола® (малат ЭМГП) LD50=3566 мг/кг [Березовская И.В., Рымарцев В.И., Волкова Л.И. Доклиническое исследование общетоксического действия Этоксидола // Токсикологический вестник. - 2010. - №5, С.42-45], для Эмоксипина® (гидрохлорид ЭМГП) LD50=360 мг/кг [http://www.rusnauka.com/ 21_DNIS_2009/Biologia/49568.doc], для дихлорацетата натрия LD50=5281 мг/кг [http://datasheets.scbt.com/sc-203275.pdf]. Можно предположить, что способность дихлорацетат-аниона подавлять внутриклеточный молочный ацидоз [http://med-books.info/vnutrennie-bolezni_718/laktat-atsidoz.html. Stacpoole P.W., Lorenz A.C., Thomas R.G.. Dichloroacetateinthetreatmen toflacticacidosis. // Ann. Intern. Med. - 1988. - Vol.108 - P.58-63] защищает ткани внутренних органов при нарушении кровоснабжения, вызванного токсическими дозами ЭМГП.

Таким образом, заявляемое вещество обладает свойствами солей ЭМГП (антигипоксическим, ноотропным, гиполипидемическим, анксиолитическим, адаптогенным) и является в то же время удобным источником дихлорацетат-иона, используемого в экспериментальной онкологии, для купирования молочно-кислого ацидоза. Поскольку предлагаемая соль стабильна при хранении и негигроскопична, она может быть использована в качестве замены неудобного в применении дихлорацетата натрия. Учитывая низкую токсичность заявляемого вещества (на порядок ниже применяемых в настоящее время антиоксидантов-солей ЭМГП), его с успехом можно использовать в кардиологии, сосудистой хирургии, неврологии, гериатрии, а также комплексной терапии заболеваний различного генеза.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 - Дифрактограмма дихлорацетата ЭМГП

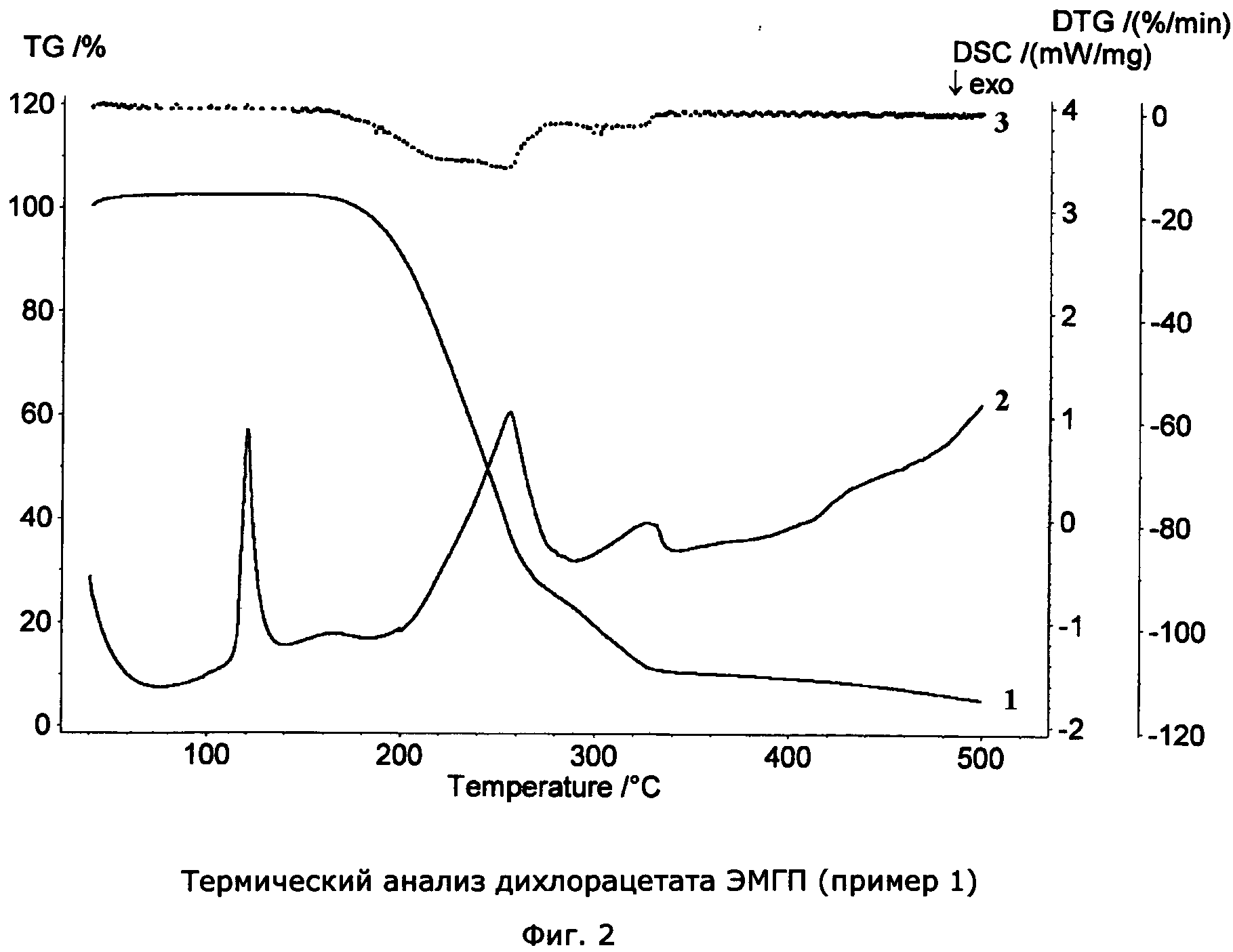

Фиг.2 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 1)

Кривая 1 - кривая термогравиметрическоо анализа (TG)

Кривая 2 - кривая дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC)

Кривая 3 - кривая дифференциального термогравиметрического анализа (DTG)

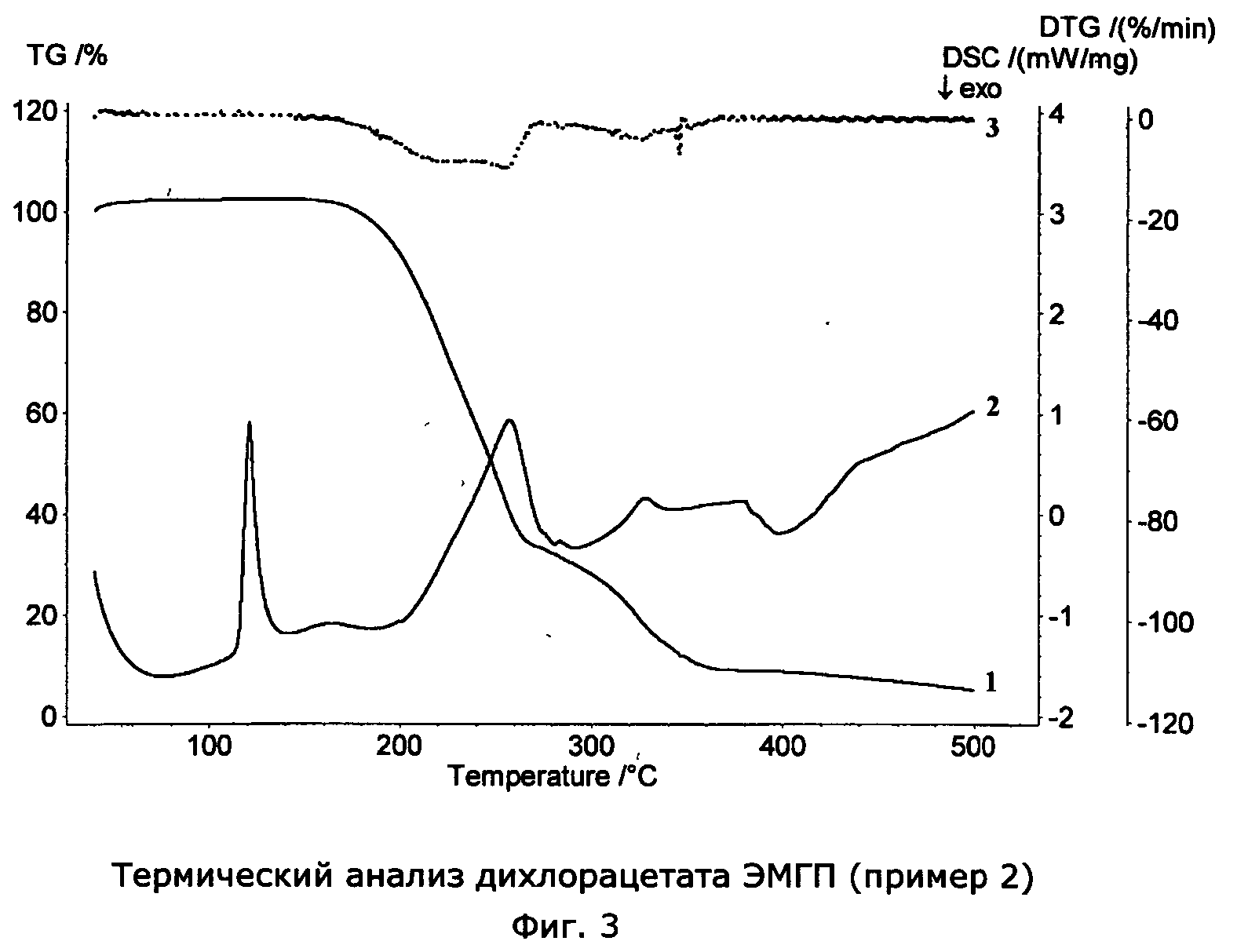

Фиг.3 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 2)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

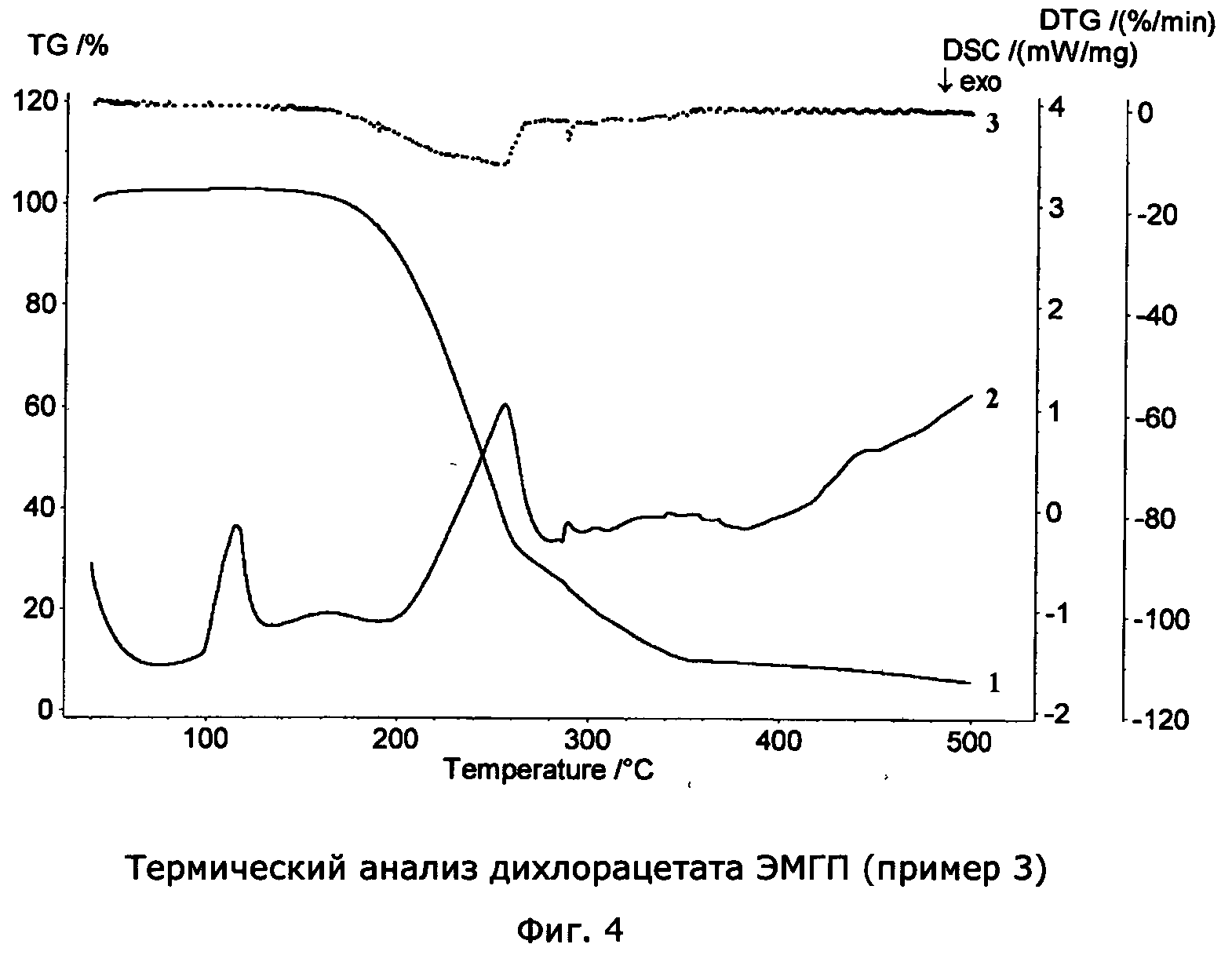

Фиг.4 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 3)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

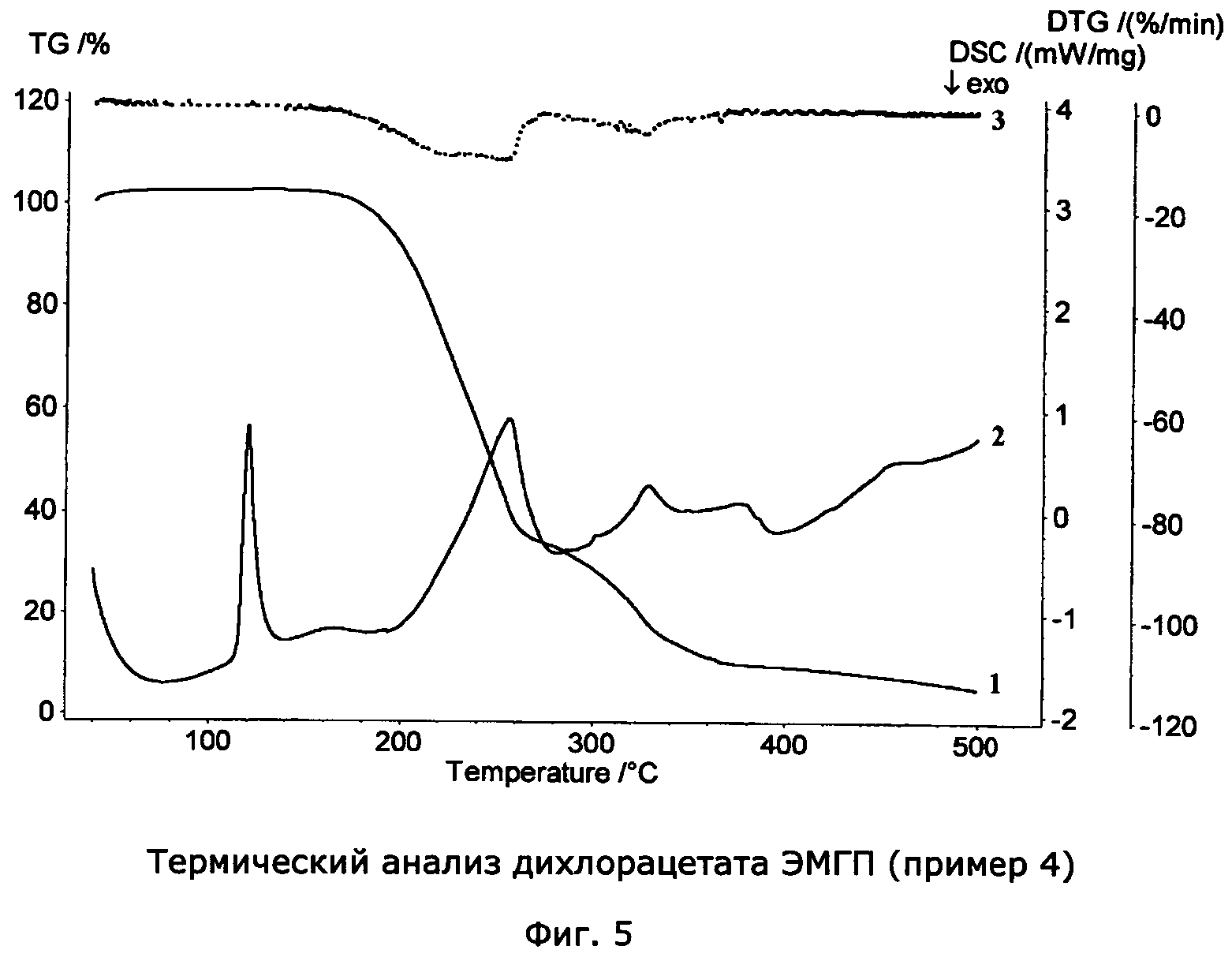

Фиг.5 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 4)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

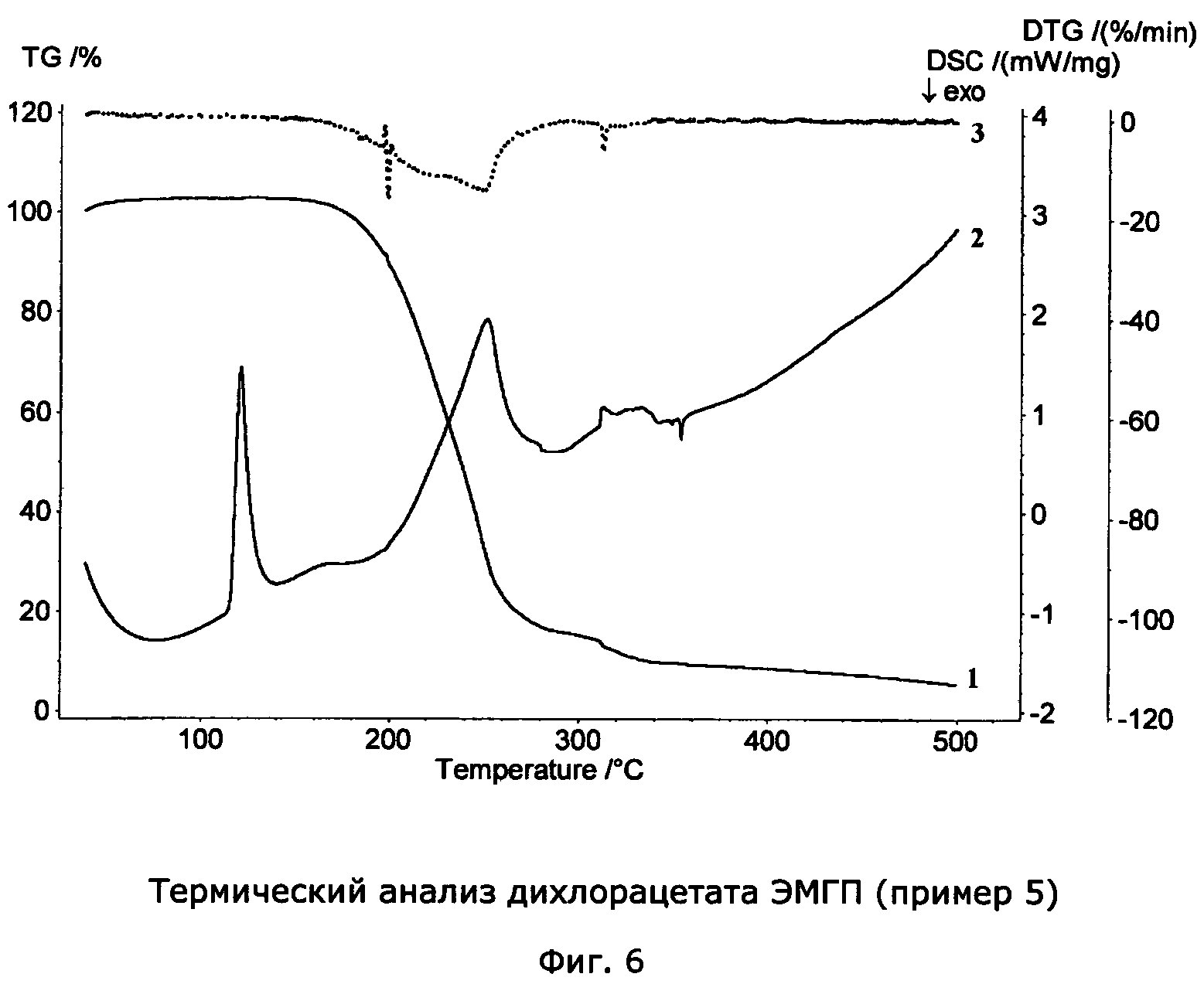

Фиг.6 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 5)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

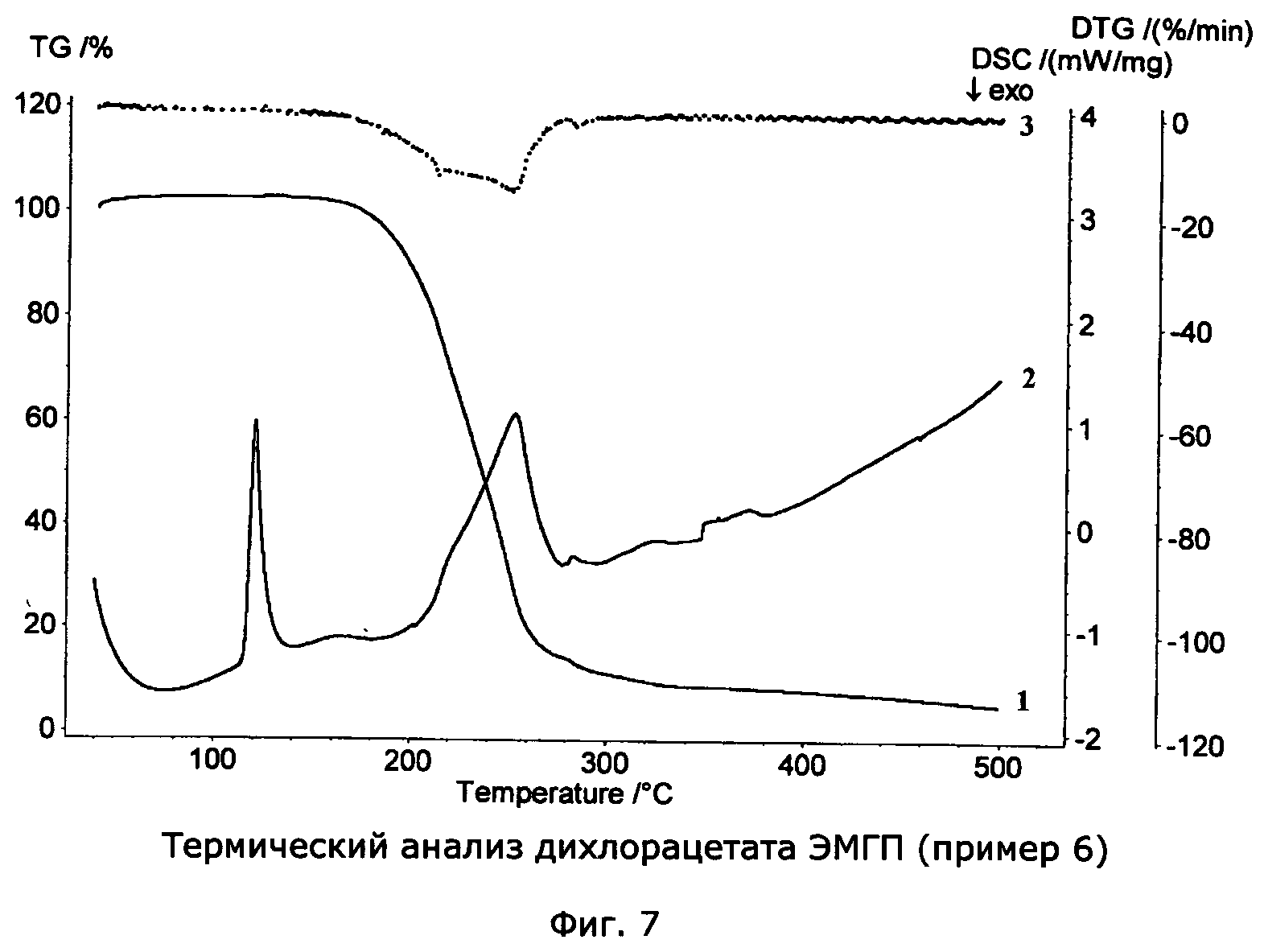

Фиг.7 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 6)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

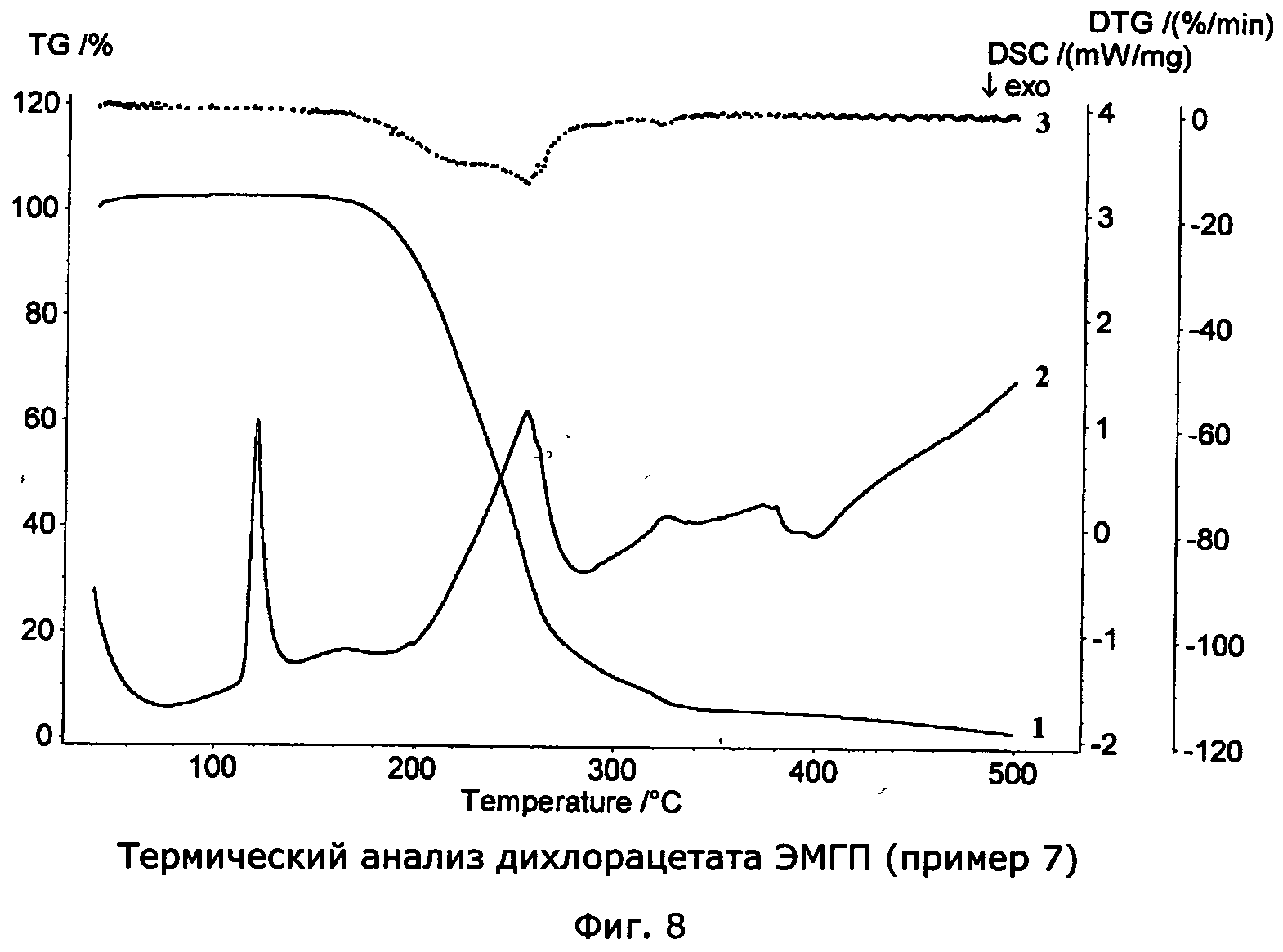

Фиг.8 - Термический анализ дихлорацетата ЭМГП (пример 7)

Кривая 1 - кривая TG

Кривая 2 - кривая DSC

Кривая 3 - кривая DTG

Осуществление изобретения Пример 1. Получение дихлорацетата ЭМГП из воды дистиллированной. В химический стакан, снабженный фторопластовой мешалкой с электромеханическим приводом, загружают 25 мл воды дистиллированной, 5 г ЭМГП (0,036 моль) и 4,58 г (0,036 моль) дихлоруксусной кислоты, включают мешалку. Реакционную массу перемешивают в течение получаса при комнатной температуре. Образовавшуюся суспензию выдерживают в течение 12-18 часов. Фильтруют на фильтре Шотта, сушат. Получают 8,8 г продукта (0,033 моль). Выход 91,9% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,10; H 5,01; N 5,30; O 18,01; Cl 26,58.

ЯМР1H (ДМСО d6), δ, ppm: 1,17 (-CH3, t, 3H); 2,45 (CH3 -C6, s, 3H); 2,80 (-CH2-, k, 2H); 6,34 (-CHCl2, s, 1H); 7,24 (C4-H, d, 1H); 7,50 (C5-H, d, 1H).

ЯМР13C (ДМСО d6), δ, ppm: 12,95 (-CH3); 20,87 (CH3 -C6); 23,68 (-CH2-); 68,60 (-CHCl2); 123,74 (C5); 126,86 (C4); 144,84 (C6); 147,90 (C2); 150,87 (C3); 166,36 (-COO-).

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2860-2973 (валентн. -CH2-, -CH3); 2000-2800 (валентн. NH+); 1820, 1650 (валентн. СОО-); 1630 (валентн. C=N+ пиридин, кольцо); 1600, 1550, 1455 (-С=С- пиридин, кольцо); 1391 (дефор. ассим. -CH3); 1430 (ножнич. -CH2); 1380 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1308 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1233 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1000, 1150, 1177, 1050, 950 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 837 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 772, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 624 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,14; 8,28; 11,68; 11,88; 12,03; 16,28; 16,58; 16,90; 17,85; 18,18; 18,58; 19,48; 19,74; 20,39; 22,54; 23,06; 23,26; 23,98; 24,38; 25,19; 25,58; 25,76; 26,08; 26,36; 26,54; 27,03; 29,52; 32,68; 33,14; 33,75; 36,74; 37,00.

Термический анализ (Фиг.2):

При температуре 120,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 183,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 256,0°C). При температуре 289-342°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 327,0°C). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 2. Получение дихлорацетата ЭМГП из этанола.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя используют 25 мл этанола. Получают 3,3 г продукта (0,012 моль). Выход 34,4% от теории. Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,07; H 4,95; N 5,30; O 17,98; Cl 26,70.

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2870-2976 (валентн. -CH2-, -CH3); 2000-2800 (валентн. NH+); 1819, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. С=N+ пиридин, кольцо); 1600, 1551, 1460 (-С=С- пиридин, кольцо); 1400 (дефор. ассим. -CH3); 1430 (ножнич. -CH2); 1381 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1300 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1237 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1170, 1150, 1047, 1000, 950 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 830 (деформ. COO-); 713 (маятн. -CH2-); 775, 805, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 630 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,10; 8,28; 11,88; 16,10; 16,32; 16,64; 17,06; 17,85; 18,22; 18,58; 20,22; 20,42; 20,68; 22,64; 22,92; 23,06; 24,02; 24,35; 24,98; 25,18; 25,58; 25,80; 26,06; 26,42; 26,58; 29,38; 31,54; 32,69; 33,10; 33,81; 36,56; 36,89; 39,97; 42,68.

Термический анализ (Фиг.3):

При температуре 121,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 188,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 258,0°C). При температуре 290-346°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 328,0°C). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 3. Получение дихлорацетата ЭМГП из 2-пропанола.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя используют 25 мл 2-пропанола. Получают 7,7 г продукта (0,029 моль). Выход 80,4% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,12; H 4,96; N 5,25; O 17,99; Cl 26,68.

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2860-2976 (валентн. -CH2-, -CH3) 2000-2800 (валентн. NH+); 1826, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. С=N+ пиридин, кольцо); 1598, 1550, 1460 (-C=C- пиридин, кольцо); 1400 (дефор. ассим. -CH3); 1430 (ножнич. -CH2); 1382 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1304 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1250 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1178, 1150, 1047, 1000, 950 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 830 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 775, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 630 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,12; 8,28; 11,89; 15,86; 16,38; 16,64; 16,83; 17,85; 18,22; 18,54; 18,72; 20,20; 20,42; 20,66; 22,58; 23,08; 24,00; 24,36; 25,18; 25,56; 26,12; 26,58; 29,30; 29,56; 29,92; 32,40; 32,69; 33,12; 33,46; 33,68; 33,84; 36,58; 36,92; 39,97; 42,67.

Термический анализ (Фиг.4): При температуре 115,0°С наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 191,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 256,0°C). При температуре 281-304°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 289,0°С). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 4. Получение дихлорацетата ЭМГП из ацетона.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя используют 25 мл ацетона. Получают 8,9 г продукта (0,033 моль). Выход 92,9% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,20; H 4,99; N 5,26; O 18,02; Cl 26,53.

ИК-спектр (см-1): 3200-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2870-2976 (валентн. -CH2-, -CH3) 2000-2800 (валентн. NH+); 1823, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. C=N+ пиридин, кольцо); 1600, 1553, 1460 (-C=C- пиридин, кольцо); 1396 (дефор. ассим. -CH3); 1441 (ножнич. -CH2); 1380 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1308 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1230 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1180, 1150, 1044, 1000, 956 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 830 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 775, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 630 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,14; 8,28; 11,90; 15,43; 15,84; 16,39; 16,67; 16,86; 17,86; 18,18; 18,73; 20,42; 20,72; 22,50; 22,77; 22,99; 23,08; 24,01; 24,24; 24,39; 25,18; 25,58; 25,80; 26,07; 26,43; 26,59; 28,18; 28,92; 29,40; 29,89; 32,68; 33,13; 33,82; 34,12; 36,92; 37,16; 40,07; 41,28; 42,68; 49,99.

Термический анализ (Фиг.5):

При температуре 120,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 185,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 257,0°C). При температуре 302-348°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 329,0°C). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 5. Получение дихлорацетата ЭМГП из 2-бутанона.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя берут 25 мл 2-бутанона. Получают 8,8 г продукта (0,033 моль). Выход 91,9% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,20; H 4,90; N 5,28; O 18,02; Cl 26,60.

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2879-2976 (валентн. -CH2-, -CH3) 2000-2800 (валентн. NH+); 1826, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. C=N+ пиридин, кольцо); 1600, 1550, 1460 (-C=C- пиридин, кольцо); 1393 (дефор. ассим. -CH3); 1438 (ножнич. -CH2); 1380 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1308 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1234 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1177, 1150, 1050, 1000, 952 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 840 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 774, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 627 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,16; 8,30; 11,89; 15,84; 16,30; 16,64; 16,88; 17,85; 18,22; 18,64; 20,20; 20,40; 20,64; 22,58; 22,90; 23,10; 24,04; 24,40; 25,19; 25,58; 25,76; 26,02; 26,16; 26,46; 26,60; 28,16; 28,90; 29,26; 29,54; 32,68; 33,00; 33,16; 33,82; 36,60; 36,78; 36,94; 40,25; 42,69.

Термический анализ (Фиг.6): При температуре 121,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 198,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 252,0°C). При температуре 290-332°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 313,0°С). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 6. Получение дихлорацетата ЭМГП из диоксана.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя используют 25 мл диоксана. Получают 9,3 г продукта (0,035 моль). Выход 97,1% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,17; H 5,00; N 5,32; O 17,96; Cl 26,55.

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2870-2979 (валентн. -CH2-, -CH3); 2000-2800 (валентн. NH+); 1816, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. C=N+ пиридин, кольцо); 1604, 1551, 1460 (-C=C- пиридин, кольцо); 1400 (дефор. ассим. -CH3); 1430 (ножнич. -CH2); 1388 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1308 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1230 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1174, 1150, 1047, 1000, 950 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 843 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 772, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 633 (валентн. C-Cl); 512 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,04; 8,18; 11,89; 15,83; 16,40; 16,63; 17,85; 18,64; 19,92; 20,36; 22,56; 23,00; 24,07; 24,36; 25,18; 25,76; 26,09; 26,50; 28,21; 28,90; 29,47; 32,74; 33,08; 33,79; 34,26; 35,96; 36,91; 40,08; 40,64; 41,28; 42,67; 43,80; 43,99; 49,99.

Термический анализ (Фиг.7): При температуре 121,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 182,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 254,0°C). При температуре 227-297°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 283,0°C). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 7. Получение дихлорацетата ЭМГП из ацетонитрила.

Опыт проводят по примеру 1, но в качестве растворителя используют 25 мл ацетонитрила. Получают 8,9 г продукта (0,033 моль). Выход 92,9% от теории.

Элементный анализ:

Вычислено, %: C 45,13; H 4,93; N 5,26; O 18,04; Cl 26,64.

Найдено, %: C 45,23; H 4,98; N 5,25; O 17,95; Cl 26,59.

ИК-спектр (см-1): 3250-3700 (валентн. -OH, ассоцииров. группа); 3000 (валентн. Ar-H); 2870-2979 (валентн. -CH2-, -CH3); 2000-2800 (валентн. NH+); 1823, 1650 (валентн. COO-); 1630 (валентн. C=N+ пиридин, кольцо); 1600, 1550, 1460 (-C=C- пиридин, кольцо); 1390 (дефор. ассим. -CH3); 1430 (ножнич. -CH2); 1388 (деформ. симм. -CH3); 1350, 1330 (веер, крутильн. -CH2-); 1311 (валентн. -C-O- пиридин, кольцо); 1233 (деформ. -C-OH пиридин, кольцо); 1177, 1150, 1050, 1000, 949 (плоск, деформ. C-H пиридин, кольцо); 900, 840 (деформ. COO-); 710 (маятн. -CH2-); 775, 800, 820 (неплоск. деформ. C-H пиридин, кольцо); 627 (валентн. C-Cl); 509 (деформ. C-Cl).

Рентгенфазовый анализ:

Характеристические пики при (2θ±0,2)°: 8,06; 8,28; 11,89; 15,86; 16,30; 16,62; 16,84; 17,84; 18,26; 18,58; 18,70; 19,86; 20,20; 20,40; 22,55; 23,04; 24,00; 24,36; 25,18; 25,44; 25,58; 25,72; 25,98; 26,08; 26,36; 26,52; 28,24; 28,90; 29,26; 29,40; 29,90; 32,70; 33,12; 33,80; 34,06; 36,42; 36,58; 36,94; 37,14; 40,13; 49,96.

Термический анализ (Фиг.8): При температуре 121,0°C наблюдается выраженный эндотермический эффект, отвечающий плавлению образца (образец плавится без разложения). При температуре выше 181,0°C начинается процесс разложения соли, сопровождающийся эндотермическим эффектом (максимум при 256,0°C). При температуре 289-337°C происходит дальнейшее разложение образующихся продуктов при выраженном эндотермическом эффекте (максимум при 325,0°C). При дальнейшем росте температуры образец окисляется и выгорает.

Пример 8. Антигипоксическая активность дихлорацетата ЭМГП на модели гипоксии гермообъема.

Поскольку известные соли 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина обладают антигипоксическим действием вероятно предположить такое же действие и у новой соли.

Антигипоксическую активность дихлорацетата ЭМГП изучали на модели гипоксии гермообъема [Бобков Ю.Г., Лосев А.С. и др. Методические рекомендации по скринингу и доклиническому испытанию антигипоксических средств. - М., 1989. - 20 с.], на фоне гипоксической травмы оценивали влияние препарата на функциональное состояние животных, а именно на:

- ориентировочно-исследовательское поведение в условиях методики "открытого поля" [Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. / Под ред. Батуева А.С. - М.: Высшая школа, 1991. - 398 с., Walsh R.N., Cummins R.A. The open-field test: A critical review. // Psychol. Bull. - 1976. - V.83. - P.482-504];

- эмоциональную реакцию по методу Brady & Nauta [Brady J.V., Nauta WJ.H. Subcortical mechanisms in emotional behavioral affective changes following septal forebrain lesions in albino rat. // J. Comparative And Phisiol. Psychol. - 1953. - V.46. - N 3. - P.339-341] в модификации для мышей [Суслов Н.И. Патогенетическое обоснование психофармакологических эффектов препаратов природного происхождения (экспериментальное исследование): Дисс. д-ра мед. наук. / Ин-т фармакологии. - Томск, 1995. - 406 с.].

- способность к выработке и воспроизведению условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) [Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. / Под ред. Батуева А.С.. - М.: Высшая школа, 1991. - 398 с.].

Методика эксперимента:

Модель гипоксии гермообъема:

Животных помещали в термокамеру, представляющую собой стеклянный сосуд с выверенным объемом в 500 мл (±<1,0%), с герметически закрывающейся крышкой. При появлении первого атонального вздоха или предсмертного судорожного припадка животных извлекали и давали "раздышаться". Функциональные нарушения со стороны центральной нервной системы, вызванные гипоксическим воздействием, оценивались по изменению ориентировочно-исследовательского поведения в «открытом поле» и сохранности УРПИ.

1. Изучение ориентировочно-исследовательского поведения

Экспериментальная установка "открытое поле" представляла собой камеру размером 40×40×20 см. Стенки камеры белого цвета; пол камеры разделен на 16 квадратов, в каждом из которых круглое отверстие диаметром 3 см. Сверху камера освещалась электрической лампой накаливания мощностью 100 ватт, расположенной на высоте 1 м от пола. Животное помещалось в один из углов экспериментальной установки. Регистрировали количество перемещений с квадрата на квадрат (горизонтальная активность), количество вставаний на задние лапки (вертикальная активность), количество обследований отверстий (норковый рефлекс), количество умываний (груминг) и количество актов дефекации (по количеству фекальных шариков) в первую минуту и в две последующие. Результаты первой и двух последующих минут эксперимента оценивались отдельно и в сумме. Активность на первой минуте характеризует инстинктивно-обусловленное поведение, на двух последующих минутах

- степень адаптации животного к изменившимся условиям.

На основании результатов исследования рассчитывали коэффициенты соотношения активности животных в первую и две последующие минуты эксперимента: коэффициент суммарной двигательной активности (КСДА), коэффициент горизонтальной активности (КГОР), коэффициент норкового рефлекса (КНОР), представляющие собой отношение показателя активности животных в первую минуту эксперимента к его активности в две последующие минуты по соответствующим показателям. Рассчитывали коэффициенты асимметрии поведения за первый (КАСС(1)) и второй (КАСС(2)) периоды наблюдения в виде отношения количества горизонтальных перемещений к суммарной двигательной активности, выраженный в процентах.

Количество пересеченных квадратов характеризует спонтанную двигательную активность животных, сумма стоек и заглядываний в отверстия - суммарную ориентировочно-исследовательскую активность. Поведение животного при груминге отражает степень его эмоционального напряжения: частый кратковременный (до 5 с)

- тревожное состояние, редкий и продолжительный - состояние комфорта. Вегетативные показатели стресса (число болюсов дефекации и уринаций) также характеризуют эмоциональное напряжение животных.

2. Эмоциональная реакция по методу Brady & Nauta

Эмоциональная реакция регистрировалась каждый день дважды - до изучения ориентировочно-исследовательского поведения и после.

Оценивались следующие показатели:

- сопротивление захвату в клетке, где животное постоянно живет;

- реакция на захват рукой (при выполнении этого теста животное помещалось на плоскую поверхность и захватывалось в ладонь);

- мышечный тонус (оценивали при взятии животного в ладонь);

- реакция на приближение пинцета (при выполнении этого теста животное помещалось на плоскую поверхность, после чего к его носу подносили пинцет на расстояние до 0,5 см, так, чтобы животное могло видеть его приближение);

- реакция на толчок пинцетом (при выполнении этого теста животное помещалось на плоскую поверхность, после чего его толкали пинцетом; пинцет подносили так, чтобы животное не видело его приближение);

- дефекация и мочеиспускание (регистрировали на всем протяжении эксперимента);

- вокализация (регистрировали на всем протяжении эксперимента);

- характерное движение хвостом.

Вся процедура выполнялась для каждого животного отдельно. Каждый показатель оценивался по четырехбальной системе (0 баллов - отсутствие писка и дефекации с мочеиспусканием). Показателем служила сумма баллов по всем тест-воздействиям без дифференцировки по отдельным тестам, которая давала общую оценку эмоциональной реакции.

3. Выработка и воспроизводство УРПИ

Данная методика основана на подавлении врожденного рефлекса предпочтения темного пространства, имеющегося у грызунов.

Экспериментальная установка представляла собой камеру, состоящую из двух отсеков: большого - освещенного и малого - темного. Животное помещалось в светлый отсек и вскоре (через 10-20 с), в силу врожденного рефлекса предпочтения темного пространства, переходило в темный отсек. После этого дверка, соединяющая оба отсека, перекрывалась, и на пол темного отсека, состоящего из параллельно чередующихся электродов, подавали электрический ток импульсами продолжительностью 50 Мс, частотой 5 Гц и амплитудой 50 мА. Через 10 секунд дверку открывали, и животное могло выскочить в светлый отсек с обычным полом. В результате описанной процедуры у животных вырабатывался условный рефлекс избегания темного пространства. При проверке воспроизводимости рефлекса животных помещали в светлый отсек в угол противоположный от входа в темный отсек и наблюдали за ними в течение трех минут. Рефлекс считался выработанным, если в течение трех минут наблюдения животное ни разу не посетило темный отсек или время первого захода (латентное время захода) превышало 150 с. О качестве рефлекса судили по доле животных с наличием рефлекса. Животные, которые после помещения в светлый отсек сохраняли неподвижность и не приближались ко входу в темный отсек, при подсчете результатов не учитывались.

Проверку рефлекса осуществляли через 48 часов после выработки. В день проверки сохранности рефлекса животным вводили препарат, чтобы исключить влияние феномена диссоциации. При проверке воспроизводимости рефлекса животных помещали в светлый отсек в угол противоположный от входа в темный отсек и наблюдали за ними в течение трех минут. Регистрировали латентное время захода и суммарное время пребывания в темном отсеке (время темного отсека). Кроме того, регистрировалось количество животных, сохранивших выработанный рефлекс (не заходивших в темный отсек в течение 150 с) (Табл.1).

В эксперименте сравнивали показатели, определяющие степень обученности животных и состояние памяти - чем значительнее увеличивается латентный период захода животного в темный отсек, тем больше обученность и сохранение памятного следа. Общее время нахождения в темном отсеке, регистрируемое при воспроизведениях навыка, также отражает сохранность памятного следа у животного, чем меньше времени животное проводит в темном отсеке, тем лучше оно помнит о нанесенном ему здесь электроболевом раздражении.

В качестве препарата сравнения использовали сукцинат ЭМГП, известный как препарат Мексидол.

Исследования были проведены на 100 белых беспородных мышах обоего пола. Экспериментальные животные содержались в клетках по 6-8 шт. на подстилке из опилок хвойных деревьев при естественном световом режиме в условиях свободного доступа к воде и пище. Животные получали стандартный виварный корм. За 2 часа до введения исследуемых соединений корм из клеток убирался. Исследовались две действующие дозы в 50 мг/кг и в 100 мг/кг. Взвеси, получаемые из двух порошкообразных рецептур путем растворения в 1% крахмальной слизи, вводили внутрижелудочно с помощью атравматического зонда ежедневно на протяжении 4 дней. Последнее введение осуществляли на 5 день за час пред гипоксией.

О достоверности различий судили проверкой вероятности нулевой гипотезы по методу Стьюдента-Фишера и по методу Вилкинсона.

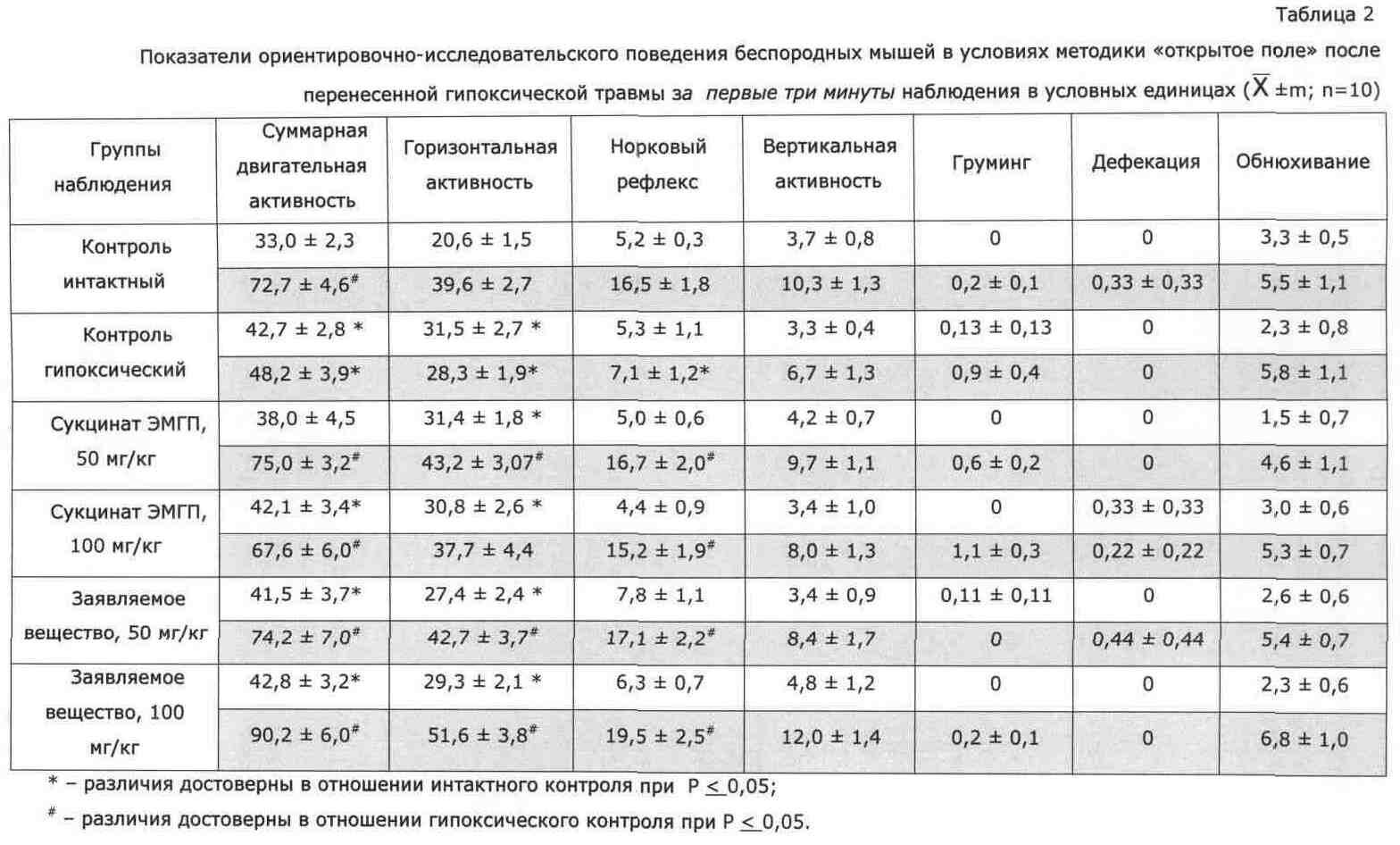

Количественные значения коэффициентов и показателей, характеризующих функциональное состояние животных после гипоксической травмы, представлены в таблицах 1-4.

|

- в первую минуту наблюдения

- в первую минуту наблюдения

- во вторую и третью минуты наблюдения

- во вторую и третью минуты наблюдения

|

|

Результаты:

В группе испытуемых животных, которым был введен дихлорацетат ЭМГП, на этапе воспроизведения навыка УРПИ наблюдалось увеличение латентного времени захода животных в темный отсек и уменьшение времени пребывания в нем по отношению к контролю (Табл.1), доля животных с наличием рефлекса через 48 часов выше, даже чем в интактном контроле. Такое положительном влияние дихлорацетата ЭМГП на обучаемость и память животных, замедление угасания памятного следа в динамике свидетельствуют о наличии ноотропного действия у заявляемого вещества. Ноотропное действие дихлорацетата ЭМГП сопоставимо с эффектом сукцината ЭМГП.

В методике «открытое поле» у животных, которым был введен дихлорацетат ЭМГП, во вторую и третью минуты наблюдения увеличивалась суммарная двигательная активность (показатель, характеризующий скорость ориентировочных реакций у животных), норковый рефлекс и вертикальная активность (исследовательская деятельность), при этом показатели, характеризующие эмоциональное напряжение животных (груминг, обнюхивание), восстановились до интактного контроля (Табл.2). Эти данные позволяют говорить о положительном влиянии дихлорацетата ЭМГП на адаптацию животных после перенесенного стресса и его антигипоксическом действии.

В первую минуту наблюдения у животных группы гипоксического контроля значение коэффициента асимметрии поведения заметно выше, чем значение аналогичного коэффициента для группы интактного контроля (Табл.3). Данное обстоятельство говорит о наблюдаемом повышении уровня тревожности и ухудшении когнитивных функций у животных, перенесших гипоксическую травму. У группы животных, получавших дихлорацетат ЭМГП, отмечалось снижение значения коэффициента асимметрии поведения почти до уровня интактного контроля (Табл.3). То есть введение заявляемого вещества приводит к уменьшению уровня тревожности животных, что позволяет говорить об анксиолитическом действии дихлорацетата ЭМГП. Это же подтверждает и анализ эмоциональной реакции животных на внешние раздражители после перенесенной гипоксической травмы (Табл.4). Исследуемые вещества (дихлорацетат ЭМГП и сукцинат ЭМГП) в одинаковой мере усиливали эмоциональный ответ животных на внешние раздражители при отчетливом снижении уровня эмоционального реагирования у животных гипоксического контроля.

Причем анксиолитический эффект не сопровождается нарушением памяти (см. воспроизведение УРПИ), как, например, у бенздиазепиновых транквилизаторов. Кроме того, дихлорацетат ЭМГП даже в дозе 100 мг/кг не оказывает седативного действия (не угнетает ориентировочно-исследовательского поведения в методике «открытого поля» и сохраняет ответ на внешние раздражители). Для сравнения, у традиционных транквилизаторов анксиолитический эффект сопровождается седативным действием. Так, диазепам в дозе 2 мг/кг, вызывающей анксиолитический эффект, уменьшает двигательную активность в открытом поле в 5 раз, а алпразолам (0,5 мг/кг) в 2,8 раза [Воронина Т.А. Антиоксидант Мексидол. Основные нейропсихотропные эффекты и механизм действия. // Психофармакология. Биология. Наркология. - 2001. - Т.1. - №1. - С.2-12].

Значения коэффициентов КГОР, КНОР и КСДА для группы, получающей дихлорацетат ЭМГП, сопоставимо со значением этих коэффициентов группы интактных животных (Табл.3). То есть введение заявляемого вещества приводит к восстановлению ориентировочных и исследовательских функций животных после перенесенной гипоксической травмы, что позволяет говорить об адаптогенном действии дихлорацетата ЭМГП.

Результаты исследований свидетельствуют о способности дихлорацетата ЭМГП защищать центральную нервную систему от наиболее распространенных травмирующих воздействий - гипоксии и психоэмоционального перенапряжения и корригировать расстройства высшей нервной деятельности (когнитивных функций), вызываемые патологическими факторами. Таким образом, предлагаемое средство проявляет антигипоксическое, ноотропное (антиамнестические), адаптогенное и анксиолитическое действие.

Изучение антигипоксической активности дихлорацетата ЭМГП на представленной модели показало, что заявляемое вещество обладает более выраженными антигипоксическим и ноотропным действием, чем препарат сравнения сукцинат ЭМГП.

Пример 9. Антиатеросклеротическое и гиполипидемическое действие дихлорацетата ЭМГП.

Биологическое действие дихлорацетата ЭМГП изучали на трех моделях:

1. экспериментальная гиперлипидемия, вызванная введением детергента;

2. экспериментальный атеросклероз, вызванный гиперлипидемической диетой;

3. экспериментальный липолиз, вызванный введением адреналина.

Исследования проводили в соответствии с:

- Экспериментальное изучение гиполипидемических и антиатеросклеротических средств: Методические рекомендации. Минздрав СССР, Фармакологический Комитет. - М., 1988. - 16 с.;

- Методические рекомендации по изучению гиполипидемического и антиатеросклеротического действия лекарственных средств [Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / Под ред. А.Н. Миронова. - М.: Гриф и К, 2012. - с.445-453];

- Методические рекомендации по доклиническому изучению лекарственных средств для коррекции сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома [Там же, С.685-700].

В качестве препарата сравнения использовали сукцинат ЭМГП.

Методика эксперимента:

1. Модель экспериментальная гиперлипидемия, вызванная введением детергента

Исследование проводили на белых крысах-самцах массой 220-240 г.

Гиперлипидемия вызывалась введением тритона WR-1339 в дозе 250 мг/кг внутрибрюшинно однократно.

Взвеси, получаемые из двух порошкообразных рецептур (дихлорацетата ЭМГП и сукцината ЭМГП) путем растворения в 1% крахмальной слизи, вводили внутрижелудочно с помощью атравмвтического зонда в дозе 20 мг/кг в течение 10 дней до введения детергента. Последнее введение рецептур - одновременно с введением детергента.

Забор крови осуществляли после декапитации животных через 12 часов после введения детергента. В этот период животные были лишены пищи.

Определяли содержание в сыворотке крови общих липидов (ОЛ) унифицированным методом Зольнера, Кирша и Кнайта; общего холестерина (ОХ) - ферментативным методом Илька; триглицеридов (ТГ) - методом Ганделя и Зильверсмита [Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / Под ред. В.В Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.].

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили по Стьюденту-Фишеру.

Результаты исследования представлены в таблице 5.

|

2. Модель экспериментальный атеросклероз, вызванный гиперлипидемической диетой

Исследование проводили на белых крысах-самцах массой 220-240 г. В качестве модели индуцирования атеросклероза у животных использовали диету, пересыщенную жирами [Воспроизведение заболеваний у животных для экспериментальных, терапевтических исследований / Под ред. Н.В. Лазарева. - Л.: Мед-ГИЗ, 1954. - с.54-55, 221-225]. Экспериментальные животные получали гомогенный корм следующего состава:

|

кроме этого, животным дополнительно внутрижелудочно вводили 10% масляный раствор холестерина в дозе 100 мг/кг.

Взвеси, получаемые из двух порошкообразных рецептур (дихлорацетат ЭМГП и сукцинат ЭМГП) путем растворения в 1% крахмальной слизи, вводили внутрижелудочно с помощью атравматического зонда в дозе 20 мг/кг за час до введения холестерина на протяжении 1,5 месяцев на фоне указанной выше диеты.

Животные интактной группы получали виварный корм.

Забор крови осуществляли после декапитации животных через 18 часов после последнего введения рецептур. Умерщвленные декапитацией животные подвергались патологоанатомическому вскрытию, проводилось гистологическое исследование аорты.

Определяли содержание в сыворотке крови В-липопротеидов (В-ЛП) турбометрическим методом; свободных (неэтерифицированных) жирных кислот (НЭЖК) - титрометрически, общего билирубина (ОБ) - спектрофотометрически; фосфолипидов (ФЛ) - по содержанию общего фосфора; ОЛ; ОХ; и ТГ [Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / Под ред. В.В. Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с., Колб В.Г., Камышников B.C. Клиническая биохимия. - Минск: Беларусь, 1976. - с.150-171]. Так же фиксировали динамику веса животных.

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили по Стьюденту-Фишеру.

Результаты исследования представлены в таблице 6.

|

3. Модель экспериментальный липолиз, вызванный введением адреналина

Исследование проводили на белых крысах-самцах массой 200 г.

Для стимуляции липолиза животным вводили адреналин в дозе 1,5 мг/кг внутрибрюшинно однократно.

Взвеси, получаемые из двух порошкообразных рецептур (дихлорацетат ЭМГП и сукцинат ЭМГП) путем растворения в 1% крахмальной слизи, вводили профилактически внутрижелудочно с помощью атравматического зонда в дозе 20 мг/кг на протяжении 10 дней.

Через 2 часа после последнего введения рецептур животным вводили адреналин. Через 30 мин после инъекции адреналина забирали кровь животных после декапитации. Определяли содержание в сыворотке крови НЭЖК.

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили по Стьюденту-Фишеру.

Результаты исследования представлены в таблице 7.

|

Введение животным детергента вызывает у них значительную гиперлипидемию, о чем и свидетельствует многократное увеличение содержания в крови животных группы гиперлипидемического контроля ОЛ, ОХ и ТГ (Табл.5). Это связано со способностью тритона WR-1339 связывать липиды плазмы крови с образованием изолированных от действия липазы мицелл. При этом нарушается обмен липидов между кровью и тканями, возникающий вследствие дефицита липидов по механизму обратной связи, стимулирует синтез липидов в печени, что и приводит к выраженному увеличению их уровня в крови. Введенные рецептуры (дихлорацетата ЭМГП и сукцината ЭМГП) в равной мере понижали содержание ОЛ, ОХ, ТГ в крови животных после экспериментальной гиперлипидемии (Табл.5), что свидельствует о наличии у исследуемых веществ гиполипидемического действия.

На использованной модели атеросклероза показано, что в крови животных группы атеросклеротического контроля значительно возросло содержание ОЛ, ОХ, ТГ, В-ЛП, ОБ; а содержание ФЛ, наоборот, снизилось с увеличением коэффициента атерогенности (Табл.6). Вскрытие животных группы атеросклеротического контроля выявило наличие на аортах животных жировых полосок и пятен бледно-желтого цвета, при гистологическом исследовании определялись атеросклеротические бляшки с ксантомными клетками. В группах животных, получавших рецептуры, наблюдалась нормализация показателей липидного обмена (Табл.6). Животные были активны, без признаков ожирения. Морфологически аорты животных, получавших рецептуры, не отличались от аорт животных группы интактного контроля. Таким образом, исследуемые вещества обладают антиатеросклеротическим действием

На модели экспериментального липолиза, вызванного введением адреналина, показано, что в механизме действия исследуемых веществ определенную роль играет угнетение липолиза, о чем и свидетельствуют данные, представленные в таблице 7.

Пример 10. Изучение токсичности дихлорацетата ЭМГП. Исследования проводили согласно:

- Методические указания по изучению общетоксического действия фармокологических веществ [Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / Под ред. Р.Ю. Хабриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2005. - 832 с.];

- Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище [МУК 2.3.2. 721-98. - М.: Федеральный Центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. - 87 с.];

- Правила доклинической оценки безопасности фармокологических средств (GLP) [РД 64-126-91. - М.: Минмедпром СССР, 1992. - 45 с.]; Методика эксперимента:

Взвеси, получаемые из двух порошкообразных рецептур (дихлорацетата ЭМГП и сукцината ЭМГП) путем растворения в 1% крахмальной слизи, вводили внутрижелудочно с помощью атравматического зонда, в возрастающих дозах по Литчфилду-Уилкоксону.

В исследованиях использовали белых крыс обоего пола стандартной массы. Животные распределялись по группам случайным образом методом рандомизации. Каждая доза исследовалась на двух экспериментальных группах, состоящих из 6 животных одного пола. Аналогичным по численности и тендерному составу контрольным группам животных внутрижелудочно, аналогичным способом вводили эквивалентные объемы дистиллированной воды.

Регистрировали летальность, время гибели животных. Описывали результаты ежедневного наблюдения общего состояние и поведения животных, симптоматику отравления. Период наблюдений составлял 5 суток. Погибшие и умерщвленные декапитацией животные подвергались патологоанатомическому вскрытию, выявлялись морфологические изменения во внутренних органах.

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили по Стьюденту-Фишеру.

Зависимость летальных эффектов от доз исследуемых веществ представлена в таблице 8.

Результаты ежедневного наблюдения общего состояния и поведения животных:

Введение рецептуры в токсических дозах через 30-40 мин сопровождалось развитием заторможенности, гиподинамики, атаксии, тремором, взъерошенностью шерсти, гиперсаливацией. В течение 2 часов развивались приступы клоникотонических судорог с нарушением акта дыхания. Гибель животных наблюдалась в течение 7-9 часов при появлении отдышки и паралича. Выжившие животные были заторможены, гиподинамичны, имели неопрятный вид.

Результаты патологоанатомического вскрытия животных:

Морфологически внутренние органы животных, получавших дихлорацетат ЭМГП, не отличались от внутренних органов животных, получавших сукцинат ЭМГП.

|

При вскрытии через день после острого введения выявлено; листки плевры и органы грудной клетки не изменены. Легкие бледно-розовые, воздушные, без уплотнений на ощупь. Размеры сердца в пределах нормы. В полостях сердца содержится небольшое количество жидкой крови. Мышца сердца плотная, коричневой окраски. Желудок заполнен небольшим количеством плотной пищи. Слизистая оболочка блестящая, складчатая, слегка розоватой окраски. Слизистая тонкого кишечника блестящая, гладкая, розоватой окраски. Размеры и форма печени не отличаются от контроля. Поверхность печени гладкая. Капсула тонкая, прозрачная. Рисунок печени на разрезе не изменен. Ткань печени умеренно полнокровна. Почки обычной величины и формы, коричневатого цвета, плотные, с отчетливым корковым и мозговым веществом на срезе. Щитовидная железа, надпочечники и поджелудочная железа по внешнему виду не отличаются по внешнему виду от контроля.

Сосуды легких умеренно полнокровны. Эпителий альвеол и внутрилегочных бронхов изменений не представлял. Альвеолы были заполнены воздухом. Отека либо воспаления легочной ткани не наблюдалось. Миофибриллы левого желудочка сердца и межжелудочковой перегородки имели отчетливую поперечную исчерченность, ядра кардиомиоцитов были светлыми. Сосуды миокарда умеренно полнокровные. Дольчатое строение печени сохранялось. Границы гепатоцитов были четкими, цитоплазма гепатоцитов - слабобазофильной, зернистой; ядра с достаточным содержанием хроматина и тонкой ядерной мембраной.

Таким образом, результаты токсикометрии, данные наблюдения за экспериментальными животными на протяжении 5 дней после острого введения и данные некропсии позволяют отнести новую соль ЭМГП к VI классу [Н. Hodge et al. Clinical Toxicology of Commercial Products. Acute Poisoning. Ed. IV, Baltimore, 1975, 427 p.] - относительно безвредные лекарственные средства. Т.е. дихлорацетат ЭМГП обладает меньшей токсичностью, чем сукцинат ЭМГП, отнесенный к V классу - практически нетоксичные лекарственные средства.

Пример 11. Определение стабильности дихлорацетата ЭМГП.

Для определения стабильности образец, полученный по примеру 3, хранят в банке темного стекла в обычных условиях, в защищенном от света месте. В качестве образца сравнения используют сукцинат ЭМГП, полученный в лабораторных условиях известным методом [RU 2210568, опубл. 20.08.2003]. Результаты приведены в таблице 9, из которых видно, что заявляемое вещество не обладает гигроскопичностью и при длительном хранении не подвергается окислению с образованием окрашенных продуктов. Близкое по структуре и свойствам вещество - сукцинат ЭМГП оказалось существенно менее стабильным.

|

Пример 12. Определение стабильности дихлорацетата ЭМГП.

В трехгорлую колбу объемом 2 л, снабженную фторопластовой лопастной мешалкой, загружают 1900 мл воды для инъекций. При включенной мешалке вносят 100 г дихлорацетата ЭМГП и перемешивают до полного растворения. Полученный раствор сливают в мерную колбу 2 л, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Затем раствор фильтруют через пакет мембранных фильтров (0.45 и 0.22 мкм), разливают в ламинарном шкафу в ампулы из стекла типа HC-33 по 2 мл, запаивают и стерилизуют автоклавированием при (122±1)°C в течение 8 минут. После просмотра на механические включения получают 995 ампул.

Аналогично готовят и ампулируют раствор сукцината ЭМГП; после просмотра на механические включения получают 982 ампулы.

Растворы из ампул анализируют на цветность (оптическая плотность при 400 нм) сразу после автоклавирования и в процессе хранения. Ампулы хранят в защищенном от света месте в нормальных условиях.

Результаты приведены в таблице 10. Из них следует, что 5%-ный раствор дихлорацетата ЭМГП стабилен при хранении; в то время как 5%-ный раствор сукцината ЭМГП, полученный и хранящийся в идентичных условиях, окрашивается, при этом окраска отдельных ампул сильно различается (что считается браком по неоднородности серии).

|

; n=10)

; n=10)