Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ КАРДИАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ Х

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно, к кардиологии, и может быть использовано при диагностике и лечении ИБС при неизмененных/малоизмененных коронарных артериях (Кардиальном синдроме X).

Обращение к проблемам ишемической болезни сердца (ИБС) и ее малоизученным формам (кардиальному синдрому Х - КСХ), обусловлено следующими причинами: ИБС занимает лидирующее место в структуре общей и внезапной смертности в нашей стране; при общей заболеваемости ИБС, количество больных с симптомами стенокардии и неизмененными коронарными артериями составляет огромную популяцию; эффективные алгоритмы и высокодостоверные критерии неинвазивной диагностики КСХ до сих пор не разработаны.

Диагноз "Кардиальный синдром X" (КСХ) - устанавливается при наличии приступов стенокардии, документированной ишемии миокарда при отсутствии гемодинамически значимых стенозов в коронарных артериях (стенозы ≤50% или интактные коронарные артерии) и отсутствии признаков вазоспазма (как это имеет место при вариантной стенокардии Принцметала). Документируется ишемия миокарда обычно нагрузочными тестами, в качестве которых используются велоэргометрия (ВЭМ), тредмил-тест, или 24-часовым холтеровским мониторированием ЭКГ (ХМ-ЭКГ) путем выявления горизонтальной депрессии сегмента ST более чем на 1 мм от точки J на ЭКГ.По данным различных исследований у 10-40% больных с синдромом стенокардии при коронароангиографии выявляются неизмененные или малоизмененные коронарные артерии [Cannon 3rd RO, Camici PG, Epstein SE. Pathophysiological dilemma of syndrome X. Circulation 1992;85:883-892. Ong P, Athanasiadis A. Borgulya G. et.al. High prevalence of a pathological response to acetylcholine testing in patients with stable angina pectoris and unobstructed coronary arteries. The ACOVA Study (Abnormal Coronary VAsomotion in patients with stable angina and unobstructed coronary arteries) J Am Coil Cardiol. 2012 Feb 14; 59(7):655-62.] Преимущественно КСХ страдают женщин, характерным для этого заболевания являются частые госпитализации в связи с рецидивом болевых приступов, повторные коронаро-ангиографиии (КАГ) [Humphries K.H., Pu A., Gao M., et al. Angina with "normal" coronary arteries: Sex differences in outcomes. Am Heart J. - 2008. - Feb; 155(2):375-81. Lamendola P., Lanza G.A., Spinelli A.et al. Long-term prognosis of patients with cardiac syndrome X. Int J CardioL - 2008. - Dec 11.]

Т.о. несмотря на благоприятный клинический прогноз при КСХ, значительное количество таких больных демонстрируют ухудшение симптомов с необходимостью повторных клинических обследований. Следует считать недопустимым практикуемый врачами метод исключения диагноза «ИБС» только выявлением неизмененных коронарных артерий по данным КАГу больных с болевым синдромом в грудной клетке, отказ от проведения дополнительных методов исследования, наиболее точно верифицирующих ишемию миокарда, так как это приводит к недооценке симптомов стенокардии и не назначению необходимой медикаментозной терапии, что ухудшает течение болезни, требует повторных госпитализаций. Таким образом, достоверная верификация ишемии миокарда у больных КСХ представляется детерминантой, определяющей стратегию и тактику лечения, а значит, и прогноз жизни в этой группе больных.

Из уровня техники широко известны способы диагностики ИБС, включающие ЭКГ исследование с проведением нагрузочных тестов или холтеровское мониторирование ЭКГ. Наличие депрессии сегмента ST (горизонтальная или косонисходящая более чем на на 1 мм) на ЭКГ при проведении нагрузочных тестов или ХМ-ЭКГ при неизмененных коронарных артериях требует верификации ишемии миокарда, т.е. визуализации

1) дефектов перфузии миокарда в нагрузочных тестах или

2) подтверждения биохимическими методами нарушения метаболизма в миокарде.

Методы второй подгруппы требуют катетеризации коронарного синуса с определением в этой крови лактата-недоокисленных продуктов метаболизма, либо МР-спектроскопии с подтверждением наличия признаков нарушенного метаболизма в миокарде. Недостатками данных методов подгруппы являются инвазивность, высокая стоимость исследований и трудоемкость.

Для диагностики ИБС также известны методы стресс-эхокардиографии (стресс-ЭхоКГ) и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ) миокарда.

Однако на практике при верификации ишемии при неизмененных коронарных артериях методы стресс-ЭхоКГ продемонстрировали неубедительную информативность в группе больных КСХ [Nihoyannopoulos P., KaskiJ.C., CrakeT., MaseriA. Absence of myocardial dysfunction during stress in patients with syndrome X.J Am Coil Cardiol 991; 18:1463-1470]. По данным проведенных исследований [Рустамова Я.К., Алехин М.Н., Сальников Д.В., Сидоренко Б.А., Азизов В.А. Значение стресс-эхокардиографии у пациентов с ангиографически неизмененными коронарными артериями"Кардиология" №12, 2008,с.4-9] выявленная низкая чувствительность (52%) преходящих нарушений локальной сократимости у больных с КСХ не позволяет рассматривать стресс-ЭхоКГ в качестве метода эффективной диагностики КСХ. Кроме того, в данном источнике информации отмечено, что больные с КСХ продемонстрировали в большинстве случаев несовпадение результатов пробы по ЭКГ и ЭхоКГ, что также свидетельствует о низкой чувствительности изменений на ЭКГ в пользу ишемии миокарда в группе больных КСХ.

Наиболее близким к заявленному способу диагностики ишемии миокарда у больных КСХ является ОЭКТ, совмещенная с ВЭМ-тестом или фармтестом. В первом случае при достижении субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) или ЭКГ-признаков ишемии миокарда во время выполнения ВЭМ-теста пациентам вводят внутривенно 99mTc-МИБИ (99mTc-метоксиизо-бутилизонитрила) активностью 185-370 мБк с последующим проведением через час ОЭКТ миокарда, оценкой дефектов перфузии. Однако, при исходно измененной электрокардиограмме, например, за счет блокады левой ножки пучка Гиса, работы искусственного водителя ритма сердца, синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, ранней реполяризации желудочков, а также при неспособности пациента достичь требуемого уровня физической нагрузки в связи с общей детренированностью или ортопедическими дефектами, заболеваниями сосудов нижних конечностей, проведение пробы с дозированной физической нагрузкой не представляется возможным. В случаях с недостаточной информативностью пробы с физической нагрузкой или при ее отрицательных результатах альтернативным методом при проведениирадионуклидных исследований перфузии миокарда является метод с использованием фармакологического нагрузочного теста. В этом случае ВЭМ-тест заменяется введением внутривенно фармпрепарата (добутамина, дипиридамола, аденозина). При проведении исследований после введения максимальной дозы или возникновении приступа стенокардии вводят внутривенно 99mTc-МИБИ по представленной выше схеме [Yonezawa Y., Yoshikawa J., Shakudo M., etal. Adenosine triphosphate loading thallium-201 myocardial scintigraphy: optimal dose and diagnostic accuracy. J Cardiol 1995; 25:9-13].

Возможен вариант реализации данной технологии, включающий введение фармпрепарата (ацетилхолин - АЦХ) внутрикоронарно с введением 99mTc-МИБИ на последней дозе или возникновении приступа стенокардии, с последующим проведением ОЭКТ. При этом АЦХ пациентам вводят в левую коронарную артерию в последовательно возрастающих концентрациях (5.10-7; 5.10-6; 5.10-5 моль/л) в течение 2 мин с последующим повторным контрастированием сосуда при появлении признаков вазоспазма или после введения последней дозы АЦХ. Введение радиофармпрепарата 99mTc-МИБИ активностью 185-370 мБк осуществляют внутривенно одномоментно с последней дозой ацетилхолина либо при наличии клинических или электрокардиографических признаков ишемии. Через 1 час после введения радиофармпрепарата проводят ОЭКТ и визуально оценивают равномерность распределения 99mTc-МИБИ в миокарде, наличие, локализацию и распространенность областей сниженной аккумуляции радиофармакологического препарата, соответствующих зонам нарушенного кровоснабжения миокарда [Сергиенко В.Б., Самойленко Л.Е., Саютина Е.В. и др. Роль дисфункции эндотелия в развитии ишемии миокарда у больных ИБС с неизмененными и малоизмененными коронарными артериями. Кардиология. 1999; 1:25-30].

При проведении нагрузочных или фармтестов, совмещенных с ОЭКТ, производят оценку ответа коронарного кровотока в ответ на воздействие различных стимулов к вазодилатации. В связи с тем, что причиной КСХ является нарушение резерва микроциркуляции, очевидным становится патогенетическая обоснованность применения ОЭКТ как метода, оценивающего перфузию миокарда на уровне микроциркуляции, ее резервные возможности в ответ на различные вазодилатируюшие стимулы у больных КСХ. Так, Vermelfort I.A. [Vermeltfoort IA, Bondarenko 0, Raijmakers PG, et al. Is subendocardial ischaemia present in patients with chest pain and normal coronary angiograms? A cardiovascular MR study. Eur Heart J 2007; 28:1554-1558] показал, что 95% больных с стенокардией и нормальными коронарными артериями демонстрируют дефекты перфузии миокарда по данным ОЭКТ, в тоже время только у 25% из них выявляются ишемические изменения на ЭКГ во время нагрузочных тестов. Аналогичные результаты обнаружил в своем исследовании Tweddel A.C. [Tweddel A.C., Martin W., Hutton I. Thallium scans in syndrome X. Br Heart J 1992; 68:48 - 50] - 98% дефектов перфузии против 30% ишемических изменений на ЭКГ.

Известно, что в качестве препаратов для фармакологических проб у больных с ИБС традиционно используют аденозин и дипиридамол, вызывающие мощный вазодилатирующий эффект, и добутамин, обладающий инотропно-хронотропным действием. До недавнего времени основным препаратом, применяющимся в клинической практике для проведения фармакологических проб, оставался дипиридамол. Однако, использование дипиридамола, являющегося конкурентным ингибитором аденозиндезаминазы, связано с определенными особенностями и ограничениями. Продолжительность и выраженность его вазодилатирующего эффекта, связана с повышением уровня эндогенного аденозина, может значительно варьироваться у различных пациентов, в связи с чем, необходимо введение препарата в больших дозах или совместно с атропином, что может быть причиной развития выраженных побочных эффектов, требующих применения антидота аминофиллина [Gemignani A.S., Abbott B.G. The emerging role of the selective A2A agonist in pharmacologic stress testing. J Nucl Cardiol 2010; 17:494-7].

Применение добутамина представляется нецелесообразным у больных КСХ, так как ожидаемые эффекты снижения сократимости миокарда вследствие ишемии миокарда будут крайне редки, как и в случае стресс-ЭХОКГ.

Задачей заявляемого технического решения является разработка неинвазивного, недорогого способа диагностики ишемии миокарда у больных КСХ, обладающего более высокой чувствительностью по сравнению с известными способами.

Техническим результатом является обеспечение провокации ишемии миокарда у больных КХС, вызванной введением доступного на фармрынке РФ Аденозинтрифосфата (АТФ) с последующей верификацией нарушенного коронарного резерва.

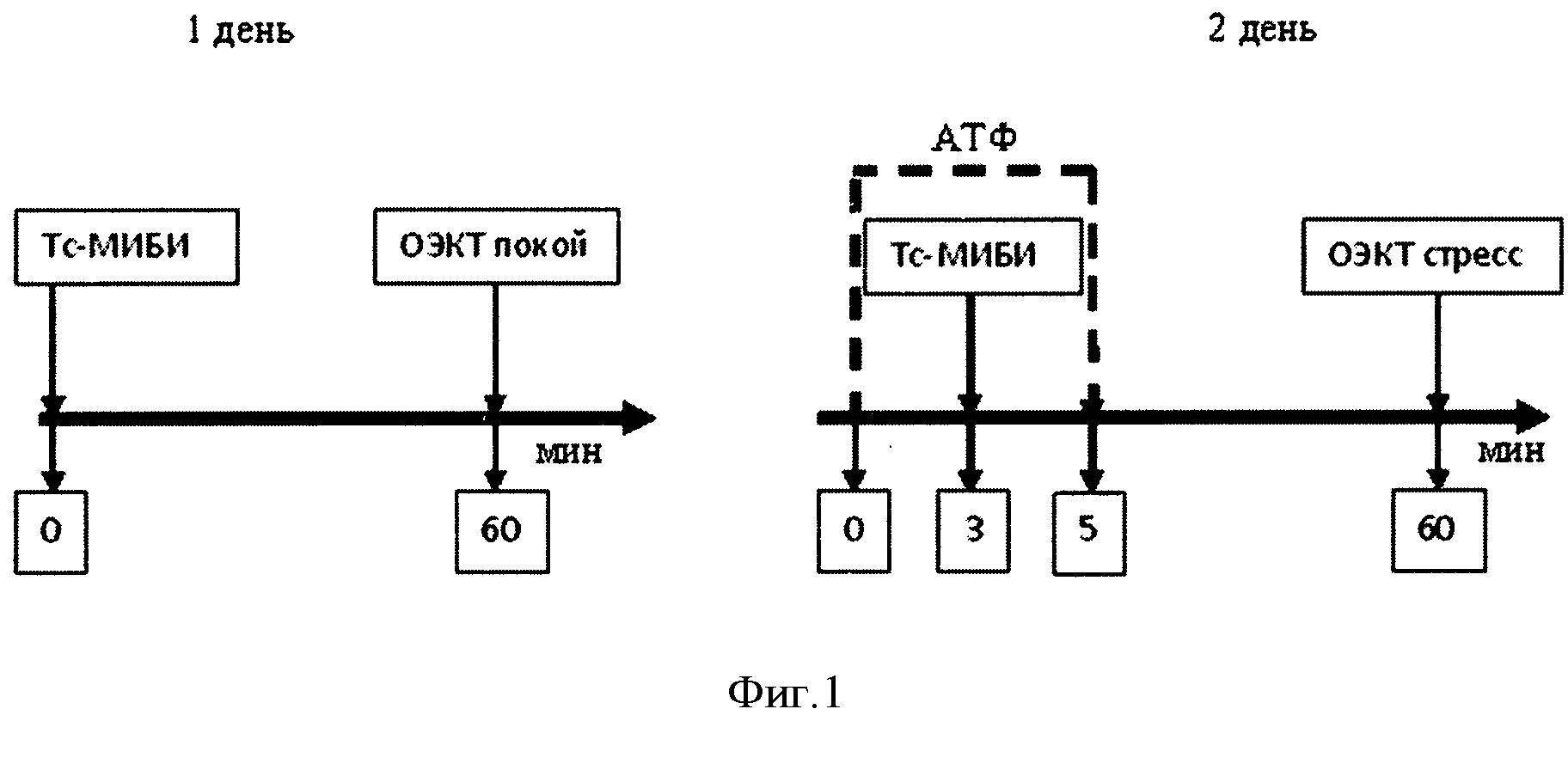

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена временная диаграмма проведения способа.

Поставленная задача решается тем, что способ диагностики ишемии миокарда у больных Кардиальным синдромом X, включает проведение предварительной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда с введением радиофармпрепарата пациенту, находящемуся в состоянии покоя, с последующим введением 1% раствора АТФ со скоростью 0,10-0,20 мг/кг в минуту в течение 1-5 минут, с повторным проведением однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда, по итогам сравнения параметров перфузии миокарда которой с параметрами, измеренными в состоянии покоя, судят о наличии ишемии миокарда, при этом введение радиофармпрепарата для повторной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии осуществляют по окончании введения АТФ, а повторную однофотонную эмиссионную компьютерную томографию осуществляют не менее чем через 1 час после введения АТФ. В качестве радиофармпрепарата при проведении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии используют 99mTc-МИБИ, или 201T1, или 99mTc-тетрофосмин. Введение пациенту раствора АТФ осуществляют не менее чем через 2 часа после первого введения радиофармпрепарата.

Аденозинтрифосфат натрия является производным аденозина, по механизму действия - неселективным агонистом аденозиновых рецепторов, индуцирующим выраженную вазодилатацию как коронарных микрососудов, так и эпикардиальных коронарных артерий [Shiode N, Kato M, NikayamaK, etal. Effect of adenosine triphosphate on human coronary circulation. IntemMed 1998; 37:818-825]. Известно применение пробы с АТФ (Miyagawa M. et al., 1995; Chun K.A. et al., 2006; Kido T. et al., 2008; Wang H. et al., 2009; Ohtaki Y. et. al., 2010) в сочетании с радионуклидными исследованиями перфузии миокарда у больных с коронарным атеросклерозом. Ишемия миокарда у таких больных провоцировалась синдромом «обкрадывания», возникающего за счет меньшего прироста объемного кровотока в пораженных атеросклерозом артериях, что приводит к выраженной неоднородности кровоснабжения, создает возможность контрастного распределения радиофармацевтического препарата при его введении в сосудистое русло. В заявляемом способе введение АТФ имеет иной механизм провокации ишемии, который вызывается опосредованно через воздействие препарата на рецепторы гладкомышечных и эндотелиальных клеток коронарных артерий у больных КСХ, у которых исходно нарушена регуляция тонуса сосудов.

По итогам проведенных исследований уровня техники не выявлено технических решений, использующих фармпробу в виде АТФ для диагностики ишемии миокарда у больных с КСХ.

Целесообразность применения АТФ пробы в этой группе больных с целью провокации ишемии миокарда авторами была определена по итогам проведенных исследований активности воздействия данного препарата на коронарные сосуды, а именно, на рецепторы сосудов семейства Р2Х, которые являются ионными каналами, регулирующими вход ионов Na+, К+ и Ca2+, а Р2У - типичными G-протеин зависимыми рецепторами. При проведении исследований проверялась активность воздействия на коронарные сосуды других препаратов с провокацией ишемии миокарда. Например, использование ацетилхолина в качестве фармпробы, который вводился внутрикоронарно, вызывало спазм коронарных артерий у больных КСХ с появлением дефектов перфузии в миокарде, что было зарегистрировано ОЭКТ. Таким образом, в результате исследований было доказано наличие нарушенной регуляции сосудистого тонуса со стороны эндотелия у больных КСХ. Не располагая данными о возможных ответах эндотелия коронарных артерий в ответ на введение АТФ, было проведено дополнительное опытное исследование, которое заключалось во внутривенном введении АТФ с одномоментным введением радиофармпрепрата с последующим изучением перфузии миокарда у больных КСХ. В результате данных исследований была предложена методика, включающая модифицированный протокол использования АТФ с учетом реакции коронарных артерий в группе больных КСХ (скорость введения, доза препарата, последовательность осуществления операций способа), обеспечивающая повышение чувствительности способа и достоверностиверификации ишемии миокарда.

Ниже представлено описание способа диагностики ишемии миокарда у больных КХС и полученных результатов.

Согласно заявляемому способу, на первом этапе пациенту проводят ОЭКТ миокарда в покое спустя час после введения внутривенно радиофармпрепарата 99mTc-МИБИ. Не менее чем через час после ОЭКТ осуществляют введение фармпробы с АТФ.

Исследование пациенту выполняют натощак, в положении лежа. За 48 часов следует отменить антиангинальные препараты, эуфиллин, дипиридамол. За 24 часа исключают употребление чая, кофе, препаратов, содержащих кофеин.

Сосудорасширяющий эффект АТФ быстро проявляется и быстро исчезает за счет ультракороткого периода полувыведения (t 1/2 менее 20 сек), поэтому для достижения максимальной коронарной вазодилатации, возможно введения меньшего количества 1% раствора аденозинтрифосфата натрия, который вводят в течение 1-5 мин через периферический венозный катетер с помощью шприцевого инфузионного дозатора с постоянной скоростью 0,10-0,20 мг/кг/мин, которая вызывает максимальную коронарную вазодилатацию подобно аденозину. После окончания инфузии АТФ, не прерывая ее, внутривенно болюсно вводят радиофармакологический препарат 99mTc-МИБИ, 201T1 или 99mTc-тетрофосмин, катетер промывают 10 мл физиологического раствора. Инфузию аденозинтрифосфата проводят при постоянном ЭКГ - мониторировании в 12 отведениях. Гемодинамические параметры (АД, ЧСС) регистрируются исходно, на каждой минуте инфузии и в течение 3 мин после ее окончания. Регистрацию изображений миокарда при помощи ОЭКТ осуществляют не менее чем через 1 час после введения 99mTc-МИБИ или 99mTc-тетрофосмин, или через 10 мин после введения 201T1.

Следует отметить, что заявляемый способ имеет некоторые ограничения при его применении, связанные с имеющимися противопоказаниями применения фармпрепарата - Аденозинтрифосфата натрия при остром инфаркте миокарда, заболеваниях легких (хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме), при выраженной артериальной гипертонии (АД выше 200/100 мм. рт.ст.), гипотонии (АД менее 90/60 мм. рт.ст.), застойной сердечной недостаточности III-IV ФК по классификации NYHA, AV-блокадах II-III степени, при повышенной чувствительности к АТФ. В случае развития выраженных побочных эффектов при проведении инфузии АТФ возможно применение конкурентного антагониста аденозиновых рецепторов - аминофиллина (эуфиллина) внутривенно струйно медленно в дозе 4 мг/кг.

Безопасность использования АТФ продемонстрирована в клинической практике при купирования пароксизмальных суправентрикулярных тахиаритмий. Однако, при непреднамеренном увеличении скорости инфузии аденозинтрифосфата натрия, при наличии нераспознанных состояний, как синдром слабости синусного узла, преходящих блокад проводящей системы сердца, возникает риск развития синоатриальной и атриовентрикулярной блокад, кратковременной остановки синусного узла с появлением эктопического водителя ритма. АТФ даже в больших дозах не влияет на проводимость по пучку Гиса.

Ниже представлены примеры реализации заявляемого способа, который позволил выявить стенокардию или ишемию миокарда у больных при неизмененных коронарных артериях.

Пример 1.

Больная С., 65 лет, обратилась в НИИ клинической кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ РФ с жалобами на давящие, сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие в нижнюю челюсть, шею, левое плечо, возникающие без четкой связи с физической нагрузкой, купирующиеся самостоятельно в течение 5 мин или сразу после приема нитроглицерин.

Семейный анамнез по линии сердечно-сосудистых заболеваний не отягощен.

История заболевания. С 2003 г стала отмечать возникновение болей за грудиной давящего характера, также впервые было зарегистрировано повышение АД до 160/90 мм.рт.ст. Неоднократно обследовалась, проводилось ХМ-ЭКГ, тредмилл-тест, по результатам которых, данных за ИБС не получено. В последующем приступы болей рецидивировали около 1 раза в год. В феврале 2010 г была госпитализирована в НИИ клинической кардиологии РКНПК. Осуществлен подбор адекватной гипотензивной терапии, загрудинные боли не беспокоили. Нагрузочная проба, выполненная амбулаторно в октябре 2011 г, отрицательная.

С февраля 2012 года на фоне психоэмоционального и физического перенапряжения вновь дестабилизировалось АД, появились боли за грудиной давящего и сжимающего характера, иррадиирующие в нижнюю челюсть, шею, плечо, продолжительностью до 15 мин, купирующиеся приемом нитроглицерина и эстулика. В дальнейшем приступы загрудинных болей возникали до 2 раз в день без четкой связи с физической нагрузкой.

При осмотре: состояние больной удовлетворительное, цвет кожных покровов обычный, подкожно-жировой слой развит избыточно (ожирение 1 степени). В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 70 уд/мин. Выслушивается систолический шум на верхушке и вдоль левого края грудины. Т Пумой над магистральными артериями нет. АД 136/86 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, при пальпации гладкая, эластичная. Почки не пальпируются. Симптом «поколачивания» отрицательный. Отеков нет.

По данным ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 68 ударов в минуту. Изменение предсердного компонента. Отклонение электрической оси сердца влево. Признаки изменения миокарда. По ЭХО-КГ камеры сердца не расширены. Стенки не утолщены. Нарушение диастолической функции 1 типа. Гемодинамически незначимые клапанные регургитации. При холтеровском мониторировании ЭКГ ишемической динамики не зарегистрировано. Проведена нагрузочная проба. На высоте нагрузки появились боли за грудиной давящего характера, на ЭКГ зарегистрировано косовосходящее снижение сегмента ST-T до 1,5 мм. Боли прошли самостоятельно сразу после остановки. Проба сомнительная. Толерантность к нагрузке средняя (100 Вт). Учитывая анамнестические данные и сомнительную нагрузочную пробу, для уточнения состояния коронарного русла была выполнена диагностическая коронарография, по данным которой выявлены неровности контуров коронарных артерий.

У пациентки не исключался диагноз "ИБС при неизмененных коронарных артериях". Для верификации ишемии миокарда проводилась ОЭКТ в покое и в сочетании с пробой с физической и фармакологической нагрузкой: при данном уровне выполненной нагрузки и достигнутой при этом ЧСС отмечается некоторое снижение перфузии перегородочных сегментов ЛЖ, не достигающие критериев переходящей ишемии миокарда. Выполнена фармакологическая проба с АТФ согласно протоколу. На первой минуте инфузии появились сжимающие загрудинные боли, нарастающие по интенсивности, на ЭКГ без ишемической динамики. Проба прекращена в начале 2 мин. В/в введено 1 мл 24% эуфиллина на физиологическом растворе. При сопоставлении результатов ОЭКТ в покое и после пробы с АТФ отмечается ухудшение перфузии верхушечно-боковых отделов, субэндокардиального характера, достигающее критериев преходящей ишемии миокарда указанной локализации. По итогам проведенных исследований был выставлен диагноз: ИБС при малоизмененных коронарных артериях: синдром стенокардии (Кардиальный синдром X).

В данном случае при проведении фармакологической пробы с АТФ у пациентки развились характерные для нее загрудинные боли и с помощью ОЭКТ удалось верифицировать ишемию миокарда, которая представлялась сомнительной по результатам нагрузочной пробы.

Пример 2.

Больная К., 64 лет, обратилась в НИИ клинической кардиологии ФГБУ РКНПК с жалобами на сжимающие боли за грудиной и ноющие боли в левой половине грудной клетки, возникающие без четкой связи с физической нагрузкой, продолжительностью от 20-30 мин до 1 часа.

Семейный анамнез отягощен, отец умер от инфаркта миокарда в возрасте 64 лет, матери 91 год, страдает ИБС.

История заболевания: Боли в грудной клетке беспокоят около 2 лет. При амбулаторном обследовании эхокардиограмма без особенностей, при суточном мониторировании ЭКГ ишемических изменений не регистрировалось. Назначался конкор 1,25 мг.11.01.2012 г вызвала бригаду СМП в связи с интенсивными ноющими болями за грудиной, на ЭКГ обнаружена депрессия сегмента ST в левых грудных отведениях более 1 мм. Была госпитализирована в ГКБ №36 с диагнозом: ИБС: нестабильная стенокардия, артериальная гипертония. Проводилось лечение нитратами, гепарином, аспирином, плавиксом, конкором, лозапом, гипотиазидом. На фоне проводимой терапии сохранялись боли в левой половине грудной клетки. Было рекомендовано проведение диагностической коронароангиографии.

При осмотре: состояние больной удовлетворительное, цвет кожных покровов обычный, подкожно-жировой слой развит умеренно. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 60 уд/мин. Шумов над областью сердца не выслушивается. Шумов над магистральными артериями нет. АД 110/70 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, при пальпации гладкая, эластичная. Почки не пальпируются. Симптом «поколачивания» отрицательный. Отеков нет.

На снятой ЭКГ в 12 отведениях синусовый ритм с ЧСС 70 уд/мин. Нормальное положение электрической оси сердца. Признаки изменения миокарда, возможно, метаболического характера. Особенности внутрижелудочковой проводимости.

По данным эхокардиографии выявлено уплотнение стенок аорты. Размеры камер сердца не увеличены. Сократимость миокарда ЛЖ удовлетворительная. Клапанные регургитации легких степеней. По результатам суточного ЭКГ мониторирования эпизодов депрессии и элевации сегмента ST более 1.0 мм не обнаружено. Нагрузочная ВЭМ-проба расценена как сомнительная. На фоне сниженного сегмента ST-T (провисающего характера) до -0,7 мм в V4-V6, на высоте нагрузки отмечается усугубление до -2 мм, на восстановлении сохраняется до -1 мм. Жалоб на болевые ощущения в грудной клетке не отмечалось. Толерантность к физической нагрузке низкая. Выполнена стресс-эхокардиография с физической нагрузкой: достигнута субмаксимальная ЧСС. На фоне исходных диффузных изменений на максимуме нагрузки отмечалась косонисходящая, горизонтальная депрессия сегмента ST -Т до 1-1.5 мм. Проба отрицательная. Исходно и на максимуме нагрузки зон нарушения локальной сократимости ЛЖ не отмечалось. Толерантность к нагрузке низкая. Болей не было.

С учетом жалоб, анамнестических данных и сомнительных результатов диагностических тестов, решено выполнить коронароангиографию, по результатам которой выявлены интактные коронарные артерии.

Для верификации ишемии и уточнения диагноза ИБС при неизмененных коронарных артериях, выполнена ОЭКТ в покое и в сочетании с пробами с физической и фармакологической нагрузкой: при данном уровне выполненной нагрузки и достигнутой при этом ЧСС выявлены признаки преходящей ишемии миокарда боковой, задне-боковой и передне-перегородочной локализации. Выполнена фармакологическая проба с АТФ. На 3 мин инфузии АТФ появилось выраженное ощущение нехватки воздуха, на ЭКГувеличение ЧСС до 110 уд/мин, отмечается снижение сегмента ST до 1 мм в отведениях V5-V6. Проба прекращена в конце 3 мин, в/в вводилось 8 мл 24% эуфиллина на физиологическом растворе. Все явления купировались к концу 5 мин. По данным ОЭКТ в ответ на введение АТФ сохранялись признаки ишемии миокарда передне-перегородочной, задне-боковой и базальной боковой локализации.

Таким образом, по результатам дополнительного обследования был выставлен диагноз: ИБС при неизмененных коронарных артериях: синдром стенокардии (Кардиальный синдром X).

В данном случае, при проведении ОЭКТ миокарда в сочетании с фармакологической пробой с АТФ удалось верифицировать ишемию миокарда у пациентки с нетипичной клинической картиной стенокардии и сомнительными результатами нагрузочных тестов. Кроме того, проба с АТФ позволила продемонстрировать значительные дефекты перфузии, наблюдаемые в тех же зонах, что и при проведении ОЭКТ в сочетании с ВЭМ.

Пример 3.

Больная М., 48 лет, обратилась в НИИ клинической кардиологии ФГБУ РКНПК с жалобами на ощущение жжения за грудиной, возникающее при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, в покое продолжительностью 5-7 минут, купирующееся самостоятельно в покое или после приема нитроглицерина, также на одышку при умеренных физических нагрузках.

Семейный анамнез отягощен, у матери в молодом возрасте были загрудинные боли, умерла в возрасте 73 лет от осложненного инфаркта миокарда. Отец умер после перенесенного инфаркта миокарда в возрасте 67 лет.

История заболевания. В 2009 г на фоне полного благополучия впервые появилось ощущение жжения за грудиной при физических нагрузках. В 2010 г при обследовании по месту жительства выявлена положительная нагрузочная проба. На фоне терапии небилетом, кардиомагнилом значимого улучшения самочувствия не отмечалось. С сентября 2011 г жжение за грудиной стало беспокоить и в покое. Повторная ВЭМ-проба от 24.01.2012 г положительная, регистрировались горизонтальные депрессии ST до 1,2 мм в отведениях II, III, aVF.

В КДП НПЦ ИК выполнена коронароангиография, выявлены интактные коронарные артерии. На фоне терапии кардикетом и конкором ангинозных болей не было. Рассматривался вопрос о постановке диагноза микроваскулярной стенокардии (Кардиального синдрома X). После госпитализации на фоне отмены терапии сохранялись прежние жалобы, боли за грудиной рецидивировали практически ежедневно.

При осмотре: состояние больной удовлетворительное, цвет кожных покровов обычный, подкожно-жировой слой развит умеренно. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 60 уд/мин. Шумов над областью сердца не выслушивается. Шумов над магистральными артериями нет. АД 110/70 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, при пальпации гладкая, эластичная. Почки не пальпируются. Симптом «поколачивания» отрицательный. Отеков нет.

По результатам обследования: на снятой ЭКГ синусовый ритм, ЧСС 66. Изменение предсердного компонента. Нормальное положение электрической оси сердца. Признаки изменения миокарда диффузного характера, возможно, вследствие недостаточности коронарного кровообращения, с возможными метаболическими сдвигами.

По результатам ЭХО-КГ размеры камер, толщины стенок сердца в пределах нормы. Зон нарушения локальной сократимости не выявлено. Глобальная сократимость миокарда ЛЖ удовлетворительная. Гемо динамически незначимые клапанные регургитации.

ВЭМ-проба положительная, на высоте нагрузки зарегистрировано снижение сегмента ST горизонтального характера до 1,5-1,7 мм. Толерантность к нагрузке средняя. Жжение за грудиной купировалось самостоятельно к 6 мин восстановления. При сопоставлении результатов ОЭКТ в покое и после пробы с физической нагрузкой при данном уровне выполненной нагрузки (100 W) и достигнутой при этом ЧСС (152 уд/мин.) отмечались признаки преходящей ишемии миокарда передне-перегородочной и передне-боковой локализации, 24% от площади ЛЖ.

Выполнена фармакологическая проба с АТФ по протоколу. На 2 мин инфузии появилось ощущение жжения за грудиной, нарастающее по интенсивности к концу 3 мин, проба прекращена в начале 4 мин. В/в введено 5 мл 24% эуфиллина на физиологическом растворе. На ЭКГ на 4-5 мин отмечалось снижение сегмента ST горизонтального характера на 1 мм. При сопоставлении ОЭКТ с пробой с АТФ отмечаются изменения передней, боковой, верхушечной локализации, не достигающие критериев преходящей ишемии миокарда.

Выставлялся диагноз: ИБС при неизмененных коронарных артериях. Синдром стенокардии (Кардиальный синдром X).

В данном случае, изменения, выявляемые при ОЭКТ в сочетании с фармакологической пробой, не достигают критериев ишемии, по сравнению с результатами ОЭКТ в сочетании с нагрузочной пробой, возможно, по причине преждевременного прекращения пробы и введения эуфиллина, в связи с развитием интенсивных загрудинных болей и появлением ишемической динамики на ЭКГ.

Таким образом, проведение по предложенному нами протоколу однофотонной эмиссионной компьютерной томографии c99mTc-МИБИ в сочетании с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом натрия позволяет преодолеть ложноотрицательные результаты стандартных нагрузочных проб в диагностике ишемии миокарда у больных Кардиальным синдромом X, что позволяет своевременно и достоверно диагностировать это заболевание, назначить патогенетически обоснованное лечение и предотвратить в последующем у этих больных рецидивы болезни, наступление нетрудоспособности, улучшить качество жизни и прогноз заболевания.