Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАНОПРИОБРЕТЕННОЙ И ВРОЖДЕННОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, в частности, к офтальмологии, и может быть использовано для объективной количественной неинвазивной дифференциальной диагностики формы высокой прогрессирующей миопии (раноприобретенной или врожденной).

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в последние годы в профилактике и лечении прогрессирующей миопии, которая нередко приводит к развитию необратимых изменений глазного дна и к существенному снижению зрения в молодом трудоспособном возрасте, частота этой патологии не снижается [Либман Е.С., Рязанов Д.П., Калеева Э.В. Инвалидность вследствие нарушения зрения в России // V Российский общенациональный офтальмологический форум. Сборник научных трудов научно-практической конференции с международным участием. М., 2012, т.2, с.797-798].

В связи с этим разработка новых способов диагностики, позволяющих своевременно и объективно дифференцировать различные формы прогрессирующей миопии, даст возможность применить более успешную индивидуальную лечебную тактику, а также разработать в будущем новые более эффективные методы патогенетически ориентированной терапии.

Как известно, ведущую роль в развитии миопии играют нарушения белкового обмена, в первую очередь, обмена коллагена и других белков соединительно-тканной системы организма, метаболизм которых во многом определяется балансом окислительных и антиоксидантных процессов в организме. Установлено, что при развитии патологических изменений глазного дна, связанных с прогрессирующей миопией, меняются показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояния антиокислительной системы, как на уровне организма, так и непосредственно в органе зрения, поскольку продукты свободно-радикального окисления и активные формы кислорода оказывают повреждающее действие на соединительно-тканные и другие структуры оболочек глаза [Иомдина Е.Н. Биомеханические и биохимические нарушения склеры при прогрессирующей близорукости и методы их коррекции // Зрительные функции и их коррекция у детей: руководство для врачей под ред. С.Э. Аветисова, Т.П. Кащенко, A.M. Шамшиновой. М.: Медицина, 2005. С.163-183].

Наиболее доступным биологическим объектом для биохимических исследований, характеризующих локальные изменения обмена веществ в тканях глаза, и в том числе для оценки активности процессов ПОЛ, является слезная жидкость (СЖ). Неинвазивный характер, доступность и информативность анализа СЖ являются весьма привлекательными для решения исследовательских и клинических задач. На этой основе был разработан способ прогнозирования течения прогрессирующей миопии, предусматривающий биохимический анализ СЖ, с помощью которого в ней определяли уровень радикалообразования (по величине хемилюминесценции, ХЛ), и антиокислительной активности (АОА), а затем соотношение этих показателей (АОА/ХЛ) использовали как критерий резистентности СЖ, а также других сред и тканей глаза к повреждающему действию свободных радикалов. При АОА/ХЛ<30 прогнозировали появление патологических изменений глазного дна или их прогрессирование [Винецкая М.И., Иомдина Е.Н., Кушнаревич Н.Ю., Тарутта Е.П., Лазук А.В. Значение показателей перекисного окисления липидов и антирадикальной защиты слезной жидкости для прогнозирования и лечения осложненной близорукости // Вестник офтальмологии. 2000, №5, с.54-55]. Однако этот способ рассчитан на применение у пациентов (в первую очередь, детей и подростков) с приобретенной близорукостью и не позволяет дифференцировать приобретенную (в том числе в раннем возрасте) и врожденную формы близорукости высокой степени.

В то же время правильная диагностика формы миопии высокой степени у детей в начальной стадии процесса имеет принципиальное значение для своевременного назначения адекватного лечения и предотвращения развития необратимых изменений глазного дна, в том числе и центральной локализации [Е.П. Тарутта. Осложненная близорукость: врожденная и приобретенная// Зрительные функции и их коррекция у детей: руководство для врачей под ред. С.Э. Аветисова, Т.П. Кащенко, A.M. Шамшиновой. М.: Медицина, 2005. С.137-163].

Однако в клинической практике врачи зачастую сталкиваются с затруднениями при определении формы миопии (врожденная или приобретенная в раннем возрасте), особенно, если в анамнезе нет четких указаний на время появления миопии.

Известен способ дифференциальной диагностики раноприобретенной и врожденной миопии, основанный на клинической картине глазного дна. Отличительными признаками врожденной миопии являются измененная форма диска зрительного нерва, его аномальный размер, гиперпигментация макулярной зоны, наличие специфических периферических хориоретинальных дистрофий и др. [Е.П. Тарутта. Осложненная близорукость: врожденная и приобретенная // Зрительные функции и их коррекция у детей: руководство для врачей под ред. С.Э. Аветисова, Т.П. Кащенко, A.M. Шамшиновой. М.: Медицина, 2005. С.13 7-163]. Данный способ принят за ближайший аналог.

Недостатком данного способа является то, что по перечисленным признакам далеко не всегда можно поставить правильный диагноз, т.к. они встречаются не у всех пациентов с врожденной миопией и зачастую сочетаются с патологическими изменениями, характерными для приобретенной миопии. Кроме того, осмотр глазного дна является субъективным методом, требующим высокой квалификации специалиста-офтальмолога и его постоянного контроля за индивидуальной динамикой картины глазного дна. Надо также отметить, что качественные особенности патологических проявлений сложно формализовать для адекватного мониторинга, необходимого для детей с прогрессирующей миопией. Кроме того, врожденная миопия нередко сопровождается амблиопией, поэтому таким детям необходимо постоянное ношение очков с самого раннего возраста. В данной группе детей (старше 6 лет) для дифференциальной диагностики проводится регистрация биоэлектрической активности макулярной области (электроретинография, ЭРГ), поскольку ее нарушения различной степени выраженности могут наблюдаться как без видимой патологии на глазном дне, так и при ее наличии (в виде гиперпигментированной макулы, дистрофических изменений или плохо дифференцируемой макулы). Однако проведение ЭРГ затруднено у детей младше 6 лет, а также при наличии сопутствующей неврологической патологии. Никаких других возможностей дифференциальной диагностики между врожденной и раноприобретенной формами миопии в настоящее время не существует.

Задача предлагаемого изобретения состоит в разработке объективного биохимического диагностического критерия, характеризующего форму прогрессирующей миопии у детей и подростков.

Техническим результатом предлагаемого способа является возможность выбора соответствующей адекватной тактики лечения и предупреждения прогрессирования клинических и функциональных изменений, характерных для определенной формы близорукости.

Технический результат достигается за счет использования объективного количественного дифференциального показателя - отношения содержания лактоферрина к содержанию общего белка в слезной жидкости.

У обследуемых детей определяют содержание одного из основных белков слезной жидкости - лактоферрина [Ltf], представляющего собой мультифункциональный железосодержащий гликопротеид, обладающий антиоксидантным и металлохелатным действием, а также содержание общего белка - total protein concentration [TPC], а затем определяют их отношение [Ltf]/[TPC]. При величине этого отношения, равном или превышающем 0,45, ставят диагноз «раноприобретенная миопия», а при [Ltf]/[TPC]<045 - диагноз «врожденная миопия».

Как известно, лактоферрин, относящийся к основным локально синтезируемым слезной железой белкам, обладает выраженным антиоксидантным действием [J.L. Flanagan, M.D. Willcox. Role of lactoferrin in the tear film // Biochimie. 2009. V.91. N.1. P.35-43]. Наши предыдущие исследования показали, что при миопии содержание лактоферрина в слезной жидкости детей и подростков снижается [Е.Н. Иомдина, И.А. Костанян, Е.П. Тарутта и др. Изучение содержания лактоферрина в слезной жидкости как возможного маркера прогрессирующей миопии// Сб. трудов научно-практ. конф. с международным участием «Российский общенациональный офтальмологический форум». M., 2010, с.303-309.]. Учитывая то, что доля лактоферрина в суммарном белковом составе СЖ весьма значительна, его антирадикальный эффект, по-видимому, вносит большой вклад в общую АОА СЖ. Уменьшение его относительного содержания может способствовать выраженному дисбалансу в состоянии антиокислительной системы СЖ при миопии, установленному в более ранних работах [Кушнаревич Н.Ю. Критерии возможного перехода миопии в осложненную форму: Автореф. дис.… канд. мед. наук. M., 2000. 22 с.]. Поэтому для создания объективного дифференциально-диагностического критерия оценки антиокислительных резервов СЖ необходимо оценивать отношение [Ltfj/[TPC], что позволяет выявить долю лактоферрина среди всех белков СЖ вне зависимости от степени дилюции СЖ, а значит, вне зависимости от индивидуальных рефлекторных особенностей пациента.

Эффективность и адекватность предложенного способа подтверждена результатами тщательного клинико-лабораторного обследования 18 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет с прогрессирующей миопией высокой степени (от -7.0 до -19.25 дптр), из них 7 - с миопией, приобретенной в раннем возрасте, 11 детей и подростков - с врожденной миопией.

Пациенты с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями глаз, нарушением слезопродукции (синдром сухого глаза), пациенты, менее чем 6 месяцев назад перенесшие хирургические вмешательства на глазах, а также пациенты, систематически пользующиеся средствами контактной коррекции, не включались в исследование.

Офтальмологическое обследование пациентов включало следующие методики: тщательный сбор анамнеза, визометрию без коррекции и с максимальной оптической коррекцией; авторефрактометрию до и после циклоплегии; офтальмоскопию центральных и периферических отделов глазного дна, регистрацию макулярной ЭРГ (МЭРГ) для оценки функционального состояния макулярной области на электроретинографе фирмы МБН (Россия).

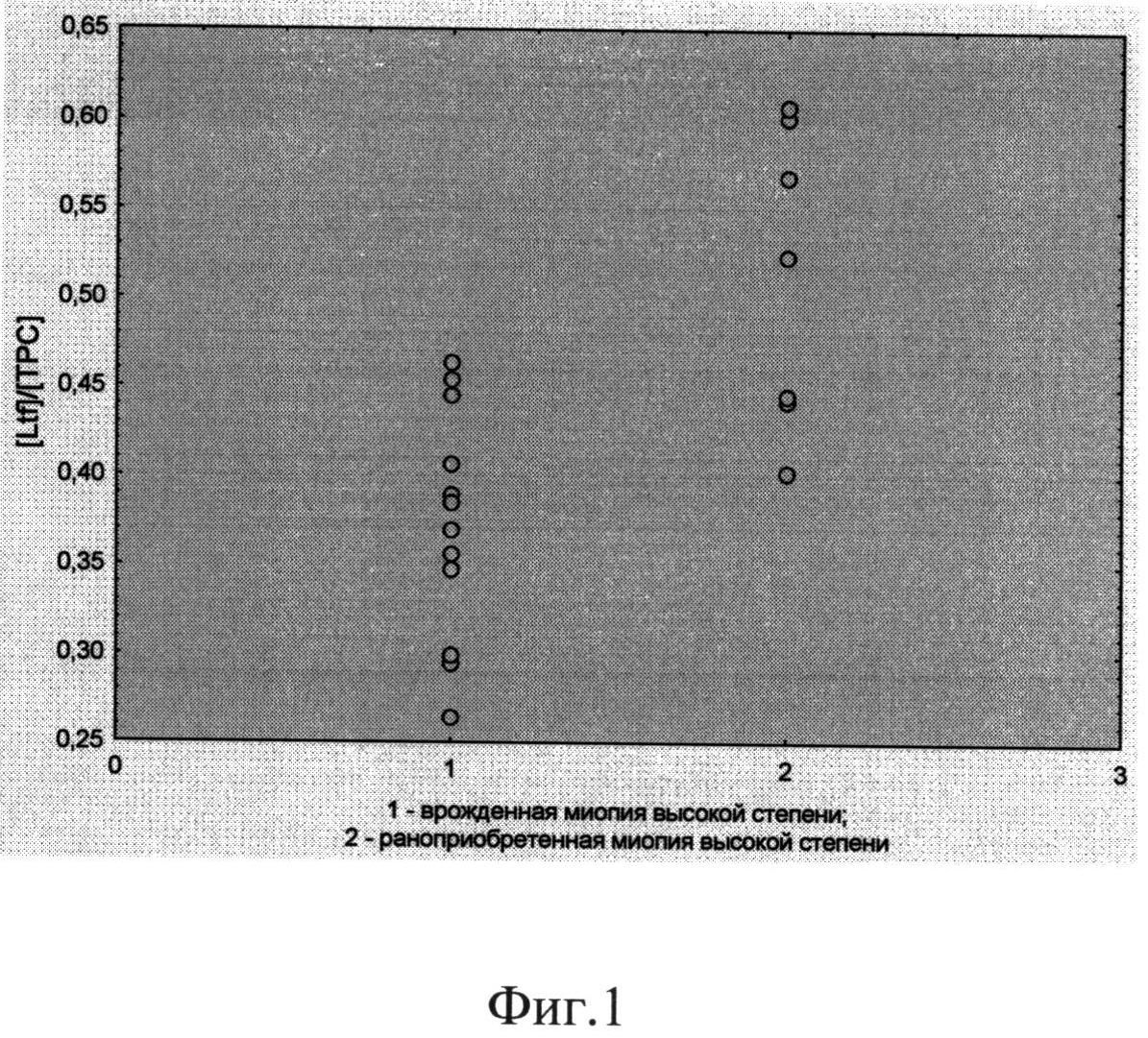

На Фиг.1 (Диаграмма «Отношение [Ltf]/[TPC] в СЖ обследованных пациентов с врожденной (1 группа) и раноприобретенной (2 группа) миопией высокой степени») представлены результаты анализа белкового состава СЖ обследованных пациентов с врожденной (1 группа) и раноприобретенной (2 группа) миопией высокой степени. В 1-ой группе медиана отношения [Ltf]/[TPC] составила 0,377376 [0,335207; 0,41631], а во второй - 0,523897 [0,443915; 0,584833]. Различие между группами по критерию Манна-Уитни было статистически значимым (p<0,05).

Верификация предложенного способа осуществлена на основе данных обследования пациентов с точным диагнозом формы миопии (по особенностям картины глазного дна), где известной форме миопии соответствовали вполне определенные значения отношения содержания лактоферрина к содержанию общего белка. Установленные соотношения используются для случаев, где клинический диагноз (формы миопии) неясен.

Способ осуществляется следующим образом. У пациента с высокой прогрессирующей миопией в утренние часы после раздражения слизистой носа с помощью ингаляции 10% раствора гидроксида аммония из нижнего конъюнктивального свода одного глаза микрокапилляром набирают СЖ в объеме 100 мкл и помещают в сухую герметичную пробирку. Сразу после забора пробы СЖ замораживают при t=-18°C.

Затем в пробах СЖ определяют содержание общего белка [ТРС] по методу Бредфорда [М.М. Bradford. A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding // Anal. Biochem. 1976. 72. P.248-254.] и лактоферрина [Ltf] методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA). После вычисления отношения [Ltf]/[TPC] сравнивают полученный показатель с граничным значением [Ltf]/[TPC]=0,45. При величине индивидуального показателя, равной или превышающей 0,45, ставят диагноз «раноприобретенная миопия», при значении показателя [Ltf]/[TPC]<0,45 ставят диагноз «врожденная миопия».

Эффективность предложенного способа иллюстрируется следующими клиническими примерами.

Пример 1. Пациентка А., 11 лет. Со слов матери наследственность ребенка не отягощена, выраженное снижение зрения впервые выявлено в возрасте 5 лет. Данные авторефрактометрии (на момент осмотра): OD=sph-7,5 cyl -0,5 ax0°; OS=sph -8.0 cyl -0,5 axl80°. Годичный градиент прогрессирования (ГГП) миопии - 1,5 дптр. Острота зрения с максимальной коррекцией 1,0 на OU. Глазное дно OU: диски зрительных нервов бледно-розовые, границы четкие, макулярный рефлекс выражен, по периферии плоский ретиношизис. Клинический диагноз: раноприобретенная миопия высокой степени, прогрессирующая. Анализ слезной жидкости: общая концентрация белка [ТРС]=3,96 мкг/мл, концентрация лактоферрина [Ltf]=2,25 мкг/мл, отношение [Ltf]/[TPC]=0,56. Значение критерия [Ltf]/[TPC] в данном случае превышает граничный уровень в 0,45, что подтверждает поставленный диагноз: OU - раноприобретенная миопия высокой степени, прогрессирующая, осложненная ПВХРД. Рекомендовано проведение склеропластики на OS с последующим (через 6 мес. после операции) проведением лазерстимуляции цилиарной зоны (МАКДЭЛ 09) и тренировок аккомодации (Визотроник). Осмотр через 1 год показал стабилизацию рефракции и состояния глазного дна, что подтверждает правильность поставленного диагноза и выбранной тактики лечения.

Пример 2. Пациент Е., 10 лет. Наследственность отягощена по линии отца (миопия), снижение зрения у ребенка впервые было выявлено в возрасте 2 лет. Данные авторефрактометрии: OD=sph -8,0 cyl -1,75 ax 40°; OS=sph - 8.5 cyl -2,75 ах130°. ГГП составляет 0,5 дптр. Острота зрения с максимальной коррекцией OD=0,9, OS=0,8. Глазное дно OU: диски зрительных нервов бледно-розовые с косым вхождением, границы четкие, миопические атрофические конусы, макулярный рефлекс выражен, на периферии зоны решетчатой дистрофии. Диагноз: OU - врожденная миопия высокой степени, прогрессирующая, осложненная ПВХРД. Анализ слезной жидкости: общая концентрация белка [ТРС]=4,68 мкг/мл, концентрация лактоферрина [Ltf]=l,73 мкг/мл, отношение [Ltf]/[TPC]=0,37. Значение критерия [Ltf]/[TPC] в данном случае ниже граничного уровня в 0,45, что подтверждает поставленный диагноз: OU - Врожденная миопия высокой степени прогрессирующая, осложненная ПВХРД. Рекомендовано комплексное лечение: 1) 1 этап - функциональное лечение (иглорефлексотерапия (ИРТ), магнитофорез (МФ) с сермионом, тауфоном), учитывая врожденный характер патологии, рекомендована лазерстимуляция сетчатки (МАКДЭЛ 08); 2 этап - через 6 мес. решить вопрос о необходимости хирургического лечения; 2) выполнение лазеркоагуляции зон решетчатой дистрофии; 3) медикаментозное лечение - прием детского лютеин-комплекса, инстилляции 4% тауфона и 1% эмоксипина (чередовать по 1 мес. 3 раза в день). Осмотр через 1,5 года выявил стабилизацию рефракции и состояния глазного дна, что свидетельствует о правильности поставленного диагноза и рекомендованной тактики лечения.

Пример 3. Пациент П., 13 лет. Наследственность отягощена по линии матери (миопия), выраженное снижение зрения у ребенка впервые было выявлено в возрасте 4 лет. Данные авторефрактометрии: OD=sph -11,0 cyl -5,5 ax 5°; OS=sph - 10,25 cyl -1,0 ax 170°. ГГП составляет 2,0 дптр. Острота зрения с максимальной коррекцией OD=0,8, OS=0,9. Глазное дно OU: диски зрительных нервов бледно-розовые, горизонтально-овальной формы, границы четкие, миопические конусы, на периферии в нижне-наружном отделе - плоский ретиношизис. Данные анамнеза и клиническая картина не позволяют поставить однозначный диагноз. Анализ слезной жидкости: общая концентрация белка [ТРС]=4,36 мкг/мл, концентрация лактоферрина [Ltf]=2,65 мкг/мл, отношение [Ltf]/[TPC]=0,61. Значение критерия [Ltf]/[TPC] в данном случае превышает граничный уровень в 0,45, что позволяет поставить диагноз: OU - раноприобретенная миопия высокой степени, прогрессирующая, ПВХРД. Учитывая результаты определения [Ltf]/[TPC] и поставленный диагноз, рекомендован 1 этап лечения - склеропластика с последующим проведением функционального лечения (через 6 мес. после операции): ИРТ, МФ с тауфоном, МАКДЭЛ 09, прием препарата Стрикс в течение 1,5 мес.2 раза в год. Контрольный осмотр через 1 год показал резкое снижение ГГП (до 0,2 дптр) и стабилизацию состояния глазного дна, что подтверждает правильность поставленного диагноза и выбранной индивидуальной схемы лечения.

Пример 4. Пациентка П., 14 лет. Наследственность отягощена по линии матери (миопия), снижение зрения у ребенка впервые было выявлено в возрасте 7 лет. Данные авторефрактометрии: OD=sph -13,0 cyl -2,5 ax 10°; OS=sph -11.25 cyl -2,75 ах175°. ГГП составляет 0,3 дптр. Острота зрения с максимальной коррекцией OD=0,8, OS=0,8. Глазное дно OU: диски зрительных нервов бледно-розовые, границы четкие, косое вхождение дисков, миопические конусы, макулярный рефлекс выражен, на периферии без патологических изменений. На основании данных анамнеза и клинической картины диагноз: OU - врожденная миопия высокой степени вызывает сомнения. Анализ слезной жидкости: общая концентрация белка [ТРС]=5,28 мкг/мл, концентрация лактоферрина [Ltf]=l,88 мкг/мл, отношение [Ltf]/[TPC]=0,36, что в данном случае ниже граничного уровня в 0,45. Тем самым результаты исследования слезной жидкости подтверждают диагноз: OU - врожденная миопия высокой степени, прогрессирующая. Учитывая поставленный диагноз, предложено динамическое наблюдение, т.к. ГГП не высокий, состояние глазного дна не требует хирургического лечения. Назначено функциональное лечение: для повышения остроты зрения МАКДЭЛ 08, для профилактики прогрессирования миопии МАКДЭЛ 09, Визотроник, МФ с тауфоном, прием Стрикса 2 раза в год в течение 1,5 мес. Контрольный осмотр через 0,5 года показал стабилизацию рефракции, повышение корригированной остроты зрения (на 0,1), состояние глазного дна не изменилось, что подтверждает правильность поставленного диагноза и выбранной тактики лечения.

Таким образом, предложенный способ дифференциальной диагностики на основе анализа белкового состава слезной жидкости позволяет неинвазивным путем получить объективный количественный критерий определения формы миопии - раноприобретенной или врожденной, что дает возможность своевременно выбрать адекватную тактику мониторинга и лечения пациентов с прогрессирующей миопией.

Способ дифференциальной диагностики раноприобретенной и врожденной формы прогрессирующей миопии, отличающийся тем, что в слезной жидкости определяют отношение содержания лактоферрина к содержанию общего белка и при отношении, равном или превышающем 0,45, диагностируют раноприобретенную форму прогрессирующей миопии, а при отношении ниже 0,45 - врожденную форму прогрессирующей миопии.