Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В РАЙОНАХ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к лесном экосистемам, экологии и охране природы.

Лесные экосистемы являются неотъемлемой, составной частью биосферы, выполняют жизненно важные для человека функции. Особенно велика роль лесных экосистем в относительно многолесных районах. Леса выполняют климаторегулирующие, средообразующие и социальные функции.

Лесные насаждения характеризуются долговечностью, устойчивостью, относительным постоянством межкомпонентных связей. Изучение древесных растений - многолетних организмов, позволяет получать ретроспективную информацию (при использовании дендрохронологического метода), фиксировать текущее состояние (кумулятивные эффекты хронического загрязнения биоты), дает возможность прогноза состояния лесов. Получение достоверной информации о компонентах биогеоценозов различных уровней организации живой материи (от клеточного до экосистемного) на стационарных пробных площадях (далее СПП) позволяет на ранних стадиях выявлять возможные процессы деградации экосистем и оперативно влиять на стабилизацию экологической ситуации.

Создание системы экологического мониторинга с учетом ландшафтных особенностей региона весьма целесообразно и актуально.

Известны способы организации ландшафтного мониторинга заповедных территорий ЦЧО (1), комплексного мониторинга территориальных рекреационных систем (2), организации и ведения мониторинга с учетом ландшафтного и биологического разнообразия (3), мониторинга природно-антропогенных ландшафтов (4).

Недостатком известных способов организации ландшафтного мониторинга является разрозненная, неполная информация о большинстве его компонентов, которая не дает возможности объективной оценки состояния лесной экосистемы в комплексе.

Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является ОСТ 56-69-83. «Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки» (5), в котором дается классификация пробных площадей, критерии подбора, оформление их в натуре, технология закладки, обеспечение сохранности пробных площадей и методика обработки результатов измерений и др. В ОСТе регламентированы работы но закладке тренировочных пробных площадей, пробных площадей для изучения хода роста древостоев, их товарной и сортиментной структур, таксационно-дешифровочных пробных площадей, пробных площадей для изучения эффективности различных видов и способов рубок и пр.

Известный способ организации и ведения экологического мониторинга лесных экосистем не может быть применен для комплексной оценки состояния лесных сообществ, ввиду ограниченного количества компонентов, предлагаемых в ОСТе 56-69-83.

Задача изобретения - осуществить новый методологический подход при организации долгосрочного прогнозирования экологической ситуации лесных сообществ путем создания системы экологического (биологическою) мониторинга для оценки состояния лесных биогеоценозов в районе техногенного воздействия промышленных предприятий на постоянных объектах стационарных пробных площадях (СПП), отличающийся комплексным анализом наиболее информативных и доступных компонентов лесных сообществ.

Технический результат заявляемого способа заключается в возможности оценки реальной ситуации и разработки мероприятий но стабилизации и реабилитации лесных биогеоценозов при их деградации (но реакции компонентов биоты).

Поставленная задача может быть реализована, а ее технический результат может быть достигнут с помощью осуществления заявленного способа комплексной оценки состояния лесных экосистем в районах техногенного воздействия промышленных объектов посредством предварительного осуществления подготовительных мероприятий, включающих выбор мест проведения исследований, отвечающих требованиям репрезентативности, закладку стационарных пробных площадей и последующего проведения различных видов биологического мониторинга фитоценозов и почвенного покрова экосистем па различенном удалении от промышленных объектов.

При этом мониторинг представляет собой совокупность последовательно проводимых действий над объектом воздействия - лесной экосистемой, изложенных в отличительной части формулы изобретения.

Перечень рисунков и таблиц

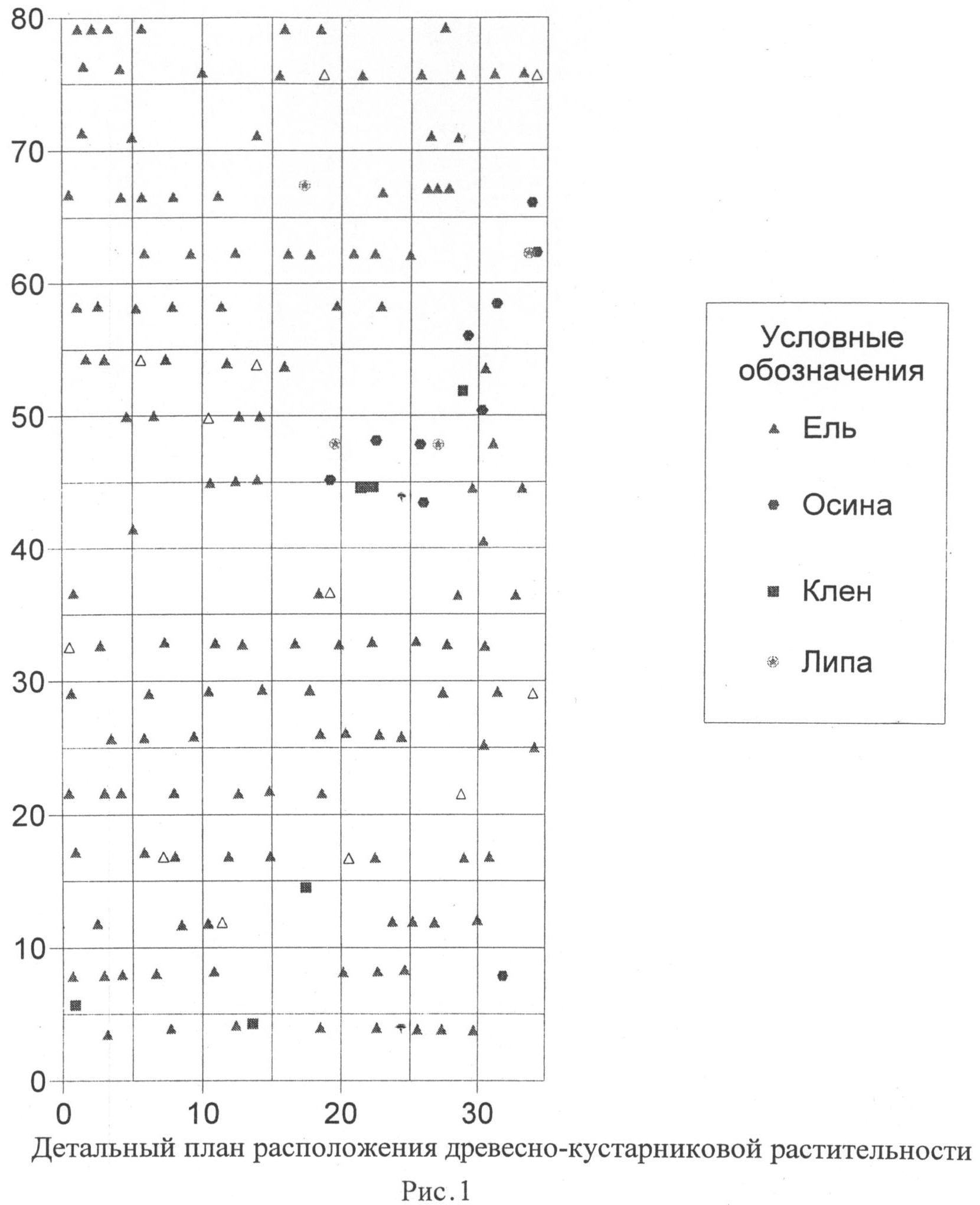

Рисунок 1. Детальный план расположения древесно-кустарниковой растительности

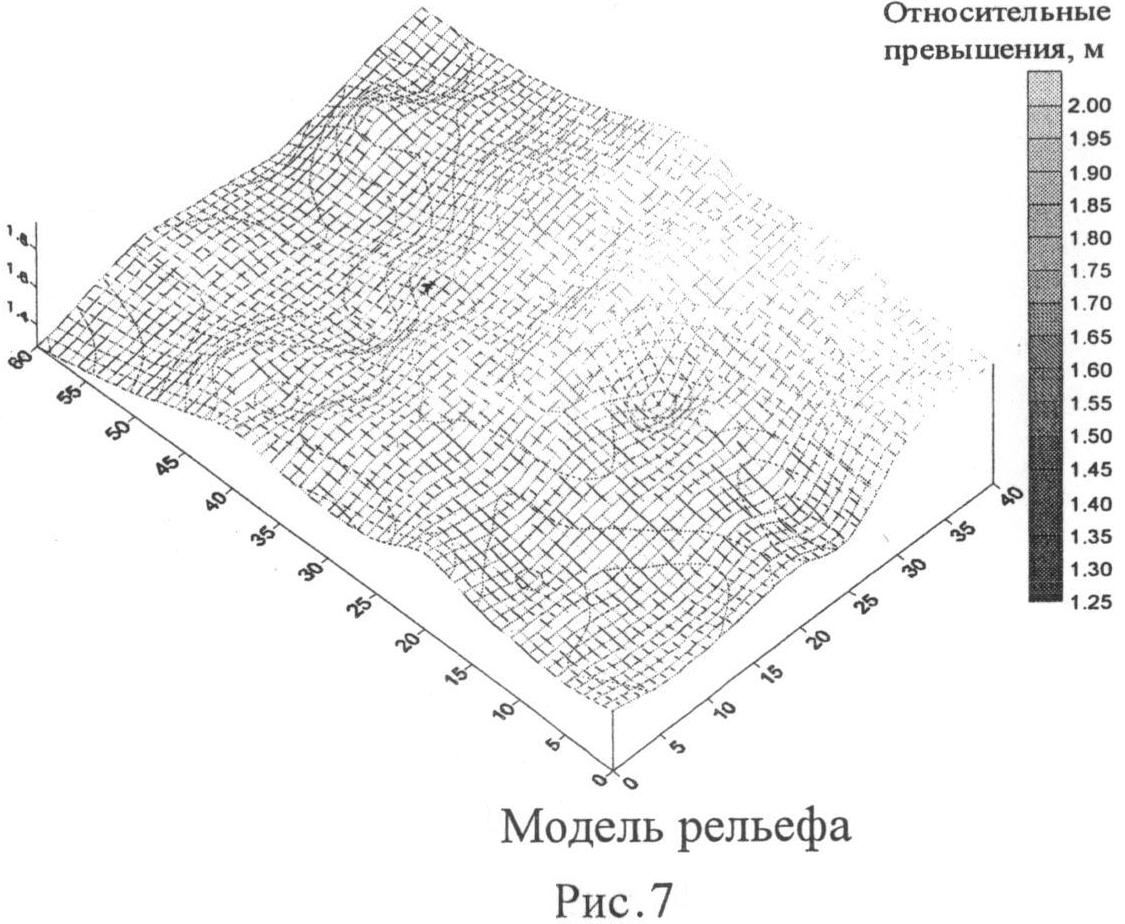

Рисунок 2. Динамика текущего радиального прироста у ели европейской за 1977-2006 гг

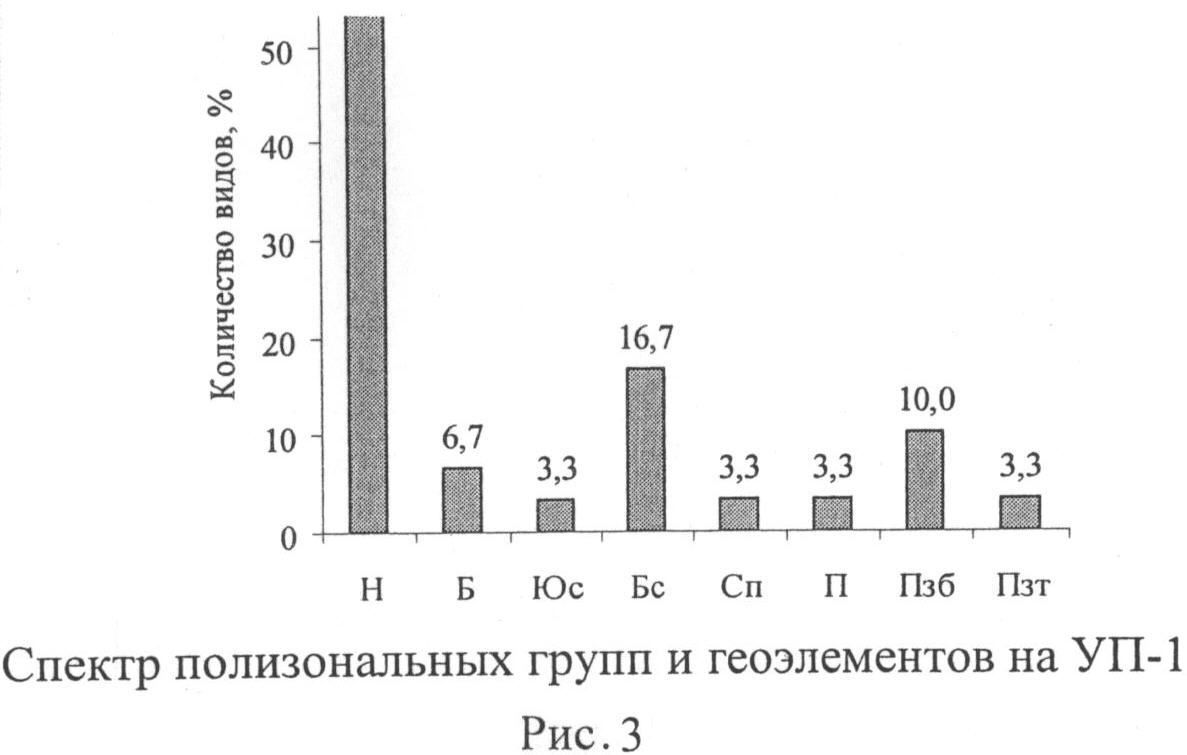

Рисунок 3. Спектр полизональных групп и геоэлементов на УП-1

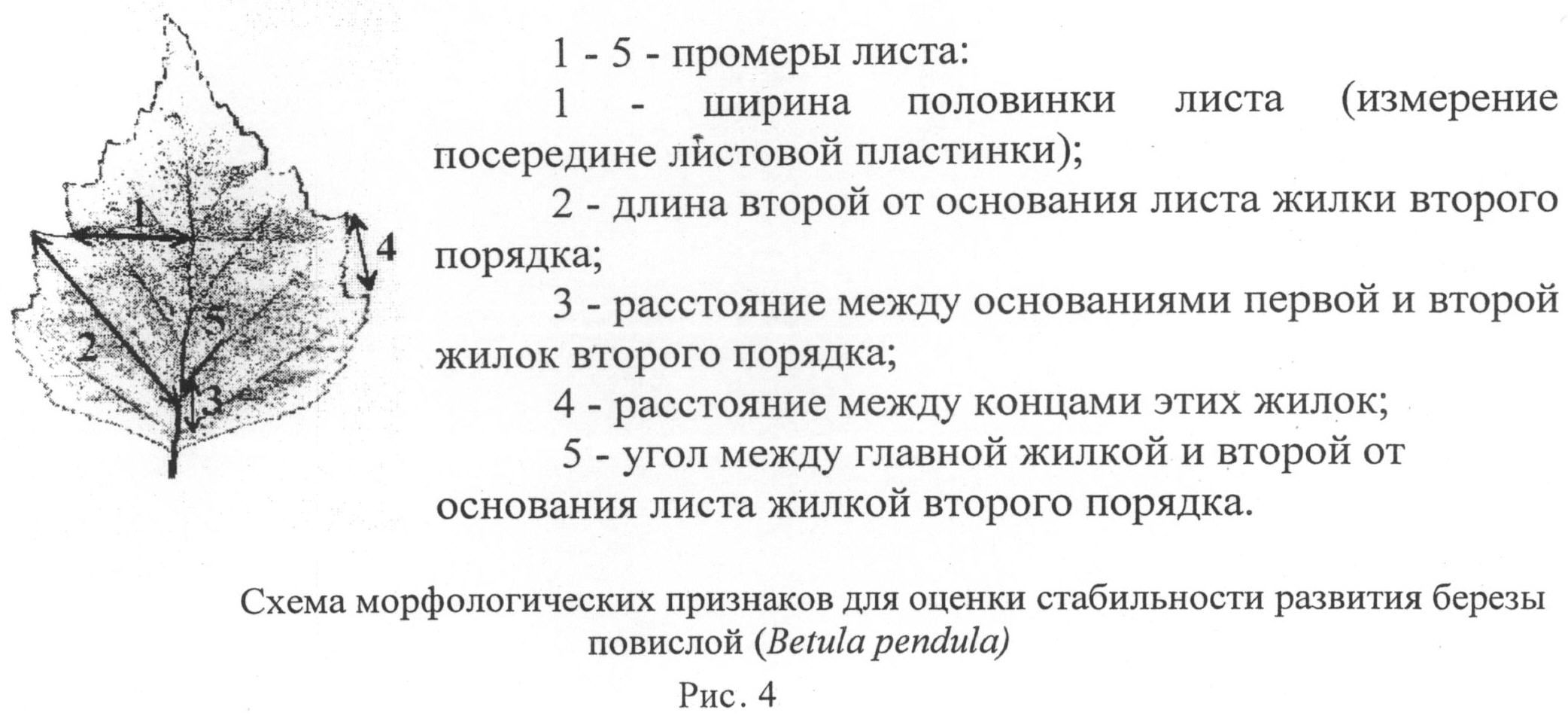

Рисунок 4. Схема морфологических признаков для оценки стабильности развития березы повислой (Betula pendula)

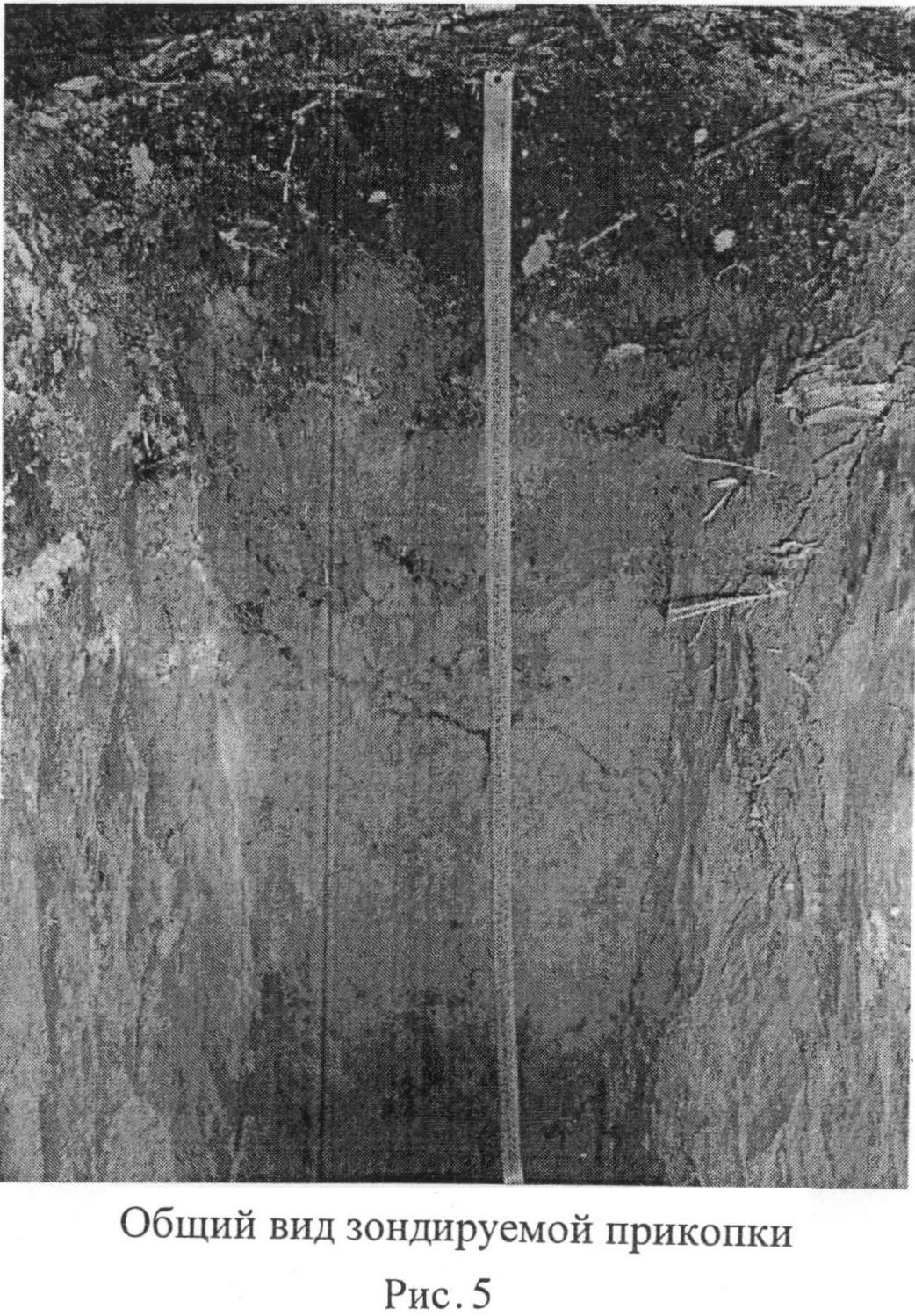

Рисунок 5. Общий вид зондируемой нрикопки

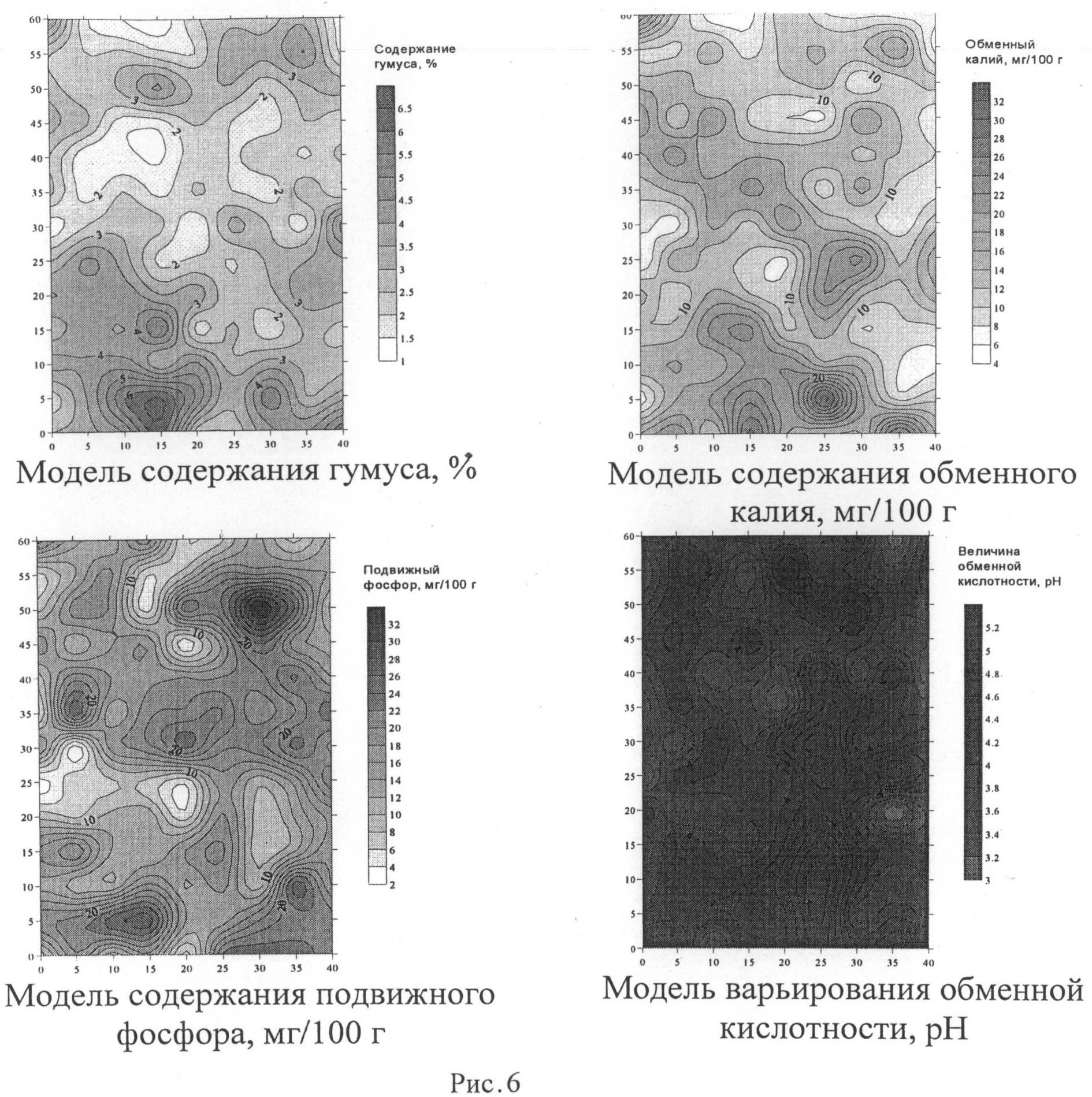

Рисунок 6. Построением агрокартограмм но результатам почвенно-химических лабораторных анализов

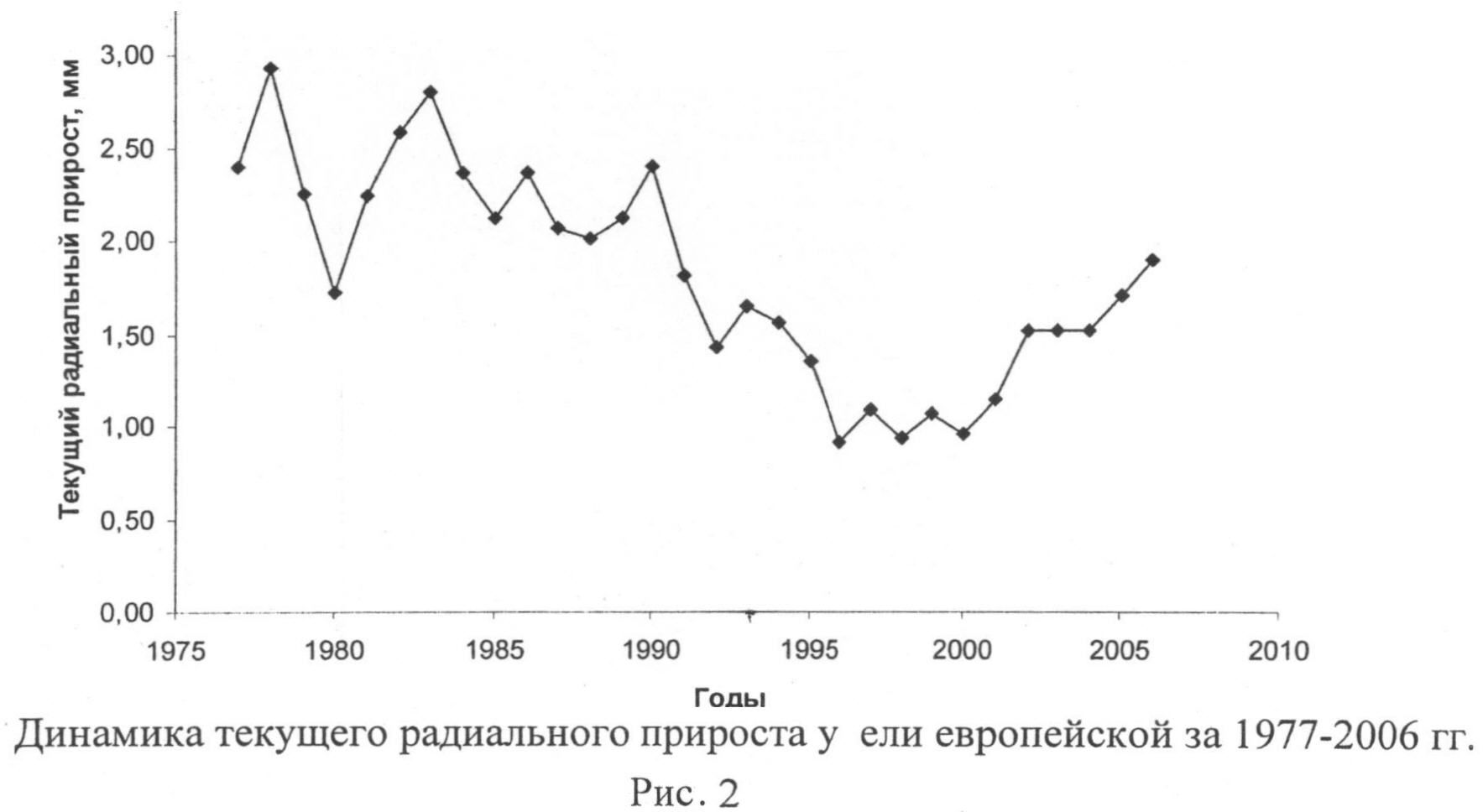

Рисунок 7. Модель рельефа

Таблица 1. Характеристика древесного яруса

Таблица 2. Распределение деревьев на УП-1 но категориям санитарного состояния

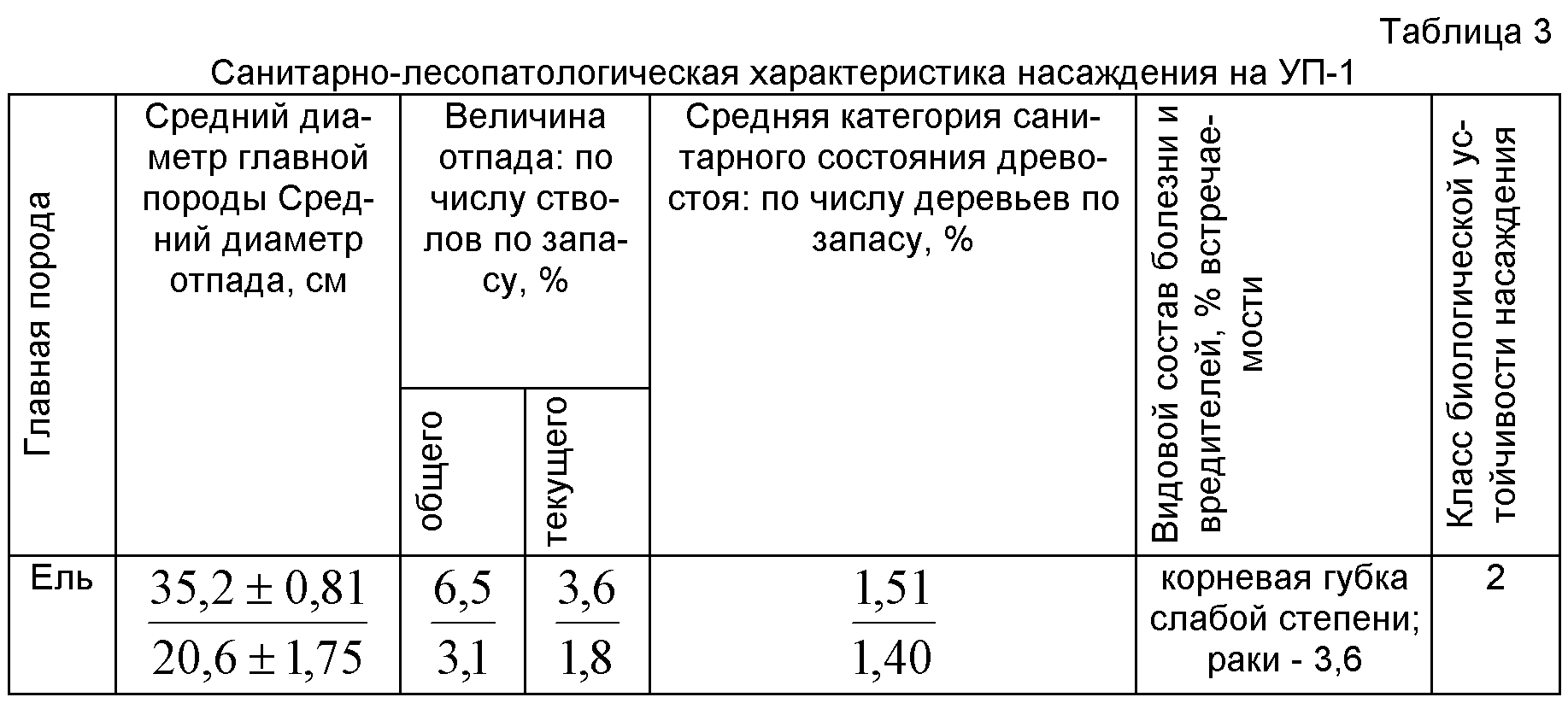

Таблица 3. Санитарно-лесопатологическая характеристика насаждения на УП-1

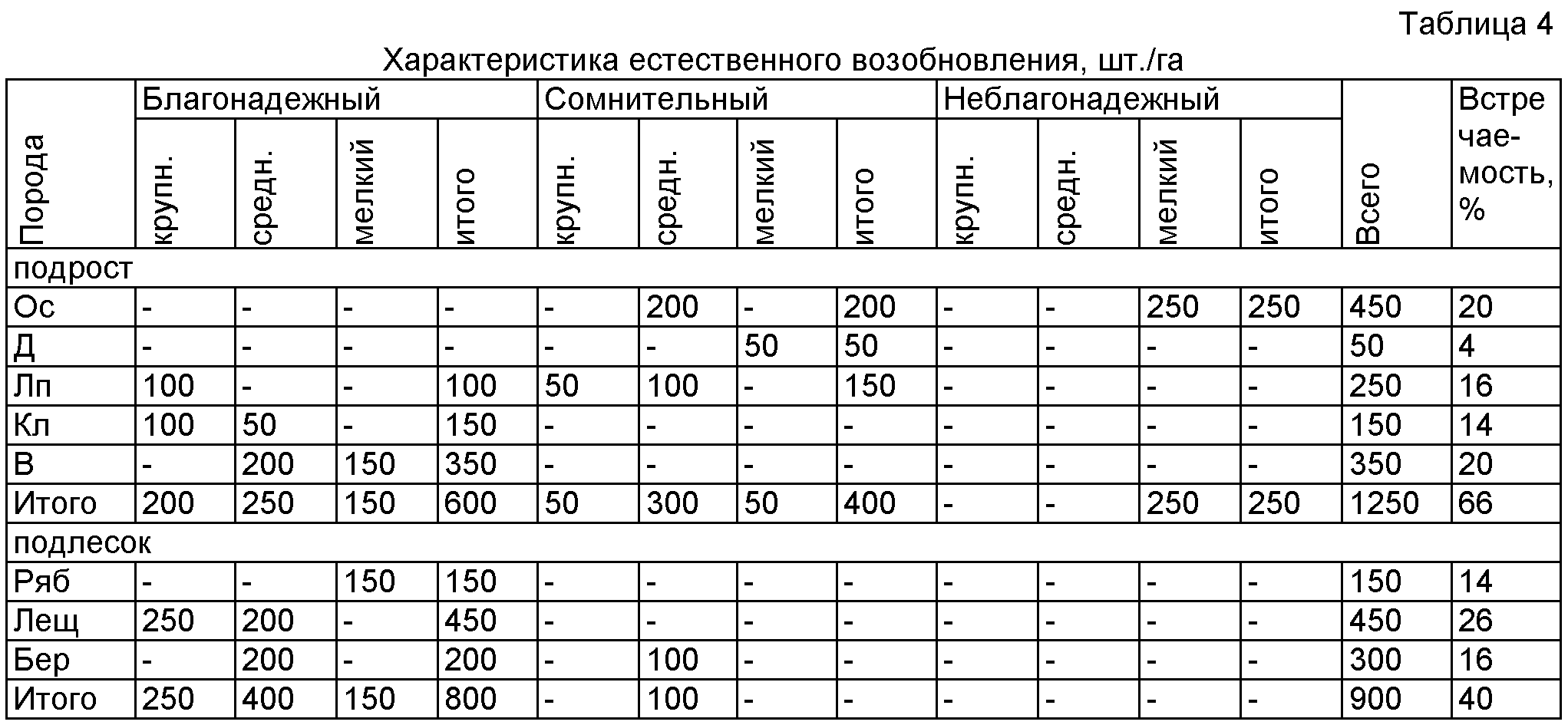

Таблица 4. Характеристика естественного возобновления, шт./га

Таблица 5. Состояние лихеносинузий на деревьях ели на У11-1

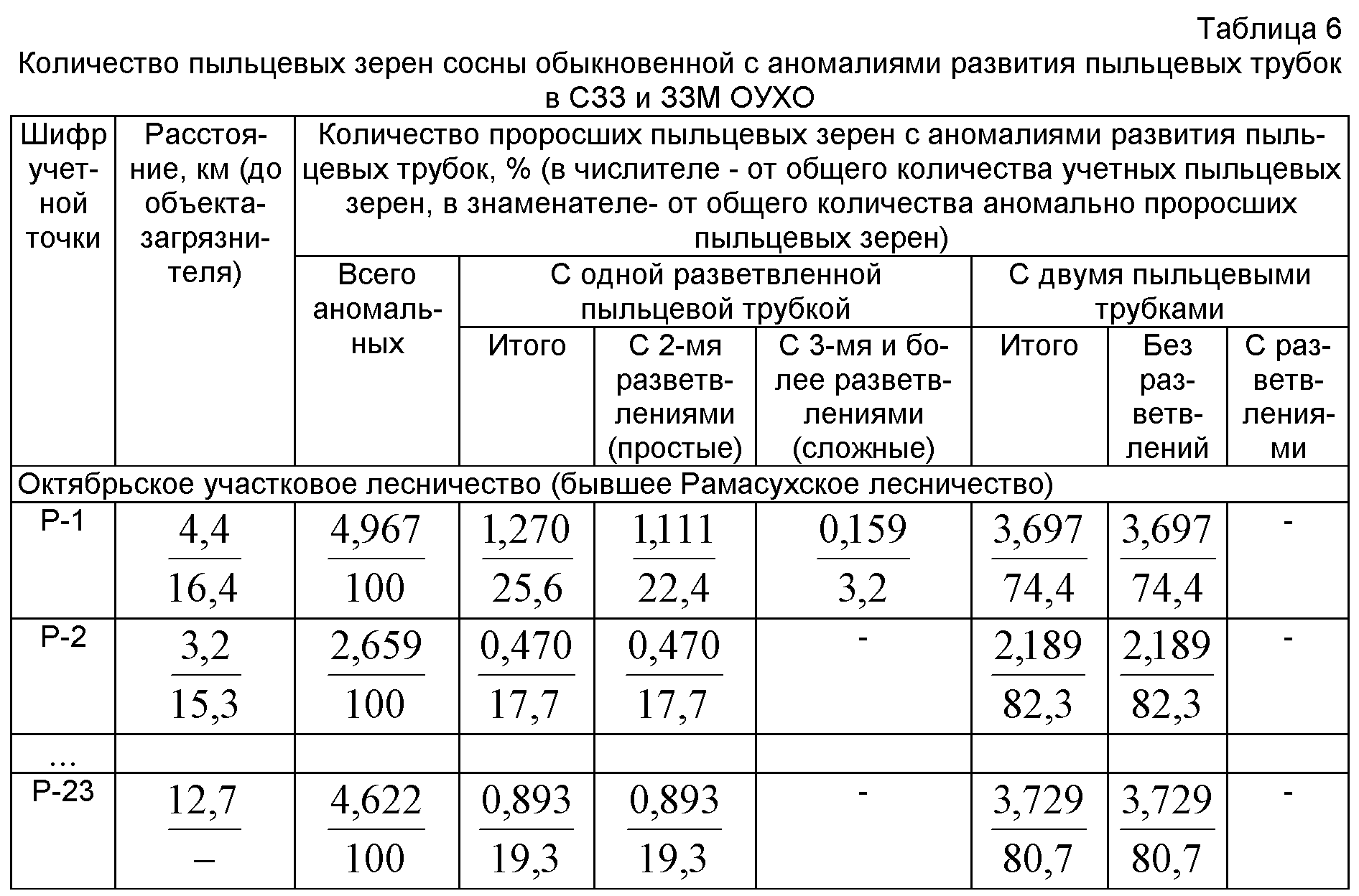

Таблица 6. Количество пыльцевых зерен сосны обыкновенной с аномалиями развития пыльцевых трубок в СЗЗ и ЗЗМ ОУХО

Таблица 7. Величина флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой

Таблица 8. Морфологическое описание опорных почвенных разрезов

Пример осуществления заявляемого способа.

Для апробации мониторинга выбран социально-экономический значимый для Брянщины и России объект уничтожения химического оружия (ОУХО) на территории Почепского района Брянской области. Первый этап мониторинга осуществлялся до начала строительства объекта; второй этап мониторинга начат с момента строительства и продолжался в период эксплуатации; третий этап - после завершения процесса уничтожения запасов химического оружия.

Детальные исследования проводились на 40 СПП, заложенных на разном удалении от промышленного объекта, которые включают:

- выделение границ СПП на местности;

- картирование деревьев на СПП с построением детального плана расположения древесно-кустарниковой растительности;

- оценку биоразнообразия древесного полога, подроста, подлеска.

- определение продуктивности насаждений;

- оценку санитарно-патологического состояния деревьев и древостоев;

- оценку качественного состояния и перспективы развития подроста;

- анализ динамики лесного фонда и выявление направленности сукцессионных процессов в лесных насаждениях;

- дендрохронологический анализ роста основных лесообразователей;

- проведение лихеноиндикации;

- проведение геоботанических исследований живого напочвенного по крова;

- палинологические исследовании;

- цитогенетические исследования клеток корешков проростков;

- проведение морфогенетических исследований растений;

- закладку и морфологическое описание опорных почвенных разрезов;

- разбивку территории на сеть квадратов и осуществление прикопок в углах квадратов с дополнительным их бурением;

- отбор почвенных образцов из гумусово-аккумулятивного почвенного генетического горизонта и морфологическое описание опорных почвенных разрезов;

- выполнение почвенно-химических лабораторных анализов и проведение камеральной обработки полевых материалов с последующим построением агрокартограмм по их результатам;

- нивелирную съемку поверхности и построение моделей рельефа исследуемых территорий.

В натуре выделение границ СПП осуществлось при помощи буссоли или нивелира и мерной ленты. Площадь СПП выбиралась в зависимости от цели мониторинга и возраста насаждений: для молодняков - 10×10 м; для средневозрастных и приспевающих - 20×20 м; спелых и перестойных - 30×30 м; или большего размера. Пробные площади ограничивали визирами, по углам устанавливали столбы, выполняли буссольную съемку, проводили «привязку» к квартальному столбу, и наносили на планшеты.

Картирование деревьев с построением детального плана расположения древесно-кустарниковой растительности выполняли по квадратам 5×5 м при помощи мерной ленты и буссоли (рис.1).

Результаты картирования свидетельствуют о наличии на СПП 95% ели; 3% осины и по 1% клена и липы.

Оценку биоразнообразия древесного полога (табл.1) проводили на основании сплошного перечета деревьев по ступеням толщины и категориям санитарного состояния. Для определения средней высоты у 25 деревьев основного элемента леса измеряют диаметр на высоте груди (с точностью до 0,1 см) и высоту. Деревья подбирают пропорционально их распределению по ступеням толщины.

По данным перечета, используя формулу расчета площади круга, вычисляют площадь поперечного сечения одного дерева и умножают его на количество деревьев в ступени. Сумма площадей сечений по ступеням толщины дает общую площадь поперечного сечения древостоя элемента леса (G). Сложив суммы поперечного сечения элементов леса по ярусу, получают абсолютную полноту. Относительную полноту определяют делением абсолютной полноты на значение этого показателя в нормальном насаждении (1,0), которое берут из таблицы сумм площадей сечения и запасов насаждений при полноте 1,0 для данной преобладающей породы и ее средней высоты.

Количество деревьев и показатель абсолютной полноты переводят на 1 га. Диаметр среднего дерева вычисляют как среднеквадратический.

Состав насаждения определяют по доли запаса древесины каждого элемента в общем запасе яруса. В молодняках до 10 лет состав устанавливают по густоте.

Возраст преобладающей породы устанавливают по взятым возрастным буравом кернов древесины или подсчетом годичных слоев на пнях (если они имеются), с прибавлением числа лет молодых особей такой же высоты. В лесных культурах возраст берут из таксационных описаний с прибавлением лет, прошедших с момента лесоустройства.

Среднюю высоту устанавливают по графику высот, выражающим связь между диаметрами и высотами. Его строят на основе результатов обмера высот. Сглаживание проводят в соответствии с требованиями статистики. С полученного графика по значению среднего диаметра снимают значение средней высоты.

Определение продуктивности насаждений выполняли на основании стандартных нормативов.

Запас древесины определяли по объемным таблицам нормативно-справочных материалов (6) в зависимости от разряда высот каждой породы. В нашем примере запас древесины составляет 790 м3/га.

Класс бонитета устанавливают по таблицам М.М.Орлова (распределение насаждений по классам бонитета) и нормативно-справочным материалам (7) по происхождению, среднему возрасту и высоте древостоя. В нашем примере использован древостой Ia класса бонитета.

Оценку санитарно-патологического состояния отдельных деревьев и древостоев проводили на основании индивидуальных перечетов деревьев главных пород по категориям санитарного состояния, наличия болезней и вредителей и степени повреждения каждого дерева (табл.2). Деревья подразделяются на 6 основных категорий состояния: 1 - здоровые; 2 - ослабленные; 3 - сильно ослабленные; 4 - усыхающие; 5 - свежий сухостой; 6 - старый сухостой. Динамика отпада древостоев устанавливается на основании возраста старого сухостоя (табл.3).

В нашем примере насаждение относится ко II классу биологической устойчивости из-за наличия диффузного очага корневой губки слабой степени. Текущий отпад по запасу не превышает естественный (1,8%), но число ослабленных и усыхающих деревьев составляет 17,4%. Средневзвешенные категории санитарного состояния по числу стволов и запасу равны 1,51 и 1,40 соответственно. Средний диаметр отпада значительно ниже среднего диаметра древостоя и составляет всего 58,5%.

Оценку качественного состояния и перспектив развития подроста и подлеска выполняли по учетам на круговых площадках с подразделением его по породам, состоянию, категориям крупности, поврежденности болезнями и вредителями; устанавливают возраст возобновления, измеряют прирост в высоту за последние 5 лет, устойчивость к неблагоприятным факторам. Устанавливают показатели: встречаемость, характер размещения по площади, отражают направленность сукцессионных и дегрессионных процессов в древостое (табл.4).

Предварительный подрост в нашем примере редкий - 1250 шт./га, равномерно распространен по площади (встречаемость 66%). Его состав - 3,6Ос2,8В2,0Лип1,2Кл0,4Д. Преобладают особи благонадежного состояния (600 шт./га, или 48%), 32% - сомнительного состояния. В благонадежной категории большую часть занимают экземпляры среднего размера (41,7%), на долю крупных приходится 33,3% (200 шт./га), мелких - 25%. Среди сомнительного подроста также преобладают особи среднего размера - 75%, неблагонадежный подрост - мелкий.

Анализ динамики лесного фонда и выявление направленности сукцессионных процессов в лесных насаждениях выявляли на основании изучения материалов лесоустройства последних лет и собственных натурных исследований.

Анализ динамики лесного фонда за 40-летний период и современное состояние растительности свидетельствуют о соответствии произрастающих насаждений типам лесорастительных условий. Насаждения отличаются высокой производительностью, что позволяет прогнозировать их устойчивость к техногенному воздействию.

Дендрохронологический анализ роста основных лесообразователей осуществляли на основе изучения кернов древесины, отобранных возрастным буравом Пресслера на высоте ствола 1,3 м, после окончания сезонного роста деревьев в толщину. Под микроскопом у всех кернов определяют ширину каждого годичного кольца (текущий радиальный прирост) за анализируемый период времени с точностью 0,01 мм. Для насаждения составляют дендрошкалу в абсолютных (текущий радиальный прирост в мм) и относительных (индекс текущего радиального прироста в %) значениях (рис.2).

На нашем примере у ели после затяжной «волны» спада радиального прироста в конце XX в. наметилась тенденция к усилению роста в толщину.

При проведении лихеноиндикации учитывают: общее количество видов лишайников с различной чувствительностью к загрязнениям, степень покрытия ствола дерева, частоту встречаемости, максимальную численность, степень повреждения таллома. При зонировании лесной территории по степени промвоздействия отмечают наличие основных групп лишайников (накипные, листоватые, кустистые), протяженность их синузий на стволах деревьев, проективное покрытие на высоте груди или в центре района поселения жизненной формы лишайника (табл.5).

В нашем примере наблюдается встречаемость накипных форм лишайников более 80%. Листоватые и кустистые формы отсутствуют. Средняя длина района поселения накипных форм на стволах ели варьирует от 0,6 до 3,5 м, и составляет в среднем 2,6 м. Среднее проективное покрытие накипных лишайников варьирует от 6,0% до 37,0% (в среднем, 16,3%).

Лихеносинузии представлены устойчивыми к атмосферному загрязне-нию видами лишайников: Lepraria inkana и Lekanora sp., обычными для спелых и приспевающих еловых насаждений. Протяженность их поселения на стволах и проективное покрытие на высоте 1,3 м соответствуют средним данным для эпифитных лихеносинузии в ельниках. Отмечается высокая устойчивость накипных форм лишайников в ельниках к неблагоприятным атмосферным факторам.

Геоботанические исследования живого напочвенного покрова осуществляли на основании учета видов травянистых растений на учетных площадках различных размеров (табл.6). Минимум-ареал устанавливают по графику, на горизонтальной оси которого откладывают размер площадок, а на вертикальной - число видов на них (рис.3).

При оценке травяно-кустарничкового и мохового ярусов применяют шкалы обилия Друде-Уранова (1964), Ж.Браун-Бланке (1964). После обработки полевых материалов устанавливают:

- видовой состав (биоразнообразие);

- обилие видов в сообществе;

- продуктивность фитоценоза;

- приуроченность видов растений к определенным местообитаниям по увлажнению (F), кислотности (R), количеству азота (N);

- степень антропогенного воздействия по наличию сорных и нехарактерных для конкретного сообщества видов;

- наличие редких и охраняемых видов растений;

- выявление наиболее информативных (не подверженных антропогенным воздействиям) сообществ для мониторинга.

В нашем примере установлено наличие 30 видов травянистых растений из 21 семейства, что свидетельствует о значительном биоразнообразии. Видов, занесенных в Красную книгу, не выявлено. Преобладают аборигенные лесные виды, что свидетельствует о слабой синатропизированности растительного сообщества.

Широтные (зональные) геоэлементы: Н - неморальный; Б - бореальный; Юс - южносибирский; Бс - суббореальный; Сп - субпонтический. Полизональные группы: П - плюрегиональная; Пзб - средиземноморско-бореальная; Пзт - средиземноморрко-умеренная (температная)

В нашем примере наиболее распространены растения неморального геоэлемента (16 видов - 53,3%).

Палинологические исследования выполняли методом проращивания, собранной пыльцы растений в 10% растворе сахарозы в «висячей» капле. Учитывают количество проросших и непроросших пыльцевых зерен и пыльцевых зерен с аномалиями развития пыльцевых трубок. Для каждого модельного дерева определяют жизнеспособность пыльцы, количество пыльцевых зерен с аномалиями пыльцевых трубок, средние биометрические показатели пыльцевых зерен и количество воздушных мешков. Рассчитывают средние популяционные показатели для площадки мониторинга (табл.7).

Пыльца сосны обыкновенной способна реагировать на повышенные концентрации аэрополлютантов снижением жизнеспособности, фертильности и увеличением выхода аномалий.

В популяциях сосны обыкновенной на исследуемой территории наблюдается тенденция увеличения общего количества проросших пыльцевых зерен, количества проросших пыльцевых зерен с одной неразветвленной трубкой (норма) и уменьшение количества проросших пыльцевых зерен с различными аномалиями развития пыльцевых трубок (с одной разветвленной и двумя пыльцевыми трубками) с увеличением расстояния от источников промышленных выбросов. Полученные результаты свидетельствуют об относительной стабильности мужской репродукции сосны в районе исследований.

Морфогенетические исследования растений выполняли путем расчета величины флуктуирующей асимметрии листовых пластинок с последующим определением показателя стабильности развития вида. Осуществляют измерения меристических и (или) пластических признаков листьев с расчетом величины асимметрии как отношения разности признаков слева и справа к их сумме. Статистическая значимость различий между выборками определяется по t-критерию Стьюдента.

В качестве модельного объекта используется береза повислая (Betula pendula) (рис.4).

1-5 - промеры листа:

1 - ширина половинки листа (измерение посередине листовой пластинки);

2 - длина второй от основания листа жилки второго порядка;

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;

4 - расстояние между концами этих жилок;

5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.

В качестве примера в исследуемом пункте оценка состояния окружающей природной среды выполнена на основании анализа 1600 морфометрических признаков у 160 листовых пластинок березы повислой, характеризующихся билатеральной симметрией. По интегральному показателю стабильности развития березы повислой состояние природной среды в районе отбора проб может характеризоваться как удовлетворительное (табл.8).

В нашем примере варьирование исследуемого признака находится 36-56%. Точность проведения исследований - менее 5%.

Закладку и морфологическое описание опорных почвенных разрезов выполняли до глубины материнской (подстилающей) горной породы (рисунок 5, табл.9).

В нашем примере почва среднедерновая слабоподзолистая со следами оглеения супесчаная на двучленных отложениях покровной супеси и древне-аллювиальных песках.

Отбор почвенных образцов осуществляют в углах сетки 5×5 м из гумусово-аккумулятивного горизонта с последующим построением агрокартограмм по результатам почвенно-химических лабораторных анализов (рис.6).

В нашем примере количество гумуса варьирует от 1,0 до 6,5%; содержание подвижного фосфора - от 2 до 32 мг/100 г; обменного калия - от 4 до 32 мг/100 г; величина обменной кислотности - от 3 до 5,2 рН. Можно констатировать, что условия благоприятны для произрастания ели.

Нивелирную съемку поверхности выполняют с целью построения моделей рельефа исследуемой территории (рис.7).

В нашем примере наблюдается наличие явно выраженного уклона местности преимущественно западной экспозиции; выражены формы микрорельефа в виде вытянутых и замкнутых микрозападин. Абсолютные превышения доходят до 0,75 м, что сводит к минимуму развитие эрозионных процессов. Элементы рельефа влияют на выраженность динамики химических элементов (возможен их дрейф в северном и северо-западном направлениях), на распространение семян по площади и формирование подроста на ранних стадиях.

Заявляемый способ позволяет осуществить комплексный сбор и анализ полевого материала на СПП для оценки состояния лесных экосистем и влияния на них техногенных факторов в динамике. Для организации системы биологического мониторинга выбраны наиболее чувствительные компоненты биоты, использованы современные методики проведения исследований и математический аппарат, подтверждающий достоверность полученных результатов. Предлагаемый способ не требует значительных финансовых затрат на дорогостоящее оборудование.

|

|

|

|

|

|

Список литературы

1. Черноусова О.В. «К вопросу организации ландшафтного мониторинга заповедных территорий ЦЧО», Вестник Воронежского госуниверситета. Сер. География и геоэкология., 2000 г., N4., стр.141-143.

2. Евстропьева О.В., Рященко С.В. «Комплексный мониторинг территориальных рекреационных систем». Проблемы региональной экологии, 2001 г., №5, стр.73-85.

3. Бережной А.В, Бережная Т.В. «Центральная Черноземная Россия: региональный мониторинг ее ландшафтного и биологического разнообразия», Экология бассейна Дона, Воронеж: Изд-во Воронежского госуниверситета, 2005 г., стр.116-118.

4. Емельянов, А.Г. «Проблемы мониторинга природно-антропогенных ландшафтов, ландшафтный анализ для устойчивого развития, теория и практика ландшафтоведения в России»., М., «Алекс», 2007 г., стр.201-205.

5. ОСТ 56-69-83. «Пробные площади лесоустроительные. Метод за кладки»

6. Нормативно-справочные материалы для лесоустройства Брянской и смежных областей Российской Федерации, Брянск, 1992 г., стр.118-122).

7. Нормативно-справочные материалы для лесоустройства Брянской и смежных областей Российской Федерации, Брянск, 1992 г., стр.36-38).

Способ комплексной оценки состояния лесных экосистем в районах техногенного воздействия промышленных объектов посредством предварительного осуществления подготовительных мероприятий, включающих выбор мест проведения исследований, отвечающих требованиям репрезентативности, закладку стационарных пробных площадей и последующее проведение различных видов биологического мониторинга фитоценозов и почвенного покрова экосистем на различном удалении от промышленных объектов, отличающийся тем, что в процессе проведения мониторинга фитоценозов последовательного осуществляют:выделение границ стационарных пробных площадей;картирование деревьев с построением детального плана расположения древесно-кустарниковой растительности;оценку биоразнообразия древесного полога, подроста, подлеска;определение продуктивности насаждений;оценку санитарно-патологического состояния отдельных деревьев и древостоев;оценку качественного состояния и перспектив развития подроста;анализ динамики лесного фонда и выявление направленности сукцессионных процессов в лесных насаждениях;дендрохронологический анализ роста основных лесообразователей;лихеноиндикацию;геоботанические исследования живого напочвенного покрова;палинологические исследования;цитогенетические исследования;морфогенетические исследования растений,а в процессе проведения мониторинга почвенного покрова последовательно осуществляют:разбивку территории на сеть квадратов и осуществление прикопок в углах квадратов с дополнительным их бурением;отбор почвенных образцов из гумусово-аккумулятивного почвенного генетического горизонта и морфологическое описание опорных почвенных разрезов;выполнение почвенно-химических лабораторных анализов и проведение камеральной обработки полевых материалов с последующим построением агрокартограмм по их результатам;нивелирную съемку поверхности и построение моделей рельефа исследуемых территорий.